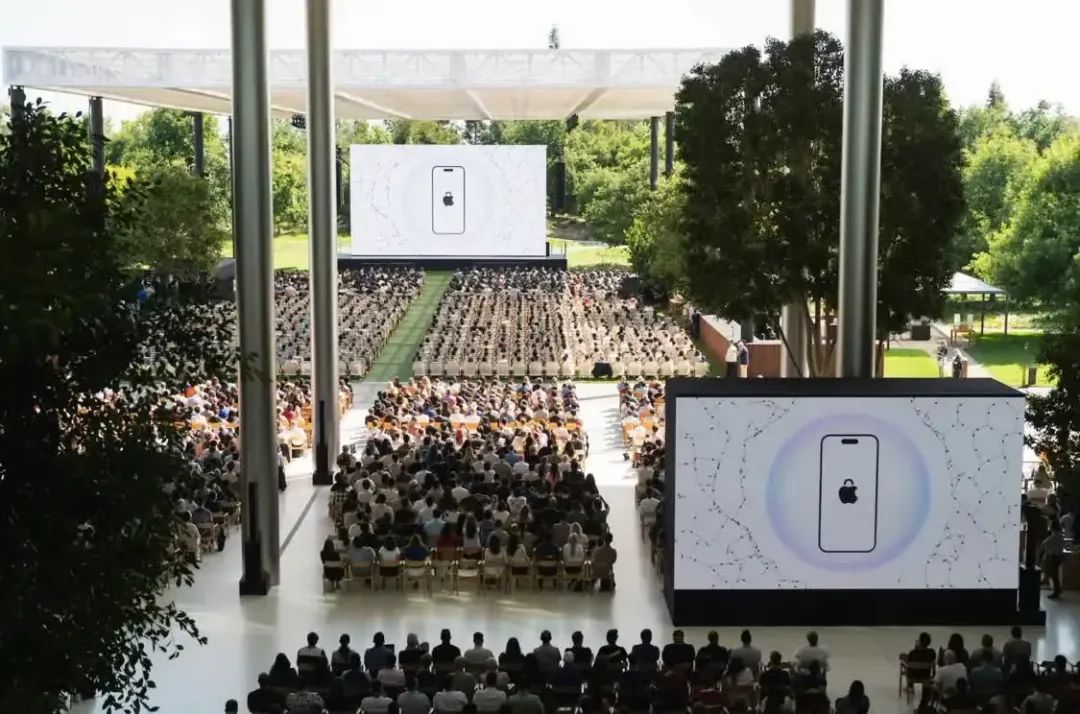

2025年6月9日,加利福尼亚州,库比蒂诺。苹果园区的史蒂夫·乔布斯剧院内,灯光柔和,空气中却弥漫着一种近十年来从未有过的紧张气息。

这是一年一度的全球开发者大会(WWDC),本应是苹果信徒们一年一度的朝圣,是软件与信仰交织的庆典。然而,往昔那种“我们掌控未来”的、近乎宗教般的笃定,此刻正被一种无形的不安所侵蚀。

舞台上,苹果的高管们轮番登场,语调一如既往地平稳、自信,试图用精心打磨的辞藻和完美无瑕的演示,点燃观众的热情。他们揭开了“苹果智能”(Apple Intelligence)的神秘面纱——它精致、优雅,与iOS系统无缝融合,并且一如既往地将“隐私”二字奉为圭臬。

但台下的开发者和线上的科技评论家们,却从中嗅出了一丝不寻常的味道:谨慎、迟缓,甚至是一丝……疲惫。这不像是一场革命的号角,更像是一个追赶者气喘吁吁的脚步声。

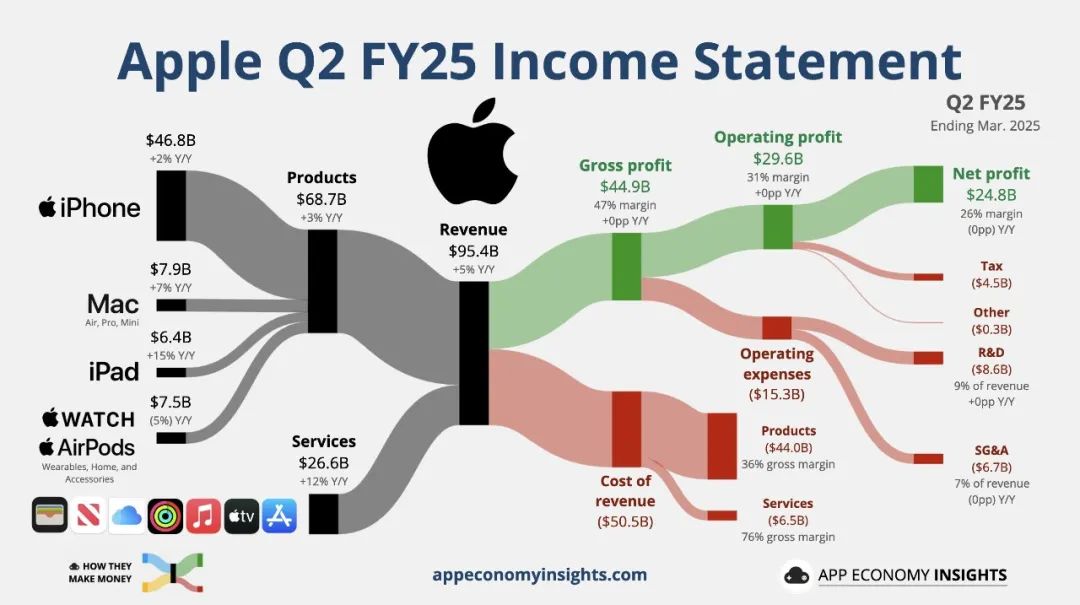

市场的反应是诚实的,也是残酷的。发布会尚未完全结束,苹果的股价便开始震荡,最终应声下跌1.5%。这并非孤立的事件。自年初以来,这家曾经无可争议的全球第一巨头,股价已累计下跌近20%,超过7500亿美元的庞大市值化为泡影。

在市值排行榜上,它已被曾经的手下败将微软和新晋的芯片霸主英伟达超越,屈居第三。这个排名本身,就是一个充满象征意义的、令人难堪的注脚。

“乏善可陈”、“令人失望”、“追赶者的游戏”——这些冰冷的词汇,在发布会后的几个小时内,迅速占领了彭博社的终端、科技博客的头条和X平台的热搜。

所有的矛头,无论明示或暗示,最终都指向了那个坐在台下、神情平静的男人:蒂姆·库克。

这位执掌苹果帝国已达十四年之久的君主,此刻正置身于一场前所未有的风暴中心。他一手将苹果从一个由天才创意驱动的“艺术品”,打造成了人类商业史上最精确、最庞大、利润最丰厚的赚钱机器。

他是一位无可争议的运营之王,一位功勋卓著的帝国守护者。但在2025年这个闷热的夏天,他那座由精确的供应链、完美的季度财报和可预测的线性增长所构筑的金色城堡,正被一股名为“人工智能”的、充满了混沌与未知的风暴,冲击得摇摇欲坠。

外界的喧嚣与质疑,仿佛汇成了一个巨大的问号,悬于库比蒂诺的上空:那个曾经用“不同凡想”(Think Different)改变世界的苹果,在蒂姆·库克稳健的治下,是否已经磨平了棱角,失去了灵魂?

更深层次的拷问,则来自于无形。那个永远穿着黑色高领衫、身形消瘦的“乔布斯的幽灵”,是否正在帝国的上空盘旋,用他那标志性的、锐利而挑剔的目光,无声地注视着他亲手挑选的继承人,陷入一场他从未预想过的危机?

要理解这一刻的全部意义,你不能只看技术参数或财务报表。你必须深入幕后,审视那些塑造了苹果命运的人:一个反复无常、天才般的创始人的幽灵,一位继承了王位的、沉静如水的运营之王,以及一群在他手下、被两种不可调和的商业哲学撕扯得四分五裂的将领们。

这,从来就不是一个关于技术的故事。 这是一个关于人、关于权力、关于两种世界观的冲突,以及为一家公司的灵魂而战的故事。

往昔的重负

要真正理解蒂姆·库克的困境,你必须首先承认他的伟大。他不是一个为战争而生的君主,按任何标准衡量,他都是现代商业史上最成功的“和平时期的国王”。

2011年,当他从奄奄一息的史蒂夫·乔布斯手中接过权杖时,苹果是一家由混乱的灵感、非凡的远见和残酷的激情所驱动的公司。它能创造出iPhone这样的奇迹,但也同样可能在自身的重压下崩溃。 乔布斯时代的苹果,像一辆由天才车手驾驶的手工赛车,速度无人能及,但引擎随时可能爆缸。

库克,这位冷静、缜密、对数字和流程极度敏感的供应链大师,则将这辆手工赛车,改造成了一支组织严密的、可以征服世界的无敌舰队。他不是乔布斯那种凭直觉洞察未来的产品先知,他是一位运营上的巨人,一位将可能性转化为确定性的建筑师。

他的天才,在那些不为外人所见的细节中闪耀。在加入苹果之前,他曾在IBM和康柏创造奇迹。1998年,乔布斯将他招致麾下,交给他一个烂摊子:苹果的供应链一团糟,库存积压如山,账面上的仓储成本高达数亿美元。库克上任后,雷厉风行,将供应商从100家大刀阔斧地砍到24家,关闭了全球19个仓库中的10个。

在不到一年的时间里,他将苹果的库存周期从惊人的数月,压缩到了短短数天。这在当时被认为是制造业的奇迹。乔布斯曾对他的传记作者沃尔特·艾萨克森说:“蒂姆能把整个部门的血液颜色从蓝色(IBM的代表色)变成红色(苹果的代表色)。” 这种冷酷的效率,正是乔布斯所需要的。他负责天马行空的想象,而库克负责将想象精准无误地变为现实。

他执掌苹果后,更是将这种运营哲学发挥到了极致。他一手打造了人类历史上最高效、最复杂的全球协作体系。他能让来自全球各地的数亿个精密零件——从日本的屏幕,到德国的传感器,再到韩国的芯片——以近乎完美的同步率,汇集到中国的超级工厂,组装成iPhone,再通过复杂的物流网络,分发到世界的每一个角落。

他像一位一丝不苟的棋手,每一步都经过精密计算,公司的营收和利润曲线,像他指挥下的交响乐,稳定、和谐、持续走高,几乎从未出现过一个不和谐的音符。

然而,正是这种对秩序、和谐与可预测性的极致追求,在AI这个新时代,变成了一副沉重的“黄金枷锁”。

AI的本质,是混乱,是概率,是探索未知,是野蛮生长。它需要用海量的数据去喂养,需要在无数次的试错中迭代,它充满了不确定性。这与库克一手建立的“确定性帝国”的文化,从根本上格格不入。

最能体现这种文化冲突的,莫过于那个被寄予厚望、又最终悄然陨落的“泰坦计划”(Project Titan)——苹果的造车项目。

“泰坦计划”始于2014年,在苹果内部被视为继iPhone之后的“下一个伟大产品”。项目初期,它充满了乔布斯时代的遗风:雄心勃勃,目标是创造一款革命性的、完全自动驾驶的、重新定义个人出行的电动汽车。苹果为此投入了数十亿美元,招募了数千名顶尖的工程师和设计师。

但很快,这个项目就陷入了库克式管理哲学的泥潭。乔布斯时代,决策是自上而下的,由一个人的直觉和意志驱动。

而在库克时代,决策是横向的、共识驱动的。在造车这件事上,苹果内部始终无法就最核心的问题达成一致:我们究竟是要造一辆有方向盘的、渐进改良的电动车,还是直接跳到一辆没有方向盘的、完全颠覆性的“移动起居室”?

软件团队、硬件团队、设计团队、运营团队之间,拉锯战旷日持久。领导层频繁更换,项目方向反复摇摆。运营部门对造车的复杂性和低利润率忧心忡忡;财务部门则对持续不断的巨额投入感到不安。没有人能像当年的乔布斯那样,拍着桌子说:“就这么干!”

十年过去了,当特斯拉的电动车已经遍布全球,当中国的造车新势力已经将智能座舱和自动驾驶玩出了花,苹果的“泰坦”却依然只停留在几辆改装过的雷克萨斯测试车上。

最终,在2024年初,苹果正式宣布,这个耗资超过百亿美元、历时十年的项目,被彻底放弃。

“泰坦”的陨落,像一记警钟,在库比蒂诺的上空回响。它无情地揭示了一个事实:一个精于“从1到N”的优化型帝国,在面对“从0到1”的颠覆式创新时,可能会变得异常笨拙和无力。

而现在,AI浪潮来袭,其颠覆性和不确定性,比造车有过之而无不及。那个在“泰坦”项目中暴露出的文化困境,正以一种更紧迫、更致命的方式,在苹果的AI战略中重演。

机器中的幽灵与未竟的遗愿

史蒂夫·乔布斯的幽灵,至今仍在苹果园区的上空盘旋。他的照片挂在走廊上,他的设计哲学被奉为圭臬。但他的存在感,在Siri这个产品的故事里,体现得最为尖锐和悲情。

2010年,当苹果以2亿美元的价格收购Siri时,它不仅仅是一个时髦的新功能。 对于乔布斯来说,它就是未来。他亲自将Siri的三位创始人——达格·基特劳斯、亚当·奇耶和汤姆·格鲁伯——请到自己帕洛阿尔托的家中。

在客厅温暖的壁炉前,乔布斯与他们进行了长达三个小时的、充满激情的谈话。他告诉他们,他理解他们正在做的事情的深远意义。这不是简单的语音识别,这是关于人工智能的未来。他认为,他们“破解了难题”(cracked it),找到了将AI从实验室带向普通人的钥匙。

乔布斯的愿景,远比一个简单的语音助手要宏大。他想要的是一个真正的“行动引擎”(do engine)——一个能够理解复杂的人类意图,并能跨越数字与物理世界,去协调任务、解决问题的智能层。

他设想的场景是,你可以对你的手机说:“提醒我下班路上要去干洗店取我的西装,并且告诉我的妻子我会晚到半小时,顺便帮我预定一家我们常去的意大利餐厅的两人位。”Siri应该能理解这背后所有关联的动作,并自动完成它们。

在乔布斯的亲自督战下,Siri被以前所未有的速度整合进了iPhone 4S。然而,命运开了一个残酷的玩笑。2011年10月4日,苹果正式发布iPhone 4S和Siri。仅仅一天之后,10月5日,史蒂夫·乔布斯与世长辞。

那个关于Siri未来的、独一无二的、驱动一切的宏大愿景,似乎也随着他的去世,一同消逝了。

据Siri的联合创始人基特劳斯后来回忆,乔布斯去世后,苹果内部对于Siri的未来,立刻陷入了迷茫。“他们失去了大局观,”基特劳斯哀叹道,“苹果内部有很多人,对这个东西能做什么,有完全不同的看法。”

在接下来的十年里,Siri的成长陷入了令人沮丧的停滞。它成了公司内部政治斗争和技术路线分歧的牺牲品。

领导层的缺失:乔布斯去世后,最初负责Siri的高管斯科特·福斯托很快离职,此后Siri的领导权在不同部门之间几经易手,始终没有一个像乔布斯那样强有力的“产品负责人”来为它指明方向。

技术路线的保守:苹果根深蒂固的隐私原则,使得Siri无法像谷歌助手或亚马逊Alexa那样,肆无忌惮地从用户的海量数据中学习。每一次数据请求,都需要经过繁琐的“匿名化”处理,这极大地拖慢了其智能化的进程。

内部团队的分裂:Siri内部被分裂成两个主要团队:一个专注于基础的语音识别和问答,另一个则负责更具野心的“Proactive”智能预测功能。两个团队之间缺乏协作,甚至存在竞争关系,导致产品体验支离破碎。

结果是灾难性的。Siri的能力停滞不前,常常无法理解最简单的指令,其回答也往往只是一个冷冰冰的网页搜索链接。它从一个充满未来感的革命性产品,迅速沦为了用户手机中一个可有可无的、甚至常常被拿来取笑的“人工智障”。

Siri的故事,成为了一个潜滋暗长的恐惧最明显的标志:在蒂姆·库克稳健、理性的统治下,苹果掌握了优化与完美的艺术,却似乎忘记了如何创造魔法,如何完成那个躺在病榻上的创始人未竟的遗愿。那个机器中的幽灵,始终在提醒着苹果,它曾许下的承诺,仍未兑现。

宫殿内的权臣与城墙外的野蛮人

2022年11月30日,一枚名为ChatGPT的“炸弹”,在旧金山的一家小型创业公司OpenAI手中引爆。 其冲击波以前所未有的速度,席卷了整个硅谷。

在苹果库比蒂诺的园区内,爆炸的声浪同样震耳欲聋,甚至可以说,比任何地方都更具毁灭性。对于这家习惯了引领潮流、定义未来的公司来说,被一个名不见经传的对手用一种全新的技术范式打了当头一棒,其震撼程度不亚于一场“科技界的珍珠港事件”。

据苹果内部员工透露,ChatGPT发布后的几周里,公司内部的邮件列表和Slack频道里,充满了震惊、焦虑和自我怀疑的讨论。工程师们私下里疯狂地测试着这个新物种,并将其与自家那个反应迟钝的Siri进行对比,每一次对比,都像是在伤口上撒盐。

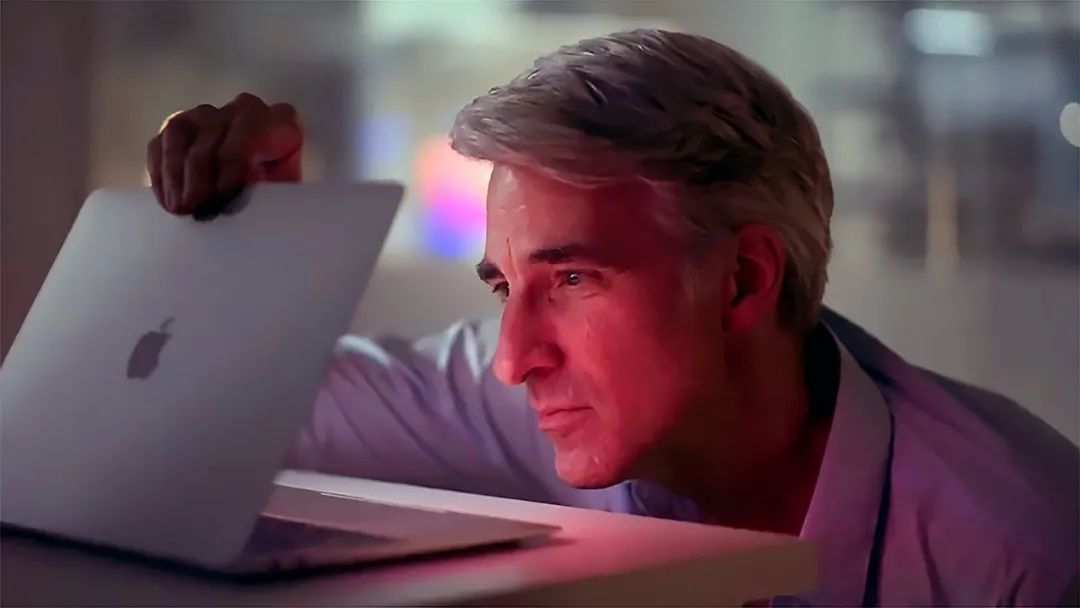

在这场集体性的震撼中,有一个人的反应至关重要。 他就是苹果的软件工程高级副总裁,克雷格·费德里吉(Craig Federighi)。

费德里吉是苹果发布会上的明星,他总是梳着一丝不苟的精致发型,在台上激情澎湃、充满活力,被粉丝们亲切地戏称为“发胶总监”(Hair Force One)。在苹果高管团队中,他代表着一种务实的、以用户体验为导向的工程文化。

在ChatGPT出现之前,他据说一直对公司在AI领域进行大规模、高风险的“基础研究式”投入持保留意见。他更关心的是那些用户能立刻感知到的功能,而不是去追逐那些遥远、抽象的“通用人工智能”的梦想。

然而,ChatGPT的出现,彻底改变了他的看法。

据知情人士向《纽约时报》透露,费德里吉经历了一次个人的“顿悟”。 他在自己的一个个人编程项目上,尝试使用ChatGPT来帮助他写代码。结果令他大为震惊。这个AI不仅能理解他的意图,还能提供高质量、可运行的代码片段,其效率和智能程度,远超他之前的想象。

一夜之间,AI这个过去在他眼中略显遥远的、抽象的威胁,变成了一个具体而恐怖的、迫在眉睫的危险。他意识到,这不仅仅是一个更好的Siri,这是一种全新的计算范式,它有潜力颠覆苹果赖以生存的整个操作系统和应用生态。

费德里吉,这位新晋的信徒,立刻行动起来。他开始疯狂地推动他的团队,在内部会议上反复强调紧迫性,宣称即将到来的iOS 18,必须从底层开始,全面注入生成式AI的能力。

问题在于,苹果并非没有自己的AI部门。它有一个庞大且昂贵的团队,由另一位行业巨擘领导。而这位巨擘的哲学,与费德里吉新发现的紧迫感,几乎完全背道而驰。 一场不可避免的内部战争,即将爆发。

权臣的战争

2018年4月,苹果宣布了一项重磅人事任命:前谷歌搜索和人工智能主管约翰·詹南德里亚(John Giannandrea)将加入苹果,担任机器学习和人工智能战略高级副总裁。

这被视为蒂姆·库克为解决Siri困境下的一步关键棋。詹南德里亚在谷歌声名显赫,被认为是将AI融入搜索等核心产品的关键人物。苹果为了将他挖来,付出了巨大的代价。

詹南德里亚是一位典型的AI理想主义者和技术原教旨主义者。他深邃的眼睛里,总是透着一种学者的审慎和对技术长期主义的坚持。他带着一种与苹果快节奏、产品驱动文化截然不同的哲学来到了库比蒂诺。

他坚信,通往真正人工智能的道路没有捷径。他鄙视那些为了短期效果而牺牲长期原则的做法。他最核心的信条有两条:

隐私至上:他从根本上不信任基于云端、需要大量用户数据来训练的AI模型。他认为,真正的智能应该尽可能地在设备端运行,以最大限度地保护用户隐私。

长期主义:他认为,构建真正强大的通用AI,是一个需要数年甚至数十年才能完成的“马拉松”,而不是一场可以迅速冲刺的“百米赛”。他常常用“爬山”来比喻自己的方法论——通过稳定、严谨、科学的渐进式改进,一步一个脚印地向着山顶前进。

在ChatGPT出现之前的几年里,詹南德里亚的这种谨慎、稳健的哲学,在苹果内部并没有遇到太大的阻力。他领导着一个庞大的、独立的团队,埋头进行着基础研究,试图从根本上重建Siri的技术栈。

然而,当费德里吉带着ChatGPT带来的“炮火硝烟”冲进战场时,两种哲学之间的冲突,立刻被点燃了。

费德里吉的视角(实用主义者):“世界已经变了!我们必须立刻行动,将看得见、摸得着的AI功能交到用户手中,否则我们的生态系统就会被颠覆。我们没有时间去等待那座遥远的山顶!”

詹南德里亚的视角(理想主义者):“你们看到的只是表面的炒作!这些云端大模型存在着隐私风险、‘幻觉’问题和巨大的成本。我们必须坚持正确的道路,构建一个负责任的、可持续的AI,而不是去追逐一时的时髦。”

一场“宫廷内战”,在苹果的软件和AI团队之间悄然爆发。

“影子团队”的出现:费德里吉领导的“智能系统”(Intelligent Systems)团队,开始绕开詹南德里亚的官方AI团队,自己动手开发一系列AI功能的原型和演示。这在事实上形成了一个与官方团队竞争的“影子AI团队”,造成了巨大的资源浪费和内部摩擦。

信任的崩溃:双方的不信任感日益加深。 据报道,在一次需要两个团队合作的项目中,詹南德里亚的副手曾明确要求工程师们,为每一次会议、每一个决策都留下详尽的文档记录,以防项目一旦失败,被费德里吉的团队当成“替罪羊”。

公开的嘲讽:冲突甚至以一种半公开化的方式上演。在一次重要的内部演示会上,费德里吉团队的一名成员,在展示幻灯片时,播放了一段将两座巨大的山脉猛烈撞击在一起的动画。在场的许多人都认为,这是对詹南德里亚那套“爬山”哲学的公然嘲讽和挑战。

这场旷日持久的内战,其后果是灾难性的。它极大地消耗了苹果的内部资源,拖慢了决策速度,使得苹果在AI浪潮席卷全球的关键两年里,几乎处于一种“战略瘫痪”的状态。

与此同时,詹南德里亚的理想主义,也遭遇了苹果体制文化的残酷现实。据报道,他多次为训练更大规模的模型而向公司申请更多、更昂贵的英伟达GPU资源,但这些请求,常常被以库克为首的、对成本和利润率极度敏感的财务和运营部门驳回。

在苹果这家硬件公司里,AI研究部门常常被视为一个花钱的“成本中心”,远不如那些能直接带来利润的iPhone或Mac部门受重视。

就在这场宫廷内斗愈演愈烈,让苹果的AI战略陷入泥潭之时,一个新的、更致命的威胁,正在城墙之外悄然集结。这个威胁,直接来自苹果的“灵魂深处”。

流亡的王子与新世界的野心家

2019年,苹果传奇的设计主管、被史蒂夫·乔布斯称为“我精神上的伙伴”(my spiritual partner)的乔尼·艾维(Jony Ive)爵士,正式宣布离开他效力了近三十年的公司。

他的离开,在当时被解读为库克时代苹果文化变迁的一个标志性事件。艾维,这位将情感和人文主义注入冰冷科技的艺术家,据说在库克这位运营大师的治下,感到了灵感的枯竭和对公司日益关注运营而非设计的失望。

离开苹果后,艾维成立了自己的设计公司LoveFrom,行事低调。但在2023年,他的名字与另一个如日中天的名字,以一种令整个科技界震惊的方式,联系在了一起。

那个名字就是萨姆·奥特曼(Sam Altman)——OpenAI的联合创始人兼CEO,那个亲手创造了ChatGPT、让苹果陷入巨大混乱的男人。

据《The Information》等多家媒体爆料,艾维和奥特曼,这两位分别代表了上一个和下一个科技时代的人物,正在秘密合作。他们的目标是:打造一款全新的、革命性的AI硬件设备。

这个项目,被外界称为“AI的iPhone”。据传,他们正在与全球各地的顶级投资人接触,寻求筹集超过10亿美元的巨额资金。

项目的细节被严密地笼罩在神秘之中,但其流传出的愿景是激进且颠覆性的:一个无屏幕的、能通过语音和摄像头持续感知环境、并主动为用户提供帮助的个人AI伴侣。它可能不是用来取代手机,而是成为介于笔记本电脑和手机之间的“第三核心设备”。

这个消息,对于蒂姆·库克和苹果来说,其冲击力不亚于一场地震。

这不仅仅是商业上的竞争。 这其中蕴含的象征意义,充满了莎士比亚式的悲剧和背叛的味道。乔尼·艾维,这个世界上最懂苹果设计精髓的人,这个赋予了iMac、iPod和iPhone以灵魂的男人,现在正与那个最有可能终结iPhone时代的人,站到了一起。

流亡的王子,与新世界的野心家联手了。他们的目标,直指老国王的王座。

对于蒂姆·库克而言,局势已经退无可退,无法再用渐进式的改良和内部的政治平衡来拖延。他自己的AI宫殿四分五裂,战火纷飞。市场的耐心正在耗尽,投资人正在用脚投票。而现在,苹果设计之魂的幽灵,正与那个试图颠覆其未来的新王密谋,要在城外建立一个新的王国。

他,必须做出一个将定义他整个职业生涯,甚至定义苹果未来的抉择。

国王的赌局

在巨大的、多维度的压力之下,蒂姆·库克,这位终极的实用主义者,做了他最擅长的事情。他没有像乔布斯那样,发表一场充满激情的内部演讲来统一思想;他也没有像一个赌徒那样,将公司所有的筹码都押在一个未经证实的内部项目上。

他审视了整个棋盘,冷静地计算了所有的风险和收益,然后,走了一步既令人震惊,又在事后看来无可避免的棋。

他决定做一件最“不苹果”、但可能最“库克”的事情:如果你无法在正面战场上迅速击败他们,那就用你的规则,将他们收编进你的体系。

在2025年WWDC召开前夕的几个月里,苹果的谈判团队,与多家顶尖的AI公司,包括谷歌、Anthropic以及OpenAI,进行了多轮秘密接触。苹果需要一个强大的外援,来迅速弥补自身大模型能力的短板。

最终,他们选择了OpenAI。

当WWDC上,苹果正式宣布与OpenAI达成深度合作,将ChatGPT的能力整合进Siri和整个操作系统时,许多人的第一反应是:苹果,这家以封闭和控制著称的公司,终于向现实低头,承认自己输了。

这看起来像是一个无奈之举,一个技术落后者被迫向行业领先者支付“保护费”的城下之盟。然而,当市场的尘埃稍稍落定,当人们仔细研读这次合作的架构细节时,一些更敏锐的观察者,开始品出其中完全不同的味道。

这并非认输。这是一场库克式的、精妙绝伦的“战略柔术”。 苹果没有交出自己的灵魂,它只是为自己租借了一件强大而危险的“武器”,并且,还为这件武器,量身定做了一个坚固的保险箱和一套复杂的使用手册。

在这场看似“不神圣”的同盟中,苹果通过其无与伦比的工程和法律能力,牢牢掌控着三样最核心的东西:

入口与控制权:用户的每一次交互,起点仍然是Siri,是iOS的原生界面。 ChatGPT不是一个独立的App,它只是一个被Siri在必要时、且必须在征得用户明确同意后,才能“召唤”出来的后台能力。苹果决定了用户在何时、何地、以何种方式接触到这个外部AI。 它更像是一个插件,而不是一个合作伙伴。

用户关系与数据:苹果庞大的、超过20亿用户的“生态帝国”,仍然被圈在它坚固的“Walled Garden”(围墙花园)里。更重要的是,苹果用其全新的“私有云计算”(Private Cloud Compute)技术,为这次合作建立了一道坚不可摧的防火墙。

用户的请求在被发送给OpenAI的服务器之前,会先经过苹果自家的、搭载苹果芯片的安全服务器进行处理和匿名化。OpenAI被协议明确禁止利用这些请求来训练自己的模型,用户的IP地址等身份信息也被隐藏。苹果确保了,OpenAI只能提供算力,而无法染指苹果最宝贵的资产——用户数据。

商业模式的主导权:据报道,苹果与OpenAI的这笔交易,初期并不涉及直接的现金支付。苹果认为,将OpenAI的技术整合进数亿台苹果设备,本身就是一种价值无可估量的“推广”。

未来,苹果的目标是将这些流量转化为收入,并从中抽取其标志性的“苹果税”。本质上,苹果是在利用自己的平台优势,让最强大的AI模型为自己“免费打工”,并最终成为其商业模式的一部分。

Wedbush的明星科技分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)一语道破天机:“苹果的AI战略,从来就不是要建立世界上最先进的大语言模型。它的战略,是利用其无与伦比的硬件基础,对其进行‘货币化’。任何想要触达这20亿富裕用户的第三方AI应用,最终都必须通过库比蒂诺,并留下买路钱。”

库克的这一手,堪称“借力打力”的典范。他用一种“四两拨千斤”的方式,在不牺牲核心原则的前提下,瞬间解决了苹果面临的几大难题:

弥补了能力短板:一夜之间,让数亿iPhone用户拥有了世界顶级的生成式AI能力,极大地缓解了“苹果掉队”的市场焦虑。

维持了用户体验:将这种强大的能力,以最原生、最无缝、最“苹果”的方式,融入了用户已经习惯的操作系统之中。

坚守了隐私底线:通过复杂的技术和法律架构,继续捍卫了自己“用户隐私守护者”的金字招牌。

赢得了宝贵时间:这次合作为苹果自家的AI模型研发,争取了至少一到两年的宝贵喘息之机。

他没有试图成为AI旷野上最凶猛、最强大的那头“狼王”,因为他知道,在这场狩猎竞赛中,他已经失去了先发优势。他选择扮演自己最擅长、也最无可替代的角色——那个定义整个草原规则、手握用户和渠道的“牧羊人”。 他或许不产最锋利的尖牙,但他拥有最坚固的栅栏、最肥沃的草场,以及最终,拥有整个羊群。

实用主义的代价与宫殿的重整

这个国王的赌局,虽然精妙,但也并非没有代价。任何重大的战略抉择,都必然伴随着痛苦的牺牲和内部的震荡。

首先,是内部人才的士气和流失。对于詹南德里亚领导下的、那些一直致力于构建苹果自有大模型的数千名工程师来说,与OpenAI的合作,无异于一封公开的“不信任投票”。这似乎在向他们宣告:你们过去几年的努力,还不足以应对当前的危机。

这种挫败感迅速转化为一波离职潮,而硅谷的AI人才争夺战早已进入白热化。

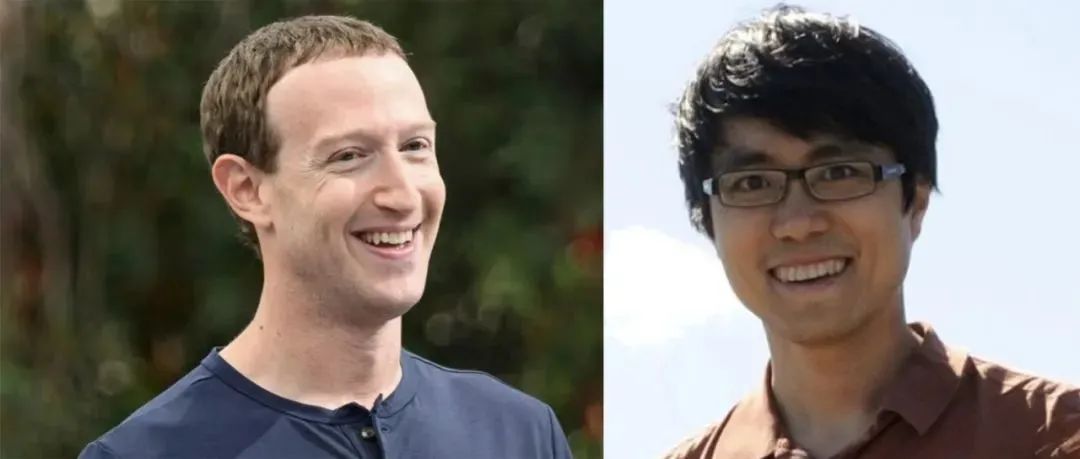

据彭博社最新消息,Meta用一份超过2亿美元(折合14.36亿人民币)的惊人薪酬总包,从苹果挖走了其核心AI高管Ruoming Pang(庞若鸣),让他加入扎克伯格亲自组建的“超级智能”团队。

庞若鸣对于苹果至关重要,他本科毕业于上海交通大学,是普林斯顿大学的计算机博士,在苹果负责基础模型(AFM)团队,带领着百人团队研发苹果自研的大语言模型。

过去一年,部分已经落地的Apple Intelligence功能,如Genmoji、邮件摘要等,很多就是他团队的成果。简而言之,他是苹果AI战略的中轴线人物之一。

庞若鸣的出走并非偶然。正是在苹果内部激烈讨论是引入OpenAI或Anthropic的大模型来重构Siri,还是坚持Pang团队所领导的自研模型路线的关键时刻,管理层与研发方向出现了严重分歧,直接冲击了团队士气。

在他离职前,他的得力副手Tom Gunter已于上月离职,团队不少成员也已开始和Meta等公司接洽。庞若鸣的离去,带走的不仅仅是一位顶尖人才,更是苹果在自研AI领域积累的宝贵经验和知识。

扎克伯格的Meta则在另一端扮演着“野蛮人”的角色。 在Llama 4遭遇滑铁卢后,扎克伯格比任何人都更着急,在过去几个月里,他一直在疯狂打造一支“超级智能”梦之队,目标直指AGI(通用人工智能)。

Meta已从OpenAI、Anthropic、Google等多家公司挖走骨干成员,庞若鸣的加入,使该团队已知的华人面孔达到9位。

Meta开出的薪酬极具侵略性,庞若鸣的薪酬总包横跨数年,主要由股票和签约奖金构成,甚至还有为他量身定制的、补偿其放弃苹果和谷歌资源的机制。

苹果最终没有选择跟进,因为这个价格已经远超除CEO库克之外的所有高管。

其次,是外部世界的争议和批评。特斯拉的CEO埃隆·马斯克(Elon Musk),这位向来与苹果不睦的科技狂人,在合作宣布后立刻在X平台上开炮,称这种集成为“不可接受的安全违规”,并威胁要在自己的所有公司内,全面禁止使用苹果设备。

他的言论虽然充满了个人色彩,但也代表了一部分对“将用户数据交由第三方处理”感到不安的声音。

而在苹果内部,这场合作也最终为那场旷日持久的“宫廷内战”,画上了一个句号。权力格局发生了决定性的转变。

约翰·詹南德里亚虽然仍保留高级副总裁的头衔,但他所负责的Siri的关键职责,被移交给了Vision Pro的负责人,而后者则直接向克雷格·费德里吉汇报。

这标志着詹南德里亚的、理想主义的、坚持自研的路线,至少在当前阶段,已经宣告失败。而费德里吉的、实用主义的、由外部合作驱动的路线,赢得了这场战争的最终胜利。 宫殿,在经历了一场不流血的政变后,被重新统一在了新的旗帜之下。

蒂姆·库克,以他特有的、不动声色的方式,结束了内耗,选择了方向,并承担了代价。他用一个艰难的决定,将一艘在暴风雨中几乎迷航的巨轮,重新拉回了他所设定的航道。

尾声:漫长的棋局

现在,让我们再次回到2025年WWDC的那个下午。 透过这背后错综复杂的内部戏剧和人性博弈的棱镜再看,那场在当时看来“乏善可陈”的发布会,就呈现出了完全不同的意义。

它不是一次创新的失败,而是蒂姆·库克那残酷、必要且极度务实的新战略的公开亮相。

华尔街的聪明人,在最初的恐慌过后,终究还是读懂了库克的棋局。在WWDC发布会后短暂的下跌后,苹果的股价走出了一条令人惊叹的、戏剧性的“V型反转”曲线。在接下来的一周里,股价持续暴力拉升,不仅完全收复了失地,更是一举创下历史新高,仿佛在向全世界宣告国王的归来。

市场终于意识到,苹果的AI战略,不是一场关于“技术”的竞赛,而是一场关于“权力”的游戏。它的核心,不是模型参数有多大,而是谁能最终控制用户。

在这场游戏中,拥有全球超过20亿活跃设备、掌握着地球上最富裕、最忠诚用户群体的苹果,手里依然握着那张终极的王牌。

蒂姆·库克,这位一直活在乔布斯巨大光环之下、常常被批评为“缺乏远见”的守成之君,用一场教科书级别的危机处理,向世界证明了自己的价值。

他或许没有乔布斯那种从虚无中创造出全新物种的、颠覆世界的天才灵感,但他拥有另一种在帝国暮年时分同样稀缺、甚至更为宝贵的品质:在惊涛骇浪中保持绝对冷静的非凡定力,和为了守护帝国不惜打破祖宗之法、与虎谋皮的巨大勇气。

他不是史蒂夫·乔布斯,他也终于在执掌苹果十四年后,彻底停止了尝试成为乔布斯。他不是一个AI的传教士,他已经将这个角色冷静地外包了出去。他是一位运营之王,一位生态系统的大师,一位其帝国的卓越守护者。

他的赌注是,从长远来看,用户关心的不是拥有理论上最强大的AI,而是拥有最私密、最安全、与自己的生活集成得最无缝的AI。他赌的是,通过控制硬件、操作系统和最终的客户关系,他可以成为AI时代的最终“收租者”和规则制定者。

然而,故事还远未结束。 这盘漫长的棋局,才刚刚进入中盘。国王不会永远掌舵,继承人的问题已然浮出水面。

就在这场AI风暴前夕,苹果的最高决策层发生了一次重大变动。首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)宣布退休。

在过去十年,威廉姆斯一直被看作是“最像库克的人”,他同样低调、稳健、精通供应链,是库克最有力的接班人选之一。他的离开,让另一位候选人——现年50岁的硬件高级副总裁约翰·特努斯(John Ternus)——更有可能接任CEO一职。

特努斯是一位懂产品的工程高管,他于2001年乔布斯时期加入苹果,深受其工程文化熏陶。他职业生涯的最大贡献,是负责了Mac从Intel到自研芯片的顺利过渡,挽回了Mac系列不断下滑的口碑。

随后,他陆续接管了iPhone和Apple Watch的硬件部门,如今苹果几乎所有硬件产品都由他管理。

库克本人很欣赏特努斯,认为他演讲精彩,决策谨慎,身上有“很多库克式的管理特质”。相比威廉姆斯(62岁),特努斯在年龄上也更具优势,能确保苹果未来十年以上的稳定领导。

外界认为,特努斯更像是乔布斯和库克的结合体:既懂产品,也懂管理。 但他同样面临质疑。有工程师认为他更善于办公室政治而非技术能力,也有人批评他缺乏创新的胆量和远见,其履历中除了毁誉参半的Touch Bar外,鲜有真正的“从0到1”的创新。

苹果最重要的未来赌注——Vision Pro和已被砍掉的汽车项目,早期都与他关系不大。

库克的任期至少还有三年,他很可能会在2027年iPhone 20周年,或是2028年首款AR眼镜发布后,选择交棒。未来几年,特努斯能否在AI时代展现出足够的领导力和远见,将决定他能否从“可能的接班人”转变为“苹果未来的CEO”。

库克的“牧羊人”策略,虽然巧妙,但也并非高枕无忧。当合作的“野狼”OpenAI变得越来越强大,甚至开始在“流亡王子”乔尼·艾维的帮助下,自己制造硬件时,牧羊人的栅栏,是否还像今天这样坚不可摧?

将核心技术能力外包,终究是一种妥协。苹果自家的AI研发团队,在经历了庞若鸣等核心人才出走的重创后,能否在这段宝贵的战略窗口期内,真正重整旗鼓、迎头赶上?

新的战争已经开始。 史蒂夫·乔布斯的幽灵和他对革命性魔法的苛求,将永远在库比蒂诺的上空回荡,成为这家公司永恒的鞭策和诅咒。来自像奥特曼和艾维这样的新世界构建者的挑战,是真实且日益增长的。

但就目前而言,蒂姆·库克顶住了这场几乎颠覆其王国的风暴,不是用一道划破天际的闪电,而是用一双无比稳健的手和一场精心计算的赌局。他已经为苹果,也为他自己,赢得了下半场比赛的入场券。

在这片更加波诡云谲的AI旷野上,国王与幽灵的共舞,牧羊人与狼群的博弈,才刚刚拉开序幕。