自动化推动了第一次工业革命的发展,且在当今的第四次工业革命中持续演进。尽管自动化已成为早制造业的重要组成部分,但人工智能、视觉系统与机器人硬件的最新进展,正催生新一代“更智能、更具适应性”的机器。

世界经济论坛发布的新白皮书《物理AI:赋能工业运营新时代》探讨了这些技术发展正拓展机器人的作用边界,不仅是提升效率,更能为工厂车间带来更高的灵活性与抗风险能力。

此前,多数工业机器人的设计初衷是在受控环境中执行固定、重复性任务,但这种局面正开始改变。借助物理AI,机器人逐渐具备感知、学习并响应更复杂环境的能力,同时可支持更广泛的任务类型。

这一变革恰逢关键节点。当前制造商正面临成本上涨、劳动力短缺、客户需求多变等多重挑战,经营环境日趋复杂。

但这一局面是如何形成的?了解工业机器人的进化历程,可为把握未来趋势提供重要背景。

01.工业机器人的演进

物理AI的应用是工业机器人长期进化的下一步。我们或许会将机器人视为未来的产物,但最早的工业机器人可追溯至20世纪60年代。“机器人(robot)”一词源自捷克语“robota”,意为强制劳动。

早期工业机器人基于规则,即通过明确编程执行高精度、高速度的重复性任务,但缺乏灵活性。这些系统已成为汽车和电子等行业的标配,这些行业受益于机器人带来的车间生产力提升。

对于低变量、高产量的任务,这类基于规则的机器人仍将发挥作用,其应用场景与能力也将持续进化。

如今,基于训练的机器人正推动物理AI崛起,通过AI与机器学习,机器人可从模拟或真实场景经验中学习。

与前代不同,它们不再是僵化遵循特定程序,而是能处理存在一定变量的任务,这使其更适用于“中等产量”甚至“非重复性”生产任务。关键在于,它们的训练可通过虚拟化实现,大幅缩短部署时间,并扩大可自动化任务的范围。

基于情境的机器人是智能自动化的下一阶段。与基于训练的机器人类似,它们配备感知工具,从高分辨率摄像头到触觉传感器,可实时“观察”并解读所处环境。

支撑这些能力的核心在于强大的AI基础模型,这类模型可通过自然语言提示生成输出,整合视觉、语言与动作以理解环境。它们能够把握自身所处的情境,“思考”、自主决策,甚至进行规划。白皮书将这些技能的程度比作“人类水平的任务直觉和规划能力”。

尽管这些机器人仍远非电影中常见的人形外观,但其外形也在发生变化:四足机器人、人形机器人、移动机器人等多种形态相继出现,进一步拓展了机器人的应用范围。

需强调的是,基于规则、基于训练和基于情境的这三种机器人技术仍将继续在制造业中发挥作用。作为多元化自动化策略的一部分,它们的部署将根据不同生产线与任务类型的需求进行定制。

02.为何物理AI与智能机器人是制造业的关键

仅对制造商而言,机器人技术的助力可谓恰逢其时。

当前供应链仍十分脆弱,地缘政治紧张、原材料短缺、运输瓶颈等问题进一步加剧了这一状况;市场不确定性则让这些问题雪上加霜,对生产力、利润与抗风险能力构成威胁。

原材料成本、能源价格、薪资水平上涨,叠加劳动力短缺与技能差距扩大,共同加剧了制造业的挑战。与此同时,客户需求也在升级:更强调定制化、更快交付速度与可持续性。

智能机器人连接数字世界与物理世界,通过提升运营灵活性实现上述目标,但制造商需将机器人技术纳入“长期战略”,而非仅追求短期收益。

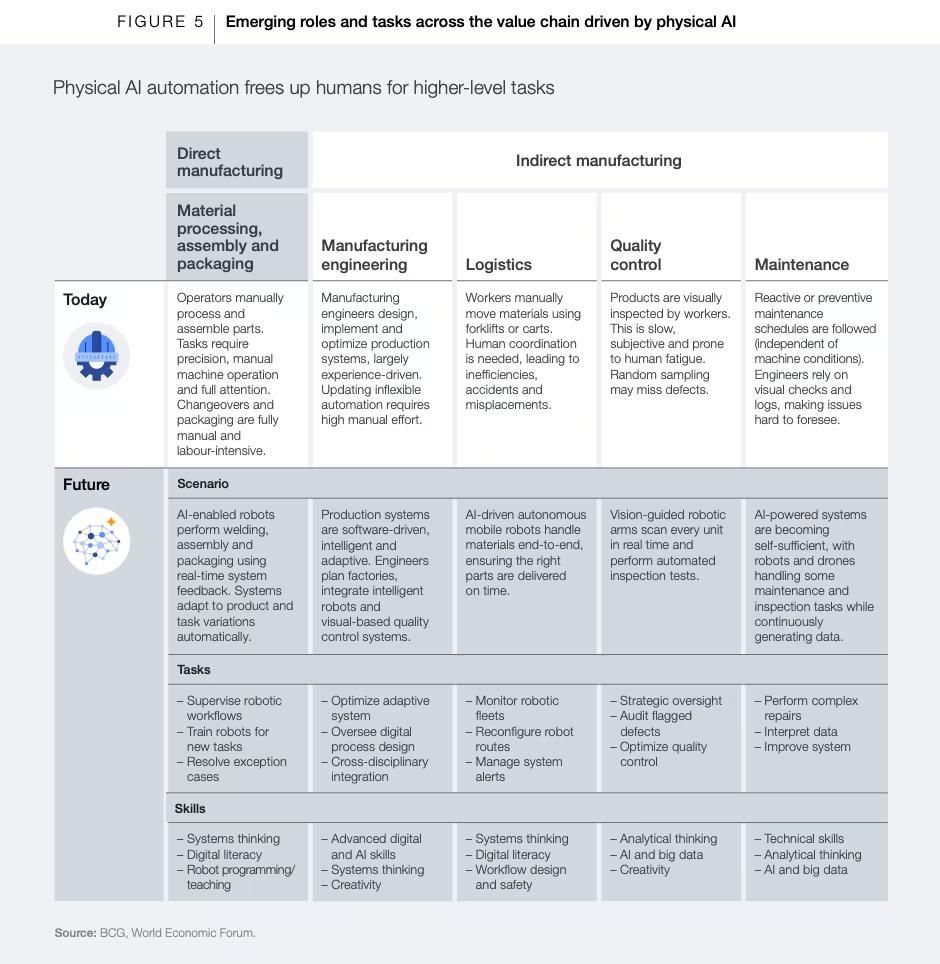

03.打造可驾驭机器人自动化的人才队伍

要实现这一转型,“具备技能的劳动力”至关重要。根据世界经济论坛《2025年未来就业报告》,机器人与自主系统将成为岗位替代的主要来源。但正如最新物理AI白皮书所言,这种“替代”并非“岗位消失”,而是“岗位转型”,与AI及其他数字化技术一样,机器人技术也将催生新的高技能岗位。

例如:机器操作员将成为机器人技术员,物流团队将协调移动机器人,维护团队将转向预测性维护,而制造工程师将专注于训练和优化人工智能和机器人系统。此外,自动化先前的人工岗位将释放人力,使其能够执行更有意义的任务。

要将智能机器人成功融入工作流程,需聚焦“劳动力培养与持续学习”。技能再培训、技能提升以及长期劳动力规划,是确保智能机器人“兑现价值”的关键,这不仅关乎企业利益,也具有社会意义。

04.物理AI的现实应用案例

尽管智能机器人领域仍处于发展初期,但早期采用者已展现出该技术的应用价值。

亚马逊在其300个配送中心部署了超过100万台机器人,与人类员工协作处理分拣、搬运、运输包裹等重复性任务;机器人包装线还能最大限度减少包装浪费,助力亚马逊实现可持续发展目标。

对这些系统的统筹管理,已在试点中取得显著成效:配送时间缩短,效率提升25%;对现场所有移动机器人的调度,使行驶效率提高10%;在测试站点,亚马逊还新增了30%的高技能岗位。

与此同时,电子代工厂商富士康正转型为其所谓的可扩展AI驱动机器人劳动力,以应对劳动力成本上涨与本地制造趋势。

该公司采用AI与数字孪生技术,模拟并自动化“拧螺丝、插线缆”等精密任务,这些任务此前对传统基于规则的机器人而言颇具挑战。

数字孪生模拟使新系统的部署时间缩短40%;AI驱动机器人使生产周期缩短20%-30%,错误率降低25%;运营成本下降15%;总体而言,在复杂组装任务中,AI驱动机器人的成功率已高于人类。

05.制造商如何把握物理AI的价值

物理AI并非遥远的未来,智能机器人已在改变制造业,且这一势头只会增强。随着时间推移,我们将看到越来越多“类人能力”的出现,即便机器人未必采用人形外观。

面对劳动力短缺、生产力提升、对市场与经济变化的快速响应等多重挑战,制造商需迅速行动,把握该技术的潜力。

世界经济论坛主张,不应孤立使用机器人,而应采用分层自动化策略,整合各类机器人技术,实现系统级智能。

尽管技术进步速度令人惊叹,但企业不应盲目跟风,而需坚持“以人为本”的策略,确保机器人整合的可持续性与包容性。此外,制造商还需借助协作项目共享经验,自信地迈入这一自动化新时代。

原文来源于:

1.https://www.weforum.org/stories/2025/09/what-is-physical-ai-changing-manufacturing/