让AI推荐一款家用车、一款新手机,甚至一家本地餐厅,10秒钟,看起来无所不知的AI就能迅速给出“智能推荐”名单。然而这份看起来客观中立的答案,背后可能早已被“精心策划”过。

让自家品牌、商品出现在大模型里,已经成为了一门新生意。GEO——这个在2025年春节后突然火爆营销圈的概念,全称是Generative Engine Optimization,即生成式引擎优化。

通俗来说,GEO就是专门给AI大模型“投喂”特定内容,使其在回答用户问题时,能“多照顾”自家品牌或商品。

“今天行业的局面就像是20年前的搜索引擎时代,各个领域的公司都会来找我们,希望看看新机会。”一家GEO服务商索引未来的市场负责人任玉坤告诉界面新闻,GEO在国内大规模的普及始于春节后,满打满算还不到一年时间。

但市场规模的增长速度超出许多人预期。艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,而市场研究机构Gartner也作出预测,到2028年50%的搜索引擎流量将被AI搜索蚕食。

海内外GEO服务商如雨后春笋般涌现,不少创业公司都拿到了真金白银的投资。

美国明星初创公司Profound在成立短短一年获得三轮融资,并集结了知名风投机构红杉资本、英伟达风投的追捧。在国内,前豆包大模型市场负责人创业的PureblueAI清蓝也已经拿到了千万级种子轮融资,还有诸多从SEO(搜索引擎优化)转向做GEO的机构。

行业如火如荼,无论是品牌商还是服务商,都生怕错过这一轮的风口,但界面新闻在与行业深入交流之后发现,GEO并非外界所认为“AI时代的SEO”,其本质与现状,远比这个类比要复杂。

“驯服”AI

只需要2万块钱,或许就能让自家品牌出现在三家主流AI平台的问答中,并且持续展示三个月。

据界面新闻获得的一份GEO服务商报价单显示,其服务以“词包”为计费单元,每个词包每月在每个AI平台上的基础服务费用为2800元。

品牌只需提供核心词根,比如“空气净化器”,服务商就会围绕其设计衍生提问词“词包”——如“国产空气净化器推荐”、“空气净化器哪个牌子好用”、“高性价比空气净化器是哪款”等等,品牌购买的词包越多,整体打包价格就越优惠。

上述服务商的销售人员Jessica告诉界面新闻,他们的服务覆盖DeepSeek、豆包、元宝等多家主流AI平台,客户可灵活签约3至12个月不等的服务周期,最终只需按实际效果付费模式。

举个例子,某品牌的空气净化器的10个词包,在三个AI平台上连续出现三个月,最终打包价格只需要25000元。如果三个月里有几天没有上榜,则按比例折算费用。

“多如牛毛、鱼龙混杂,就是当前GEO服务商的供给现状。几十万、几万块,甚至几千块钱,市面上都有人提供。”任玉坤透露,大至上市公司,小至个人创业者,特别是从SEO转型而来的公司,都在争相进入这个市场。

“一个现实情况是,当下不管你是认真做,还是随便做GEO,只要方法差距不大,几乎都能拿到结果。”任玉坤坦言。

在实际操作层面,能影响AI最直接的方式就是媒体发稿,这也是大多数服务商的选择。据Jessica给界面新闻提供的GEO报价单里,该服务商计划每月为品牌铺设30到50篇文章,供AI抓取。

不同于品牌通稿,这类稿件通常只是为了服务GEO的目标,质量层次不齐。

从AI的推理逻辑来看,用户提出问题后,AI进入“思考”状态,约14秒内就能阅读完10个外部网页,并迅速整理出了一排选购建议。因此,影响AI最直接的方式就是影响其阅读的外部网页。

DeepSeek推荐的参考来源,多为榜单型文章。界面新闻截自DeepSeek

大部分用户都会看到AI的思考过程,但鲜少有人会关注AI参考文章的具体内容。

点开这些链接,细究之下就会发现,其中很多是来自不知名网站的整合类文章,权威性低,无作者署名。甚至有些文章一眼就是“机器号”生成,阅读量只有个位数,是再明显不过的“注水文”。

AI的“喜好“与真人用户截然不同。AI偏爱结构化的内容,文章无需起承转合、文学修饰,也不需排版优化,榜单类型的文章多是“注水文”的重灾区。

更有意思的是,你还能在互联网上看到服务商们用AI给自己打广告,就像他们给客户使用的“套路”一样——2025年GEO十大服务商排行榜,诸如此类的标题一搜一大把。

百度搜索GEO的相关结果

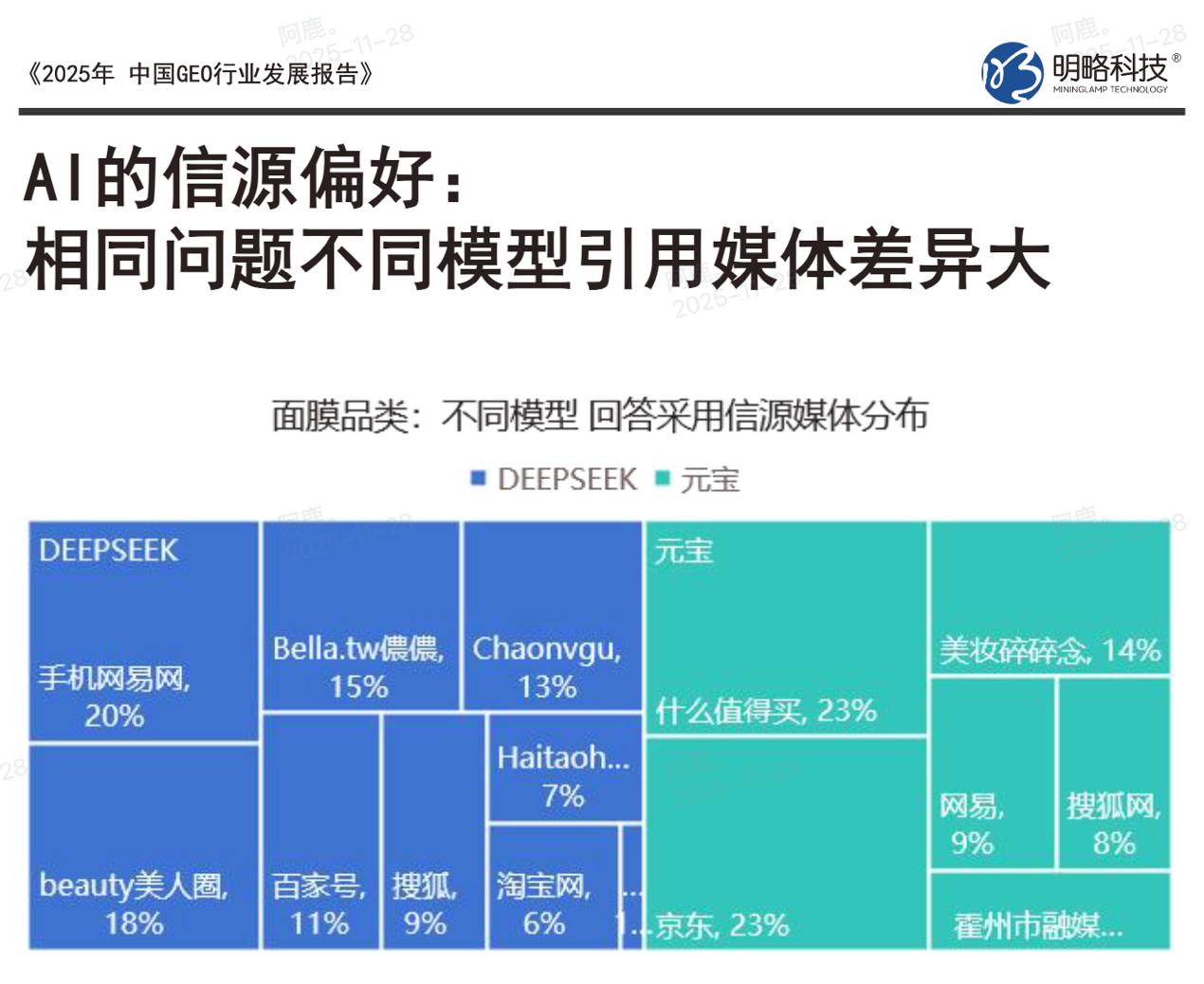

然而AI的喜好如同一个 “黑盒子”,想要摸透它在全网的数据参考来源,难度极大。对于一个相同的问题,涉及到不同品类、不同模型哪怕是不同时间点,引用的媒体和答案都差异巨大。这也引发了不同的应对手段。

“黑帽”与“白帽”

就像SEO行业长期存在的“黑帽”与“白帽”手段一样,GEO同样存在,“黑帽”手法简单粗暴但有用,在行业里被称之为“向AI投毒”。

界面新闻了解到,今天GEO的“黑帽”手段主要有两种:一是在文章中埋入AI易识别的指令,即使内容质量极差也能被AI检索;二是“堆量”,利用大模型“应抓尽抓”的数据饥渴,进行海量、低质的内容铺设。

任玉坤向界面新闻比喻道,跟搜索引擎不同,今天的大模型平台更像一个高效的“牛马”,其任务是帮助用户理解和生成内容,搜索整合信息,但不鉴别信息的好坏。

这种“信息处理工具”的角色,让大模型厂商更接近“技术中立”的定位,难以简单用对错划分。

但正是这其中产生的空间,使得攻击者可以通过大规模、机械性地铺设低质内容,来“污染”AI的信息源,最终实现“AI投毒”。任玉坤认为,国内SEO环境的恶化,某种程度上“逼”着大家走向了堆量的道路。

可以预见的是,在未来的赛博空间里,可能到处都是机器在堆垃圾文章。

AI的喜好如同“黑盒子”。图源:《2025年中国GEO行业发展报告》

不同于“黑帽”手段,“白帽”GEO会多一个前置环节,帮助品牌了解其在AI平台的真实表现,监测用户口碑、竞争对手、行业情况等等。美国创业公司Profound就搭建了一个数据监测平台,先搞懂AI怎么想,再教AI怎么答,收费499美元/月。

哪怕是监测环节,国内很多中小机构也是选择直接调用大模型接口,大多数主流大模型都已经提供了官方API接口。但任玉坤表示:“由于AI的‘黑盒子’属性,最有效的方式,就是必须模拟真实用户行为,对AI多次提问,才能拼凑出品牌在AI世界的真实表现。”

抓住风口

在需求端,界面新闻接触的品牌商家中,几乎所有人都听说过GEO,有些人持怀疑态度,有些人已经坚定投入。一家家居类上市公司的内部人士告诉记者,他们对GEO的态度非常重视,鼓励项目组的同事放开了去尝试。

任玉坤接触到的品牌主要可以分为三类:细分领域头部玩家希望保持领先;中腰部品牌期待在AI领域“弯道超车”;声量较弱的新品牌寻求突破口。总体而言,电商、消费、金融这类离钱更近的行业,投入意愿都相对更高。

“今天品牌的心态很直接,希望花小钱办大事。”任玉坤说,品牌商在AI上做推广,最理想的诉求是直接促进销售,退而求其次也希望能看到品牌曝光、潜在用户点击和用户画像等数据。

然而现实情况是,以上三个诉求全都做不到,任玉坤坦言,“GEO今天能实际交付的,就只有一件事:用户搜索指定问题时,品牌出现,仅此而已。”

对于品牌来说,未来当用户越来越依赖AI获取信息并辅助决策时,能在AI的“答案”中占据一席之地,本身就具有巨大的战略价值和“体感”上的回报。

究其根本,GEO只是大模型能力的外溢。SEO是建立在搜索引擎的商业模式之上,品牌可通过关键词竞价、排名竞争等手段出现在首屏,所有投入都可量化、可追踪。

GEO却并非如此,大模型公司的最终极目标是AGI(通用人工智能),搜索只是其能力外溢做成的产品。当前市面上的大模型公司尚未将搜索商业化,也不提供点击、曝光、用户画像等数据。

但在行业看来,未来商业化是大概率事件。一位AI营销公司CTO告诉界面新闻,在非商业化阶段,GEO会更类似于传统的SEO阶段,市场生态伙伴会积极参与GEO优化。同时,行业需要建立测量、评估体系与内容规范,防止虚假信息生成,确保生态健康发展。

而当生成式引擎开始商业化之后,GEO会进入GEM(生成式引擎营销)阶段,大模型将成为用户的“采购代理”,直接替用户完成决策和购买,并向商家收取佣金。

“届时,要构建面向AI的销售代理(Sales Agent),它不再是给人看的官网或直播间,而是一个能与AI直接沟通、谈判、提供产品信息、验证真实性并处理询价的AI原生销售接口。”上述CTO表示。

回到“AI投毒”,任玉坤认为其乱象的根源可以追溯到整个互联网环境,SEO时代便是如此。对比海外互联网,谷歌有一套评估所有内容的基石框架E-E-A-T,即经验、专业知识、权威性和可信度。判断一个链接的价值,会参考页面是否有自然流量、明确的主题专业性和扎实内容,如果只是为卖链接而存在的网站,将会逐渐失效。

这一点在AI搜索时代同样值得重视。只有能赢得自然反向链接的内容,才应该被优先推荐。不过这是搜索引擎的做法,大模型公司应当如何参考,或许还要给快速发展的技术更多时间。

当前,行业已开始意识到问题所在。10月,部分头部企业和行业组织正发起倡议,倡导通过优质内容而非技术漏洞影响AI,并呼吁多方共建健康生态。

对于爆火的GEO,也有人保持冷静。“购物打通之前没用,垄断性巨头跑出来之前没用。”一位服装品牌创始人如此告诉界面新闻,不如让子弹再飞一会儿。