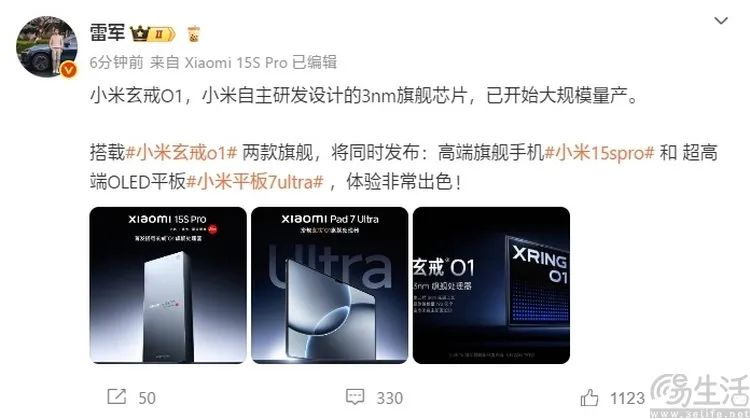

2025年5月19日,雷军在社交平台发布了题为《小米芯片之路》的文章。其中,他先回顾了小米从2014年到2017年研发“澎湃S1”手机芯片,以及后来转型各种自研“小芯片”的历程。

之后雷军介绍了小米从2021年开始重新立项研发SoC“大芯片”的过程,并透露了即将发布的玄戒O1,将采用第二代3nm先进制程。

此文一出,立刻引发了全行的业关注。短短一两天,就可以看到已经有无数的帖子、文章、视频冒了出来,其中尝试分析玄戒O1性能的有之,推测相关产品定价的有之,当然也不乏一些质疑的声音。

其实在我们三易生活看来,对于消费电子、或者说国产芯片产业来说,有质疑永远比没有要好。因为技术相关的话题只会“越辩越明”,也只有广泛的关注和讨论,才能让我们避免重蹈当年“汉芯”的覆辙。

但问题就在于,纵观如今社交平台上玄戒O1的相关内容,不得不说有些观点所基于的“证据”实在是过于薄弱。比如有些博主拿“百度AI”给出的观点来当做自己的论据,甚至没有去搜索一下相关的公开资料;还有人对于芯片产业的运作模式缺乏了解,只靠自己的想象就“推导”出了结论。

面对这样的局面,我们觉得是时候给大家简单地来“辟个谣”了。

首先,不用“自研架构”就不是自研芯片了吗

虽然玄戒O1的详细参数尚未公布,但在外界对于它的讨论里,“是否算作自研”已然成为了最突出的话题。有一部分人指责玄戒O1“不够自研”的“依据”,似乎是从目前疑似泄露的跑分成绩和爆料信息中,其CPU部分使用了ARM Cortex-X925、A725和A520,同时GPU部分则有ARM Immortalis-G925 MC16或Imagination DXT72-2304两种说法。

按照这部分人的看法,那就是玄戒O1的架构是“买来的”,因此并不算真正的“自研芯片”。

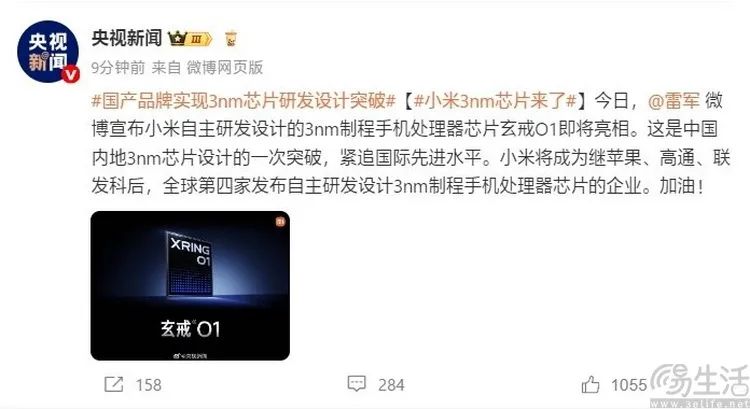

不得不说,看到这样的说法,先不说小米方面会作何感想,首先估计就能气死一大票如今国内芯片企业的研发工程师。因为不论玄戒O1当前的架构传言是否为真,首先大家要知道,包括联发科大名鼎鼎的天玑移动平台、深耕国产手机生态多年的紫光展讯、以及在海外“开发版”领域近年大红大紫的福建瑞芯微,他们使用的也都是大家俗称的“公版ARM架构”。

摩尔线程S80基于Imagination BXT架构授权,但依然是公认的国产自研显卡之光

当然,如果大家更加关注国产自主替代领域,可能还会想到津逮(使用Intel x86架构授权)、海光(AMD x86处理器以及显卡架构授权)、摩尔线程、全志、平头哥、象帝先、芯动科技(前五家均使用了来自Imagination的GPU架构授权)。那么是不是可以说,他们的产品都不是“国产自研”了呢?

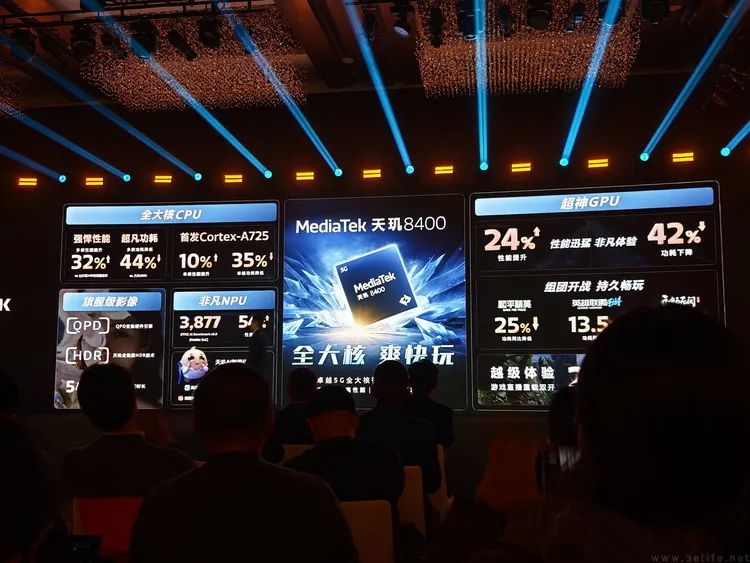

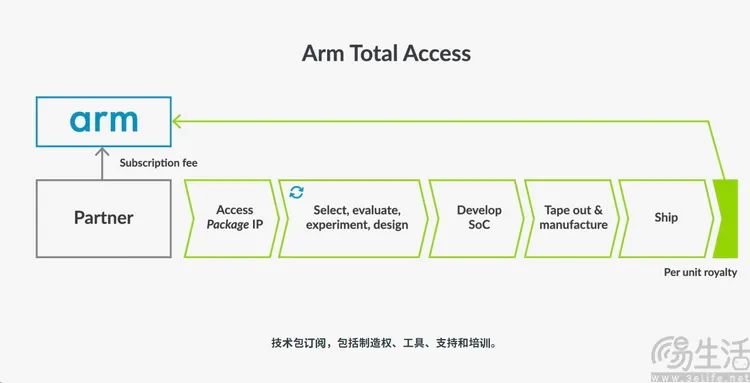

关于ARM的授权方式,我们三易生活“恰好”有第一手资料

如果真的这样想,那就说明还没有弄懂所谓的“架构授权”,到底是个什么东西。打个比方,有的人会以为设计芯片就是在“拼图”,使用“公版架构”就相当于买到了现成的拼图,只要将它拼起来就算完成。

就算名义上是“公版IP”,但实际上指令集、缓存、制造密度,甚至是功能,芯片厂商都会自行修改

但实际上即便有了“公版架构”,芯片设计依然需要根据自己的需求,对它的制造库、缓存大小,甚至是具体的指令集进行自定义。这个过程与其说是“拼图”,不如说更像是买到了一本语法书,然后用它作为参考来写出一篇文章。“作者”自身的创作力和统合能力在其中起到了相当大的作用,有时候甚至远比“架构”本身的影响还要大。

况且无论是对于一款SoC或AP(无内置基带的应用处理器)而言,它们的组成部分都绝不是只有CPU和GPU。诸如ISP、NPU、DPU(显示处理单元)这些部分,一样会对芯片最终的体验产生关键性的影响。回溯历史便不难发现,有许多厂商都会选择先从这部分开始着手自研,这样做出来的芯片也理所当然地会自称为“自研芯片”。

其次,凭什么玄戒能用先进制程、XXX不能?

关于玄戒O1的争论除了架构之外,当然还有它这次使用的“第二代3nm制程”。稍有关注半导体领域的朋友就知道,现阶段的“第二代3nm制程”只有两种指代的可能,即台积电的N3E或三星的3nm GAA,但不管是哪一个,都是目前所谓受美国“管制”的先进制程。

正因如此,玄戒O1的制程一公布,就有不少人开始质疑“它为什么能用先进制程,而XXX不能,是不是有什么猫腻?”

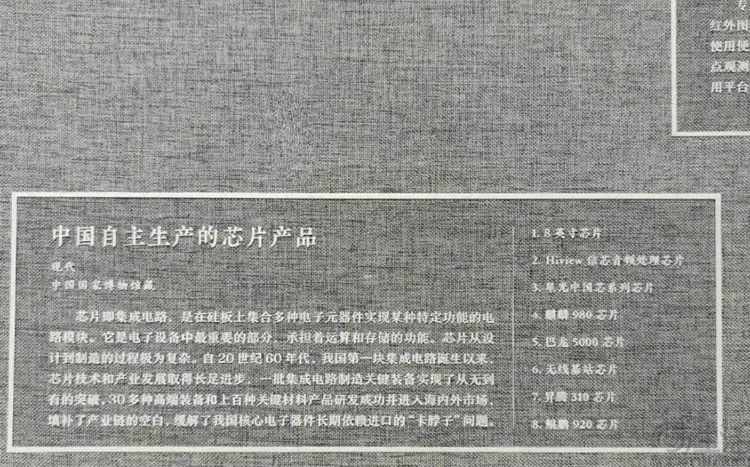

大家首先要知道一件最基本、同时也是原则上的事情,那就是台湾省是中国不可分割的一部分,所以由台积电生产的国内品牌芯片,原则上当然算是“中国自主生产的芯片”。请注意,这个结论可不是我们三易生活说的,而是2022年中国国家博物馆宣布收藏了华为麒麟980等一系列芯片时,所给出的介绍。

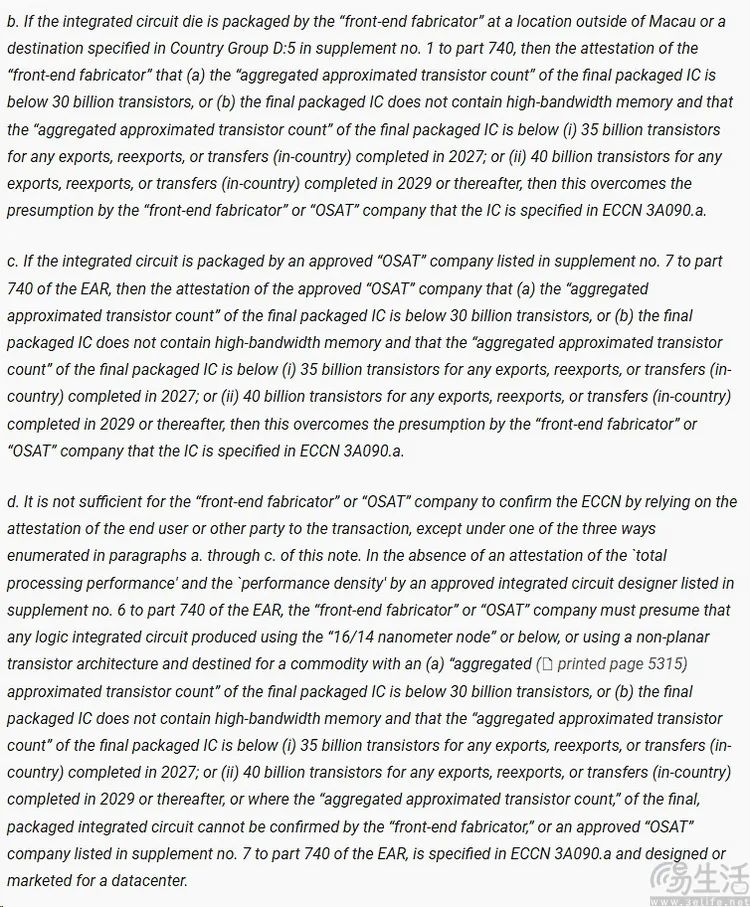

其次,虽然大家都知道美国现在有对我国进行芯片管制,但这一管制措施真的禁止了我国企业使用先进制程制造手机芯片吗?

在美国的政府公报网站上,其实可以很容易地找到发布于2025年1月16日的《实施针对先进计算集成电路的额外尽职调查措施;修订和澄清;以及延长意见征询期》,这也是美国对我国半导体行业进行限制措施的“最新版本”。在这篇来自美国工业和安全局的文章的3.A090.a篇章、注释1的b段,就可以找到上面这样的描述。

从这段描述来看,美国有没有限制我国企业使用16nm/14nm以下的先进制程呢?确实有,但这个限制是有条件的。它针对的是总晶体管数量大于300亿的芯片,或者没使用HBM显存、但晶体管数量大于350亿个(2027年之前流片)/400亿个(2029年之后流片)的芯片。

图片来自集微网

那么300亿个晶体管的芯片是个什么概念呢?简单来说,台积电N3E制程的晶体管密度是273MTr/mm²,即每平方毫米2.73亿个晶体管。但实际的芯片在设计、生产过程中,并非“完全堆满”,而且不同功能模块所使用的晶体管密度也有所不同,最终综合下来的平均晶体管密度,实际上只有2亿晶体管每平方毫米左右。

而智能手机SoC是用不到HBM内存的(至少目前是),所以只要晶体管总数低于350亿,那么即便是美国,也会允许我国企业使用台积电、三星的先进制程来进行代工生产。大家要知道,即便如今业界里最“顶”的苹果A18 Pro、高通骁龙8至尊版,或是联发科天玑9400,它们的晶体管总数也都只有200亿-250亿左右。

所以弄明白了这一点,才可以顺理成章地解释,为什么最近这些年不只是小米可以使用台积电的3nm制程生产玄戒O1,还有芯驰科技使用4nm制造打造了最新款的国产汽车座舱芯片,蔚来使用5nm制程造了自研的“神玑NX9301”智能辅助驾驶芯片,以及联想最近刚刚发布,疑似使用了台积电5nm制程“SS1101”自研芯片的平板电脑,同样已经量产、且马上就要上市。

135亿“自研芯片”足够吗?这里面其实有点说道

我们还注意到,有些人提出了一个看似无聊,但其实有点道理的疑问。那就是之前OPPO宣布3年研发投入500亿“造芯”,但最终失败了,那么为什么这次小米累计投入才135亿就能“造芯”成功,是不是有什么猫腻呢?

不得不说,这个问题本身首先是个“断章取义”的典型案例。因为OPPO的“3年投入500亿”是他们一开始官宣造芯时候的说法,但在OPPO于2023年解散旗下芯片公司哲库科技(ZEKU)时,他们是不是真的就“用完”了这500亿,首先其实是无从判断的。

其次从我们三易生活当时了解到的情况来看,OPPO在2023年5月之前,“造芯”其实并非没有成功,而是已经极度接近量产了。所以用“OPPO花了500亿没造出大芯片”来反推“小米官宣135亿造芯成功”不正常,这个前提本身其实就无法成立。

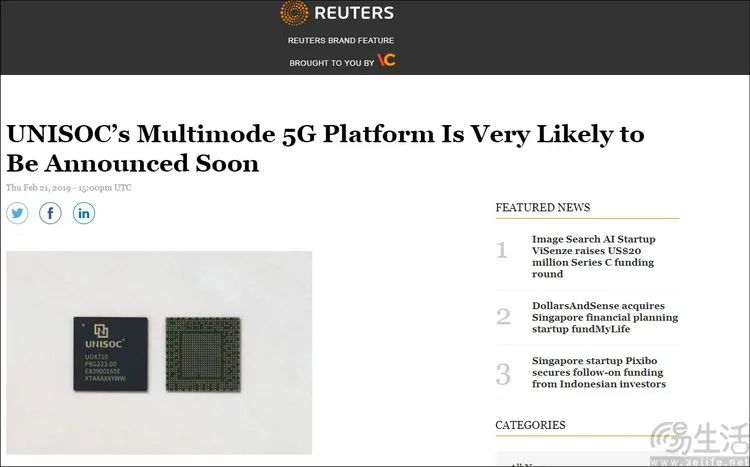

那么话又说回来,135亿元本身够不够“造芯”呢?我们举一个很现实的例子,那就是此前在2019年年初,紫光展锐方面声称,他们用了5年时间、累计超千人工程师参与,以“上亿美金”的研发投入,做出了旗下第一款自研5G平台“春藤510”。

可能有人会说,这个案例太早了,而且春藤510是基带,不一定会比AP(应用处理器)更复杂,况且现在的3nm制程流片费用不比当年贵?

的确,这样想并非没有道理。可问题就在于,根据公开资料显示,安卓手机芯片的“出货量之王”、同样使用了ARM架构授权和3nm先进制程的联发科,2024年的全年研发成本也“不过”28亿美元、约合人民币202亿元。要知道,联发科目前的产品序列复杂程度可是远超过小米。总不能联发科花200亿能把全产品线“换代”一遍,小米花135亿做一款芯片就“不可能”了吧?

根据台积电的说法,华为就曾试图通过代理生产昇腾910B,但没有成功

而且这里还涉及到一个行业常见的现象,那就是很多人都认为先进制程的流片和生产价格极高,所以会将其“算进”研发成本,并因此得出“钱不可能够用”的结论。可问题就在于,半导体行业往往会通过“代理”来进行芯片的流片和生产,这里面的成本虽然最终还是要由相关企业来掏,但至少在报表层面,还真不一定就会被列入相关企业的“研发成本”里。当然,这部分的细节便不在此次的讨论范围内了。