1.台积电美国新厂开始赚钱了 法人看好两大关键

2.亏损超2.27亿,东风集团拟出售东风本田发动机公司50%股权

3.“反向AI人才收购”风靡硅谷 华尔街日报:美科技巨头将自食其果

4.首个人形机器人“百米飞人”诞生

5.英特尔副总裁李映:未来AI创新应用正朝着五个方向加速演进

1.台积电美国新厂开始赚钱了 法人看好两大关键

台积电财报已显示,首度认列TSMC Arizona 64.47亿元投资收益。 法人分析,台积电美国P1厂2024年第4季才开始量产N4晶圆,进入量产半年后就可以转亏为盈,背后有两大关键,预期后续规模经济效益扩张下获利持续看增。

法人分析,台积电美国厂获利两大关键包含:客户订单满载,使产能利用率达到高档,另外预期台积电可以顺利转嫁当地较高昂成本。

不过,法人也分析,美国的政策可能变动,232半导体关税与对等关税等干扰景气短期波动可能潜在影响台积电获利,可是大环境因素个别公司无法改变,不过台积电竞争力仍将优于同业。

中国台湾半导体协会(TSIA)13日发布统计新闻稿,引用工研院产科国际所最新数据显示,二度上修今年中国台湾半导体产值估逾6.4兆元,年增逾22%,主要是晶圆代工强劲成长,估计较2024年产值成长28.3%。

中国台湾半导体协会先前5月引用工研院产科国际所数据发布统计新闻稿,数据显示,当时首度上修今年中国台湾半导体产值估逾6.3兆元,年增19.1%,其中晶圆代工成长年成长幅度高达23.8%居冠。 外界预期主要是台积电带动。

台积电日前公布今年7月营收3,231.6亿元,月增22.5%,年增25.8%,为历史次高、同期新高,优于预期。 台积电前七月营收首度突破2兆元关卡,达2兆962.1亿元,年增37.6%,为同期新高。

台积电先前召开法说会,预估第3季美元营收318亿至330亿美元,平均值324亿美元,季增约8%。 符合市场预估季增3%至7%区间,毛利率55.5%至57.5%较前一季下滑,第3季汇率假设基础为1美元兑新台币29元,第3季新台币将升值6.6%,估计将影响新台币营收约6.6%,影响毛利率约2.6个百分点。

2.亏损超2.27亿,东风集团拟出售东风本田发动机公司50%股权

8月18日,广东联合产权交易中心官网披露,东风汽车集团股份将出售东风本田发动机公司50%股权,目前项目处于预挂牌阶段,转让底价待定,挂牌截至日期为9月12日。

公告显示,该项目位于广州市黄埔区横沙广本路111号,股东为东风汽车集团股份有限公司、本田技研工业株式会社及本田技研工业(中国)投资有限公司,持股比例分别为50%、40%及10%。

该项目2024年度审计报告显示,该年度净利润-2.27亿元,负债超32亿元。

3.“反向AI人才收购”风靡硅谷 华尔街日报:美科技巨头将自食其果

北京时间8月18日,据《华尔街日报》报道,眼下,科技巨头们不惜向AI研究人员豪掷数十亿美元,并采用非常规手段挖掘最聪明的人才。这些举动可能在短期内帮助它们在AI争霸战中占据优势,但也可能扼杀硅谷亟需的创新引擎。

反向人才收购

除了开出高达10亿美元的多年薪酬方案外,微软、Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet都进行了某种形式的“反向人才收购”。

以前,硅谷流行人才收购策略,也就是通过收购创业公司获得人才。但现在,硅谷刮起了反向人才收购风,也就是直接挖走创业公司创始人和顶尖AI研究员或获得授权使用创业公司的技术,最终留下空壳公司。被掏空的创业公司要么被迫转型,要么等待被其他买家收购。

微软去年就在Inflection AI公司身上采用了这种做法,聘请了后者CEO乌斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)管理Copilot AI业务,并支付了6.5亿美元的许可费用。Meta今年6月对AI数据标注公司Scale AI进行了类似操作,以148亿美元投资换取CEO汪滔(Alexandr Wang)及Scale团队。

Meta挖来了Scale CEO汪滔

在当前AI竞争环境下,这类操作非常符合顶尖科技公司的需求。这些招聘操作在他们视为“千载难逢”的AI竞赛中完成得很快,相对简单,巨头们能够获得所需的人才和技术,而无需处理收购后的整合问题。或许最重要的是,在各家公司都受到一定反垄断审查的时代,这类操作无需监管批准。

创业公司也能获得一定好处,比如拿到投资或授权费用。被挖走的研究员有时能拿到职业运动员级别的薪酬。行业高管表示,风险投资方在这些交易中通常不会获得高额回报,但也不会血本无归。

文化根基动摇

但问题在于,这种模式冲击了硅谷的文化根基。

硅谷的基本信条一向建立在“以巨大风险换取同等巨大回报”的理念上。大多数创业公司会失败,但那些成功的公司可能一飞冲天,为风险投资者带来百倍甚至更高的回报,也让许多被股权承诺吸引加入的员工致富。

对于风投支持的创业公司的普通员工而言,这尤其是一场豪赌,因为他们只能将命运押在一家公司的成功上,而非分散于多家企业。

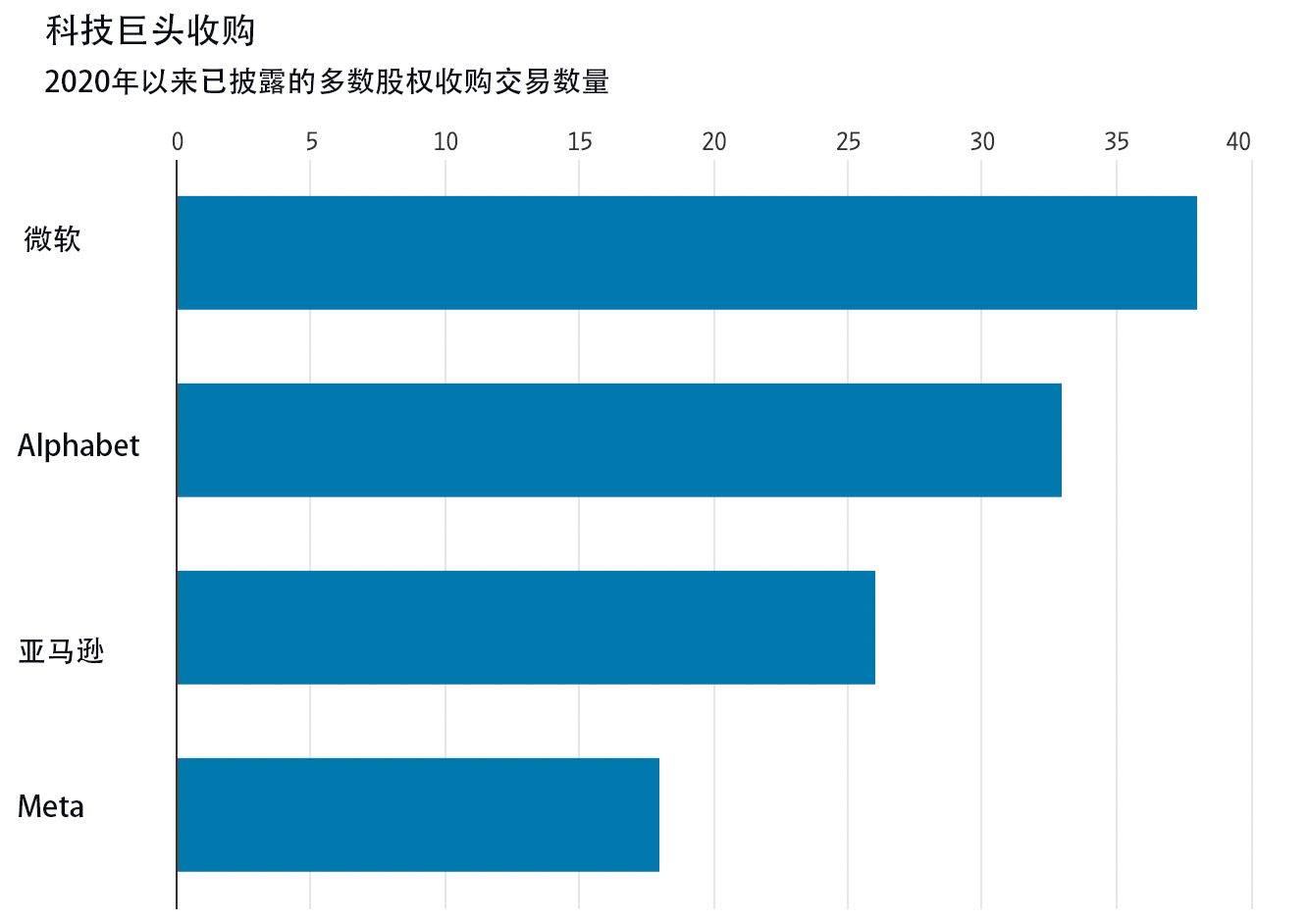

2020年以来已披露的多数股权收购交易数量

然而,对于许多在“反向人才收购”中被掏空的创业公司员工,或在大型科技公司招聘狂潮中被忽视的员工来说,回报并不丰厚。

今年7月,当谷歌以24亿美元掏空创业公司Windsurf时,公司剩余的一些员工在办公室里哭了。Windsurf剩余业务很快被另一家AI创业公司接手,但这些员工几乎肯定没有得到他们预期的丰厚回报。在谷歌收购之前,OpenAI曾与Windsurf洽谈以30亿美元收购,这本会是一笔标准的硅谷收购交易。

负面影响

一部分科技员工未能“发家致富”看起来似乎并不重要,但硅谷的创新引擎之所以能运转,依赖的是大量非创始人或顶尖研究员的员工:那些负责销售、市场、人力资源或在大型工程团队中工作的员工。而现在,这些员工成为了被牺牲的一方。

“有大批员工深信这套体系。硅谷的传统是,你来这里创造有价值的东西,如果成功了,所有人都是赢家。但如果你以为自己持有公司股份,实际上却没有,这种信任就会崩塌。”风险投资公司Decibel创始合伙人乔恩·萨科达(Jon Sakoda)表示。

如果反向人才收购趋势持续下去,那些本来敢于加入高风险创业公司的员工,很可能会更多地考虑其他选择。他们可能直接进入大型科技公司,这对个人虽是更安全的选择,却会导致创业公司人才池日渐枯竭。

科技巨头的招聘策略最终可能不仅会给风险投资者和创业公司带来麻烦,甚至可能反噬自身。根据金融信息公司Dealogic的数据,2020年以来,微软、Alphabet、Meta和亚马逊已累计直接收购超100家企业,并对数百家企业进行了投资。

当谷歌在2005年以5000万美元收购Android时,后者名不见经传,但如今它已成为谷歌移动手机战略的核心。亚马逊在2015年以3.5亿美元收购Annapurna Labs,为其整体定制芯片计划奠定了基础。

科技巨头在当前AI热潮中采取反向人才收购策略的动机显而易见。但每实施一次,它都在侵蚀那个曾让硅谷成为科技创新沃土的创业文化。

4.首个人形机器人“百米飞人”诞生

在17日于国家速滑馆上演的2025世界人形机器人运动会100米短跑项目决赛中,来自北京人形机器人创新中心的“具身天工Ultra”以21.50秒成绩夺冠,首个人形机器人“百米飞人”就此诞生。

8月17日,在世界人形机器人运动会100米决赛中,来自天骁队(右一)、天工队(右二)、高羿科技队(左二)和灵翌科技队(左一)的人形机器人在比赛中出发。

新华社记者 鞠焕宗 摄

2025世界人形机器人运动会是全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性竞技赛事,共有来自16个国家和地区的280支参赛队伍齐聚北京。

根据官方发布的竞赛规则,100米比赛中,参赛队以遥控机器人方式比赛,最终用时乘以权重系数1;以全自主方式比赛,最终用时乘以权重系数0.8,来作为最终成绩。

记者了解到,“具身天工Ultra”在比赛中并非首个“撞线”,但由于其采用全自主导航系统,全程无需人工遥控在赛场奔跑,根据规则,最终用时最短。第二、三名分别是来自北京灵翌科技有限公司的宇树H1机器人和上海高羿科技有限公司的宇树H1机器人,成绩为22.08秒和24.53秒。

在今年4月的全球首个人形机器人半程马拉松赛上,“具身天工Ultra”还曾以2小时40分42秒的成绩夺冠,成为全球首个人形机器人“半马”冠军。

主办方表示,希望通过比赛集中展示和检验机器人技术发展的最新成果,推动机器人机械结构、人工智能、传感等多学科技术进步,促进产品应用落地。

当日,赛期三天的2025世界人形机器人运动会正式落下帷幕。第二届世界人形机器人运动会将于2026年8月召开。

5.英特尔副总裁李映:未来AI创新应用正朝着五个方向加速演进

8月16日,2025英特尔人工智能创新大赛决赛暨颁奖典礼在深圳举行。在颁奖典礼上,英特尔公司副总裁、英特尔中国软件技术事业部总经理李映总结出AI创新应用的五大趋势。

李映表示,未来AI创新应用正朝着五个方向加速演进:

其一,云边端协同成为主流架构。云、边缘、终端三者间的分工协同更趋精细化:云端依托海量算力实现大模型训练、全局决策与跨场景共性需求处理;边缘节点聚焦本地化实时计算,从而大幅降低数据传输延迟;终端设备如AI PC、手机、物联网设备等,通过轻量化模型实现隐私数据本地处理。三者借助智能调度算法动态分配任务,实现效率、成本与实时性的平衡。

其二,数据安全与隐私的重要性大大提升。数据安全、隐私保护已经贯穿到AI开发的全流程。随着AI性能演进对数据的依赖度持续增长,安全合规的重要性不断提高,已从开发的附加要求跃升为核心要求。本地化推理占比持续上升,敏感数据无需上云。

其三,传统AI与大模型形成互补生态。大模型的“泛化能力”与传统AI的“专精特性”将深度融合:大模型主导自然语言理解、多模态交互等“通用智能”任务;传统AI比如计算机视觉、预测性分析等专注于垂直场景的“精准执行”。两者通过接口标准化实现协同,既发挥大模型灵活性优势,又保留传统AI的高效和可靠性。

其四,人性化与个性化体验成核心竞争力。相比传统应用,AI应用的目标不仅仅在于“功能满足”,还在于“情感共鸣”与“专属服务”。AI应用通过情感计算、多模态交互实现对人类情绪的理解,基于用户行为数据提供“千人千面”服务,甚至催生“个人专属AI代理”,深度适配个体需求。

其五,开发门槛持续降低,推动“全民AI创新”时代到来。随着低代码/无代码平台逐步普及,预训练模型经蒸馏、量化技术适配终端设备,开发者无需从头训练,仅需少量数据微调即可落地。在PC上部署的专属小模型、自动化工具链也日趋成熟,可大幅缩短开发周期。