1.苹果未来四年将在美国投入6000亿美元! 库克:会造成骨牌效应

2.中国科大实现可编程拓扑声子芯片

3.中国科大在半导体量子点中实现保真度超99.9%的量子门操控

4.清华大学李星辉团队在跨尺度结构混合光刻制备技术领域取得重要进展

5.北京大学杜朝海课题组提出“谐波扩展广义斯涅尔定律”解锁全通道超表面

1.苹果未来四年将在美国投入6000亿美元! 库克:会造成骨牌效应

苹果(AAPL-US)执行长库克(Tim Cook)近日接受《CNBC》专访时强调,苹果将大举投资美国制造业,未来四年投入总额高达6000亿美元,以推动在地产业链发展,并为多地社区带来新商机。

根据《CNBC》报导,库克指出,美国将有79家工厂将直接受惠于苹果的投资。 他表示:「我们不可能涵盖所有地区,我希望能做到,但未来四年我们会投入6000亿美元,这是非常不寻常的承诺。」

库克预期,苹果的工厂扩张计划不仅将创造就业机会,也会吸引更多企业跟进,在相关社区设厂,形成骨牌效应。 他透露,部分社区尚未得知苹果即将进驻,当地居民将迎来惊喜。

库克特别提到,苹果已决定再投资25亿美元,扩大与康宁(GLW-US)的合作,强化位于肯塔基州的玻璃工厂。 该工厂将持续为所有 iPhone 与 Apple Watch 提供玻璃,他强调这是「一个很好的开始,也是非常重要的一步」。

此外,苹果也计划携手台积电ADR(TSM-US)、得州仪器(TXN-US)及应用材料(AMAT-US)等企业,推进美国半导体产能,以打造更完整的供应链。

在人才培训方面,苹果已于底特律成立「制造学院」(Manufacturing Academy),协助培养专业技术人才,并计划将课程与社区大学共享,帮助中小企业提升技能。

对于这笔庞大支出,库克表示股东态度正面,并未出现抗议。 他强调:「我认为多数股东相信苹果最有能力做出这样的决策,到目前为止,我没有收到任何关于这笔6000亿美元投资的抱怨。」

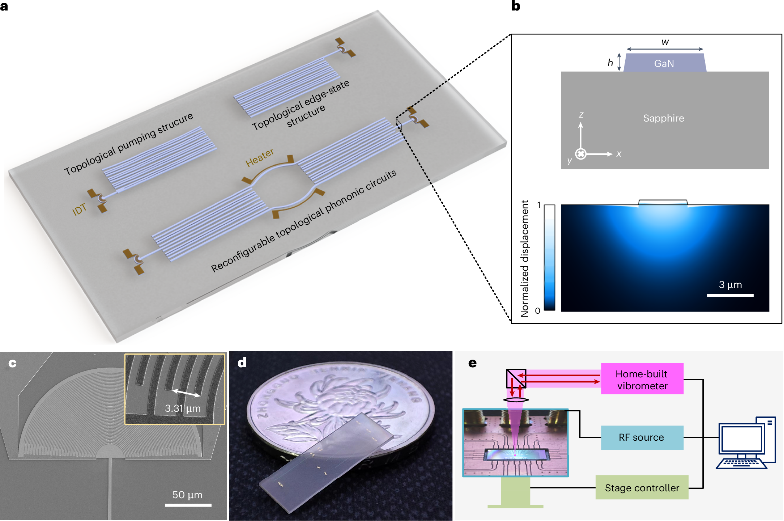

2.中国科大实现可编程拓扑声子芯片

中国科大郭光灿院士团队邹长铃教授与清华大学交叉信息研究院孙麓岩教授、宾夕法尼亚州立大学Mourad Oudich和Yun Jing教授等开展合作研究,在拓扑声子学与集成声子电路(Phononic Integrated Circuits, PnICs)领域取得重要进展。研究团队首次在非悬空、片上大规模可拓展的微米尺度波导中,实现了1.5 GHz频率的拓扑声子边缘态与鲁棒Thouless泵浦,并研制出具备电调功能的拓扑声子马赫-曾德尔干涉仪声学开关和调制器。这一重要研究成果以《Gigahertz topological phononic circuits based on micrometer-scale unsuspended waveguide arrays》为题,于8月25日在国际知名学术期刊《自然·电子》(Nature Electronics)发表。

声子集成线路作为继电子、光子之后的新一代片上信息传播载体,在经典和量子信息处理中具有巨大的应用潜力,涵盖微波信号处理、精密传感和量子频率转换等多个方向。然而,传统声子器件面临诸多技术瓶颈:工作频率低、依赖于悬空结构、缺乏有效的动态调控手段,且对制造缺陷的容错能力不足,严重制约了其发展。

图1.GHz频段的非悬空可重构拓扑声子芯片示意图

研究团队创新性地利用蓝宝石基底和氮化镓芯片材料的高声学折射率对比度,设计了微米尺度的波导结构,成功将声波有效限制在芯片表面(图1b)。这项研究首次实现了工作频率达1.5 GHz的可重构、非悬空、集成式拓扑声子波导阵列(图1a)。该芯片巧妙利用相邻波导间倏逝场耦合,构建了等效“一维非对角Aubry-André-Harper模型”的拓扑声子晶格。通过自主搭建的高灵敏度(30fm/Hz)振动探测仪,成功观测到了拓扑声学边界态、Thouless泵浦效应,并验证了其对结构缺陷的鲁棒性。此外,团队基于自主开发的声学模式展开算法,实现对厘米级长度的多波导复杂耦合结构中声波传输的高精度、高效率的数值仿真计算,计算结果与实验结果高度吻合。

图2.基于声学马赫-曾德尔干涉仪的可重构拓扑声子线路

基于拓扑泵浦结构,研究团队进一步设计并实现了拓扑Y分束器和可重构拓扑声子线路(图2)。利用热声效应原理,仅需25V电压即可在干涉仪两臂间引入π相位差,实现对拓扑声子传输路径的快速电控切换。通过施加高速射频信号,器件还可以实现对声波的强度调制,3 dB调制带宽达650 Hz。为未来开发基于规模化拓扑声子线路的信息处理应用奠定了坚实基础。

这项工作为解决大规模集成声子电路在高频、可重构、鲁棒性等方面的核心技术难题提供了创新解决方案,充分展示了拓扑声子学在微波声学芯片领域的巨大应用潜力。该技术平台具有与光子学器件和超导量子器件集成的天然优势,为未来经典与量子信息处理提供了全新的混合集成技术路径,有望推动声子芯片在5G/6G射频前端、微波光子雷达、量子接口等战略性领域的产业化应用。

中国科学技术大学物理学院徐新标特任副研究员、美国宾夕法尼亚州立大学Mourad Oudich助理教授和曾遇博士研究生为论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委、北京国家凝聚态物理实验室、中国科学技术大学“双一流”建设经费等项目的大力支持。

3.中国科大在半导体量子点中实现保真度超99.9%的量子门操控

中国科大郭光灿院士团队在半导体量子比特门操控方面取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授与本源量子等合作,在锗硅异质结结构半导体量子点体系中实现了保真度超过99.9%的几何量子门操作,为构建大规模容错量子计算处理器提供了关键技术。研究成果以“High-fidelity geometric quantum gates exceeding 99.9% in germanium quantum dots” 为题,于8月26日在线发表在国际知名期刊《自然通讯》上。

半导体量子点凭借其兼容成熟半导体制造工艺的可集成性,已成为实现可扩展量子计算的重要平台。基于锗硅异质结结构(2DHG)的量子点因其超高的空穴载流子迁移率和超强的自旋轨道耦合等优势,可以实现全电学操控而受到国内外科研团队的广泛关注。然而,随着量子比特数目的增多,半导体量子计算正步入中等规模含噪声量子(NISQ)时代。在大规模量子比特阵列中,不同比特面临的噪声环境差异巨大,亟需开发高保真度、强噪声鲁棒性的量子比特操作方案。

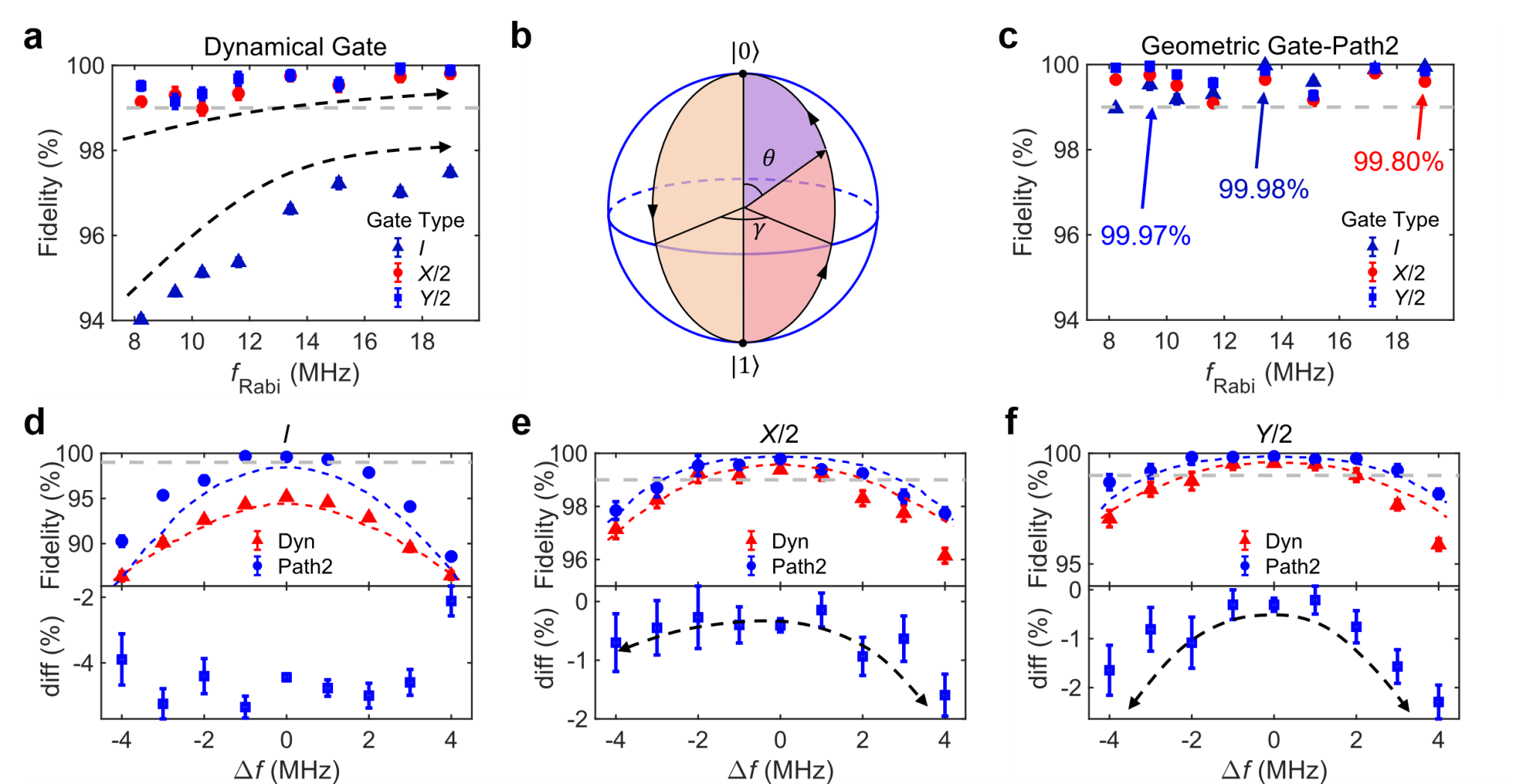

与传统量子门依赖动力学相位累积不同,几何量子门通过参数空间中演化路径的几何形状来确定几何相位,几何相位具有全局特征,对局部演化路径上的噪声扰动和环境诱导的退相干等特定类型噪声具有天然抵抗性。研究团队采用门集层析技术识别出比特频率偏移噪声和拉比频率噪声两类主要噪声源,并确定前者是影响量子门操作保真度的核心因素。基于此发现,团队采用针对这两类噪声的理论优化方案,实现了高保真度的几何量子门操控。

为了全面评估几何量子门的性能优势,研究团队对传统动力学门和新型几何量子门进行了系统性对比测试。结果显示,传统动力学门在拉比频率增大时操作保真度提升但逐渐饱和,此时单量子比特门(I门)的保真度仍与99%的高性能标准存在明显差距。相比之下,几何量子门在大工作范围内展现出稳定的抗噪声能力。在较宽的拉比频率范围内,其操作保真度始终保持在99%的容错量子计算阈值之上。更为重要的是, I门、X/2门、Y/2门的最高保真度分别达到99.98%、99.80%和99.97%,均达到国际先进水平。这一出色表现充分证明了,几何量子门不仅在单一工作点表现优异,更在大的工作范围内保持稳定的高性能,这种“可复现”性对大规模量子计算处理器的实现具有重要意义。

在噪声鲁棒性验证实验中,研究团队通过人工添加不同强度的比特频率偏移噪声,系统模拟了实际量子比特可能遇到的噪声干扰。在实验研究的噪声范围内,几何量子门的操作保真度始终显著高于传统动力学门。即使在±2.5 MHz(±1.2 MHz)的比特频率偏移噪声扰动下,几何量子门X/2门和Y/2门(I门)的保真度仍能稳定保持在99%之上。这一噪声容忍范围与实验环境中的噪声水平吻合,充分表明几何量子门方案在真实应用场景中具备有效的噪声抵抗能力,可显著降低频繁校准的需求。

图1. (a)传统动力学门在不同工作条件下的操作保真度。(b) 几何量子门的路径示意图。(c) 几何量子门在不同工作条件下的操作保真度。对比(a)和(c)发现,随着在拉比频率增大,传统动力学门操作保真度有所提升但逐渐饱和,几何量子门的操作保真度始终稳定保持在99%之上。 (d)-(f) 人工添加不同强度的比特频率偏移噪声后,传统动力学门与几何量子门性能对比。几何量子门的保真度始终显著高于传统动力学门,且随着噪声增大,动力学门的操作保真度下降更明显。

在大规模量子比特阵列中,频繁的比特校准不仅消耗大量的资源,还可能引入额外的误差。几何量子门的强噪声鲁棒性有望大幅减少比特的校准需求,为构建大规模量子处理器节约关键资源。

量子网络安徽省重点实验室博士生周雨晨为论文第一作者。李海欧教授、王桂磊研究员和郭国平教授为论文的共同通讯作者。该工作得到了合肥国家实验室、国家基金委、安徽省和中国科学技术大学的资助。

4.清华大学李星辉团队在跨尺度结构混合光刻制备技术领域取得重要进展

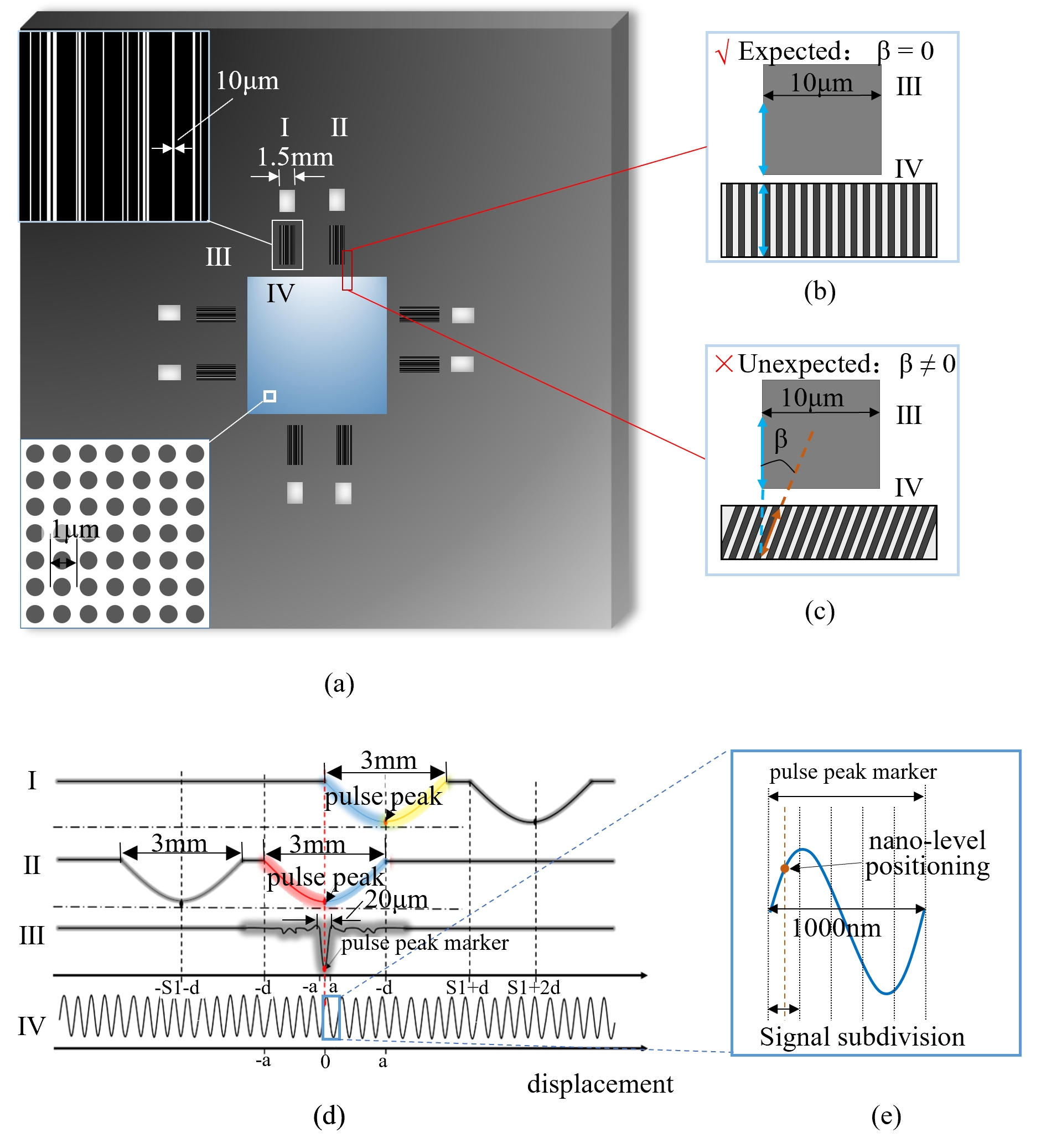

9月16日,随着半导体制造、精密光学加工及大型光学系统的发展,纳米级定位技术已成为现代工业与科研中的关键技术。光栅干涉测量因其高分辨率、多自由度和结构紧凑等优势,被广泛应用于高精度位移测量领域。然而传统增量式光栅虽具高精度,却缺乏绝对位置标记,限制了其在动态运行和长期测量中的稳定性。

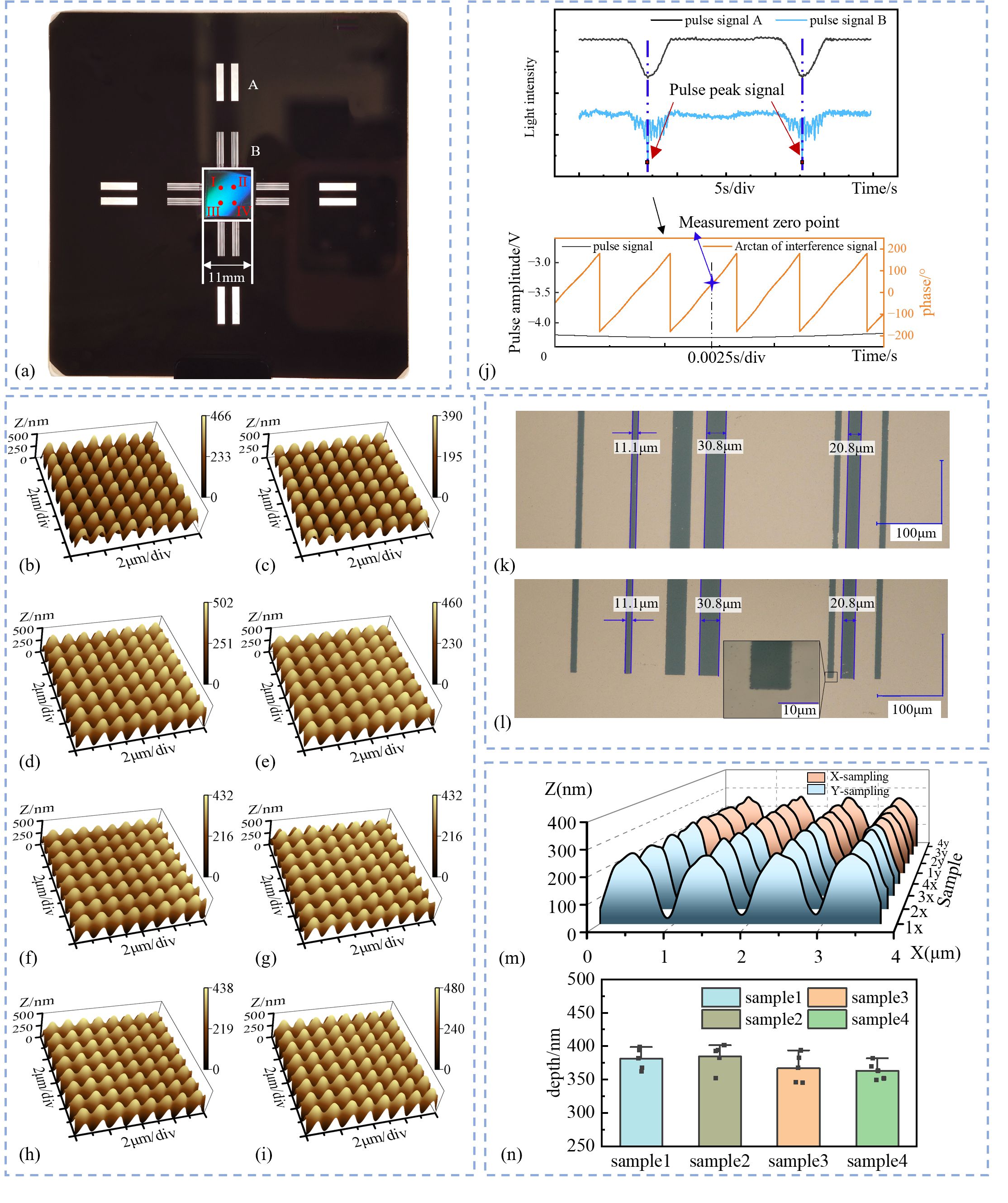

为此,清华大学深圳国际研究生院李星辉课题组提出融合绝对编码的混合光栅方案,在同一基底上集成反射式增量编码区域与透射式绝对编码区域,以实现亚纳米级精度的绝对式测量。

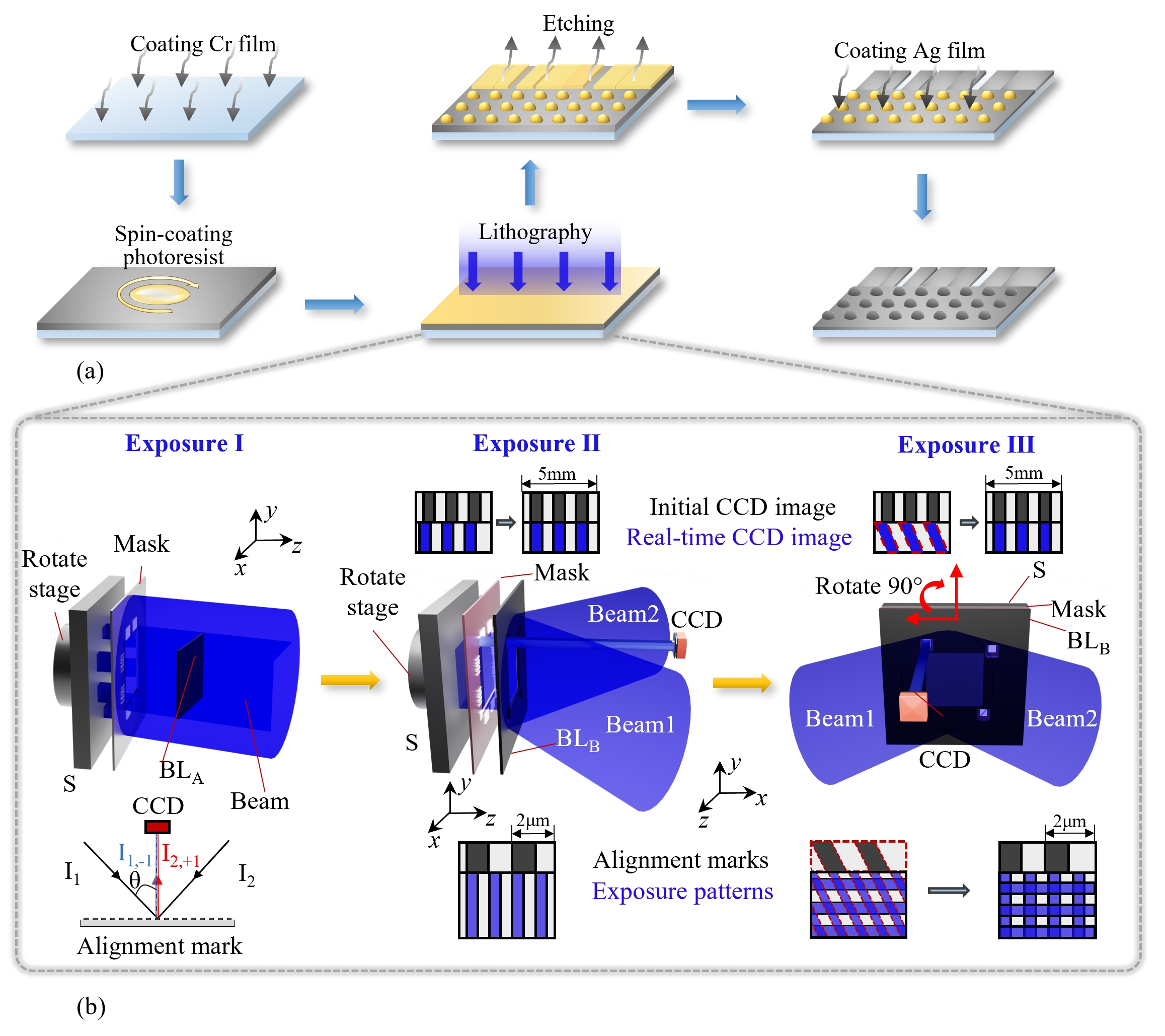

为应对混合光栅在结构尺度上跨越纳米级(~500nm)至毫米级(~1.5mm)线宽的加工需求,研究团队提出并实现了一种的混合光刻策略。该策略以掩模光刻和干涉光刻为核心,通过多步曝光流程,在同一基底上构建周期性纳米结构与非周期性微米图案,实现了跨三个数量级尺度结构的高精度共层制造。

研究团队构建了可多自由度调节的干涉曝光系统,集成了双光束干涉曝光及高精度条纹锁定系统,通过动态的相位锁定,实现区域内的高一致性图案加工。为确保跨尺度结构加工过程中不同图案区域的方向一致性,研究团队设计了具备对准标记的掩模版,对准标记在干涉光路中产生衍射参考条纹,通过相机记录,并依据参考条纹的状态判断曝光干涉条纹的方向,通过光路中的高精度调节系统对曝光干涉场的状态进行反馈控制。此外,研究还设计了差异化区域加工策略,通过选择性沉积与刻蚀工艺,分别实现反射型周期结构与透射型非周期结构的功能分区,为构建复杂多功能光学编码器件提供了工艺基础。

研究团队对加工样品进行了系统的表征与测试。在实验样品中,纳米级线宽的周期性结构具有长达11mm的连续区域。通过对多个区域进行原子力显微镜(AFM)测量,结果显示微结构尺寸高度一致,充分验证了干涉光刻在大尺寸范围内实现高一致性微纳结构制备方面的显著优势。将该样品集成于干涉测量系统后,实验实现了在3000μm范围内优于1nm的位移分辨率与±0.4 nm的测量重复性,同时具备绝对定位能力,展现出优异的测量性能。

图1.混合光栅的设计原则和定位原理

图2.混合光栅的加工流程

图3.混合光栅的表征

研究提出的混合光刻策略在工艺通用性、图案可扩展性与系统集成度等方面均表现出显著优势,为复杂光学元件的高精度制造提供了有效路径,具有良好的工程应用前景和重要的研究价值。

研究成果以“纳米级定位跨尺度结构混合光刻加工”(Cross-Scale Structures Fabrication via Hybrid Lithography for Nanolevel Positioning)为题,于8月26日发表于《微系统与纳米工程》(Microsystems & Nanoengineering)。

清华大学深圳国际研究生院2023级博士生李婧雯为论文第一作者,清华大学深圳国际研究生院副教授李星辉为论文通讯作者。合作者包括清华大学深圳国际研究生院2021级博士生汪盛通。研究得到国家自然科学基金与深圳市高等院校稳定支持计划等的资助。

5.北京大学杜朝海课题组提出“谐波扩展广义斯涅尔定律”解锁全通道超表面

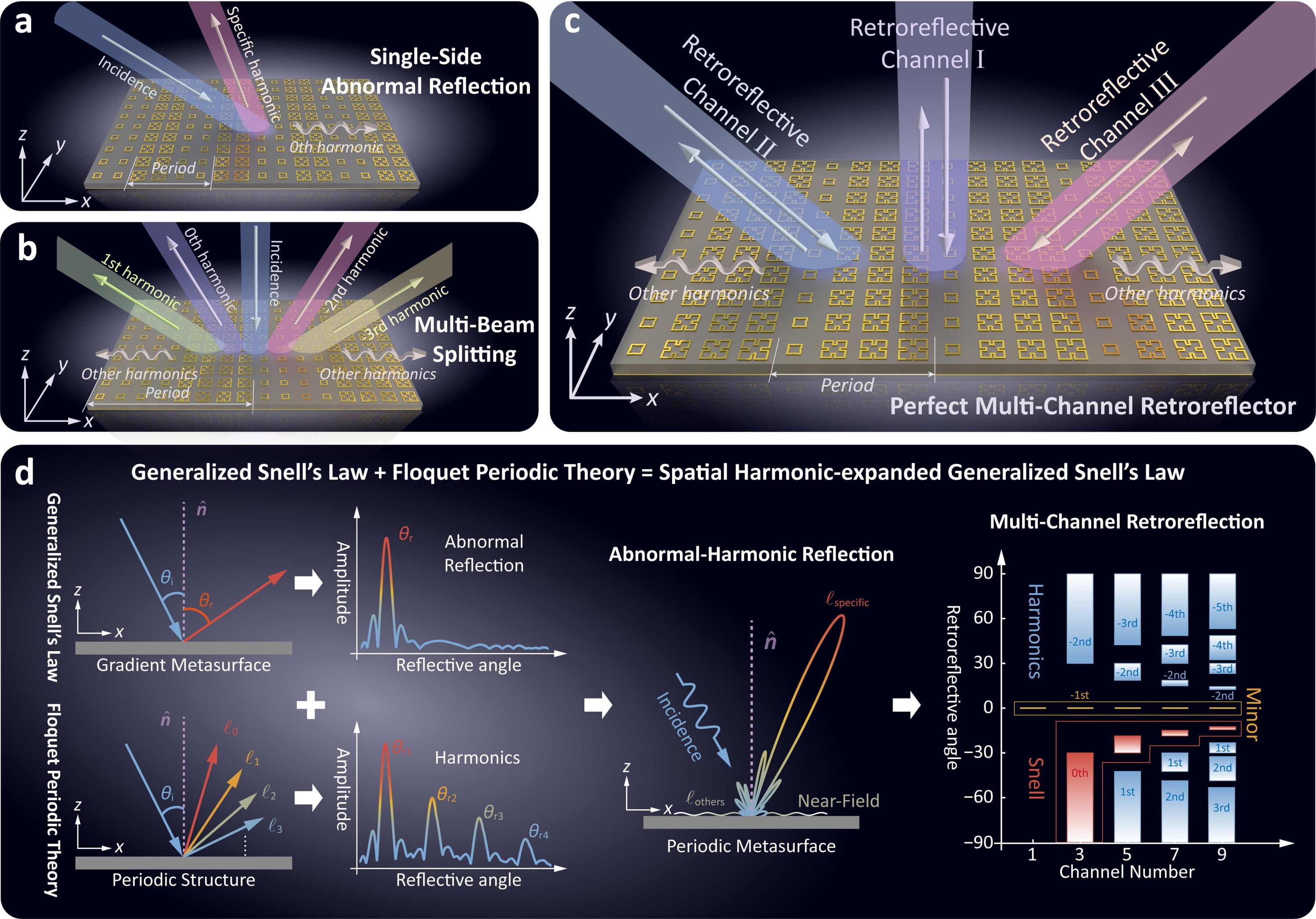

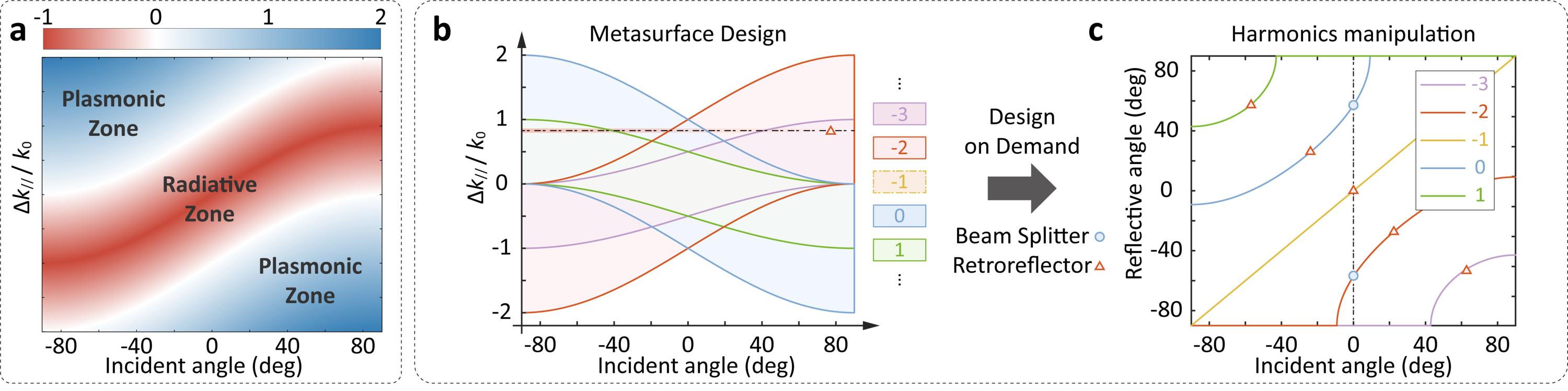

自广义斯涅尔定律(Generalized Snell’s Law, GSL)提出以来,平面超表面利用相位梯度灵活调控波前,在光学与电磁波调控领域取得了显著进展。广义斯涅尔定律善于量化相位梯度对波束基波分量的影响,但难以处理单元间强耦合引发的空间谐波分量,也使超表面常被局限为“单通道”器件,制约了其在宽角域与多通道方面的应用。因此,亟需建立一套能够系统解析相位梯度、超晶胞周期与弗洛奎谐波之间关联的确定性理论,全面释放超表面在全通道操控中的潜力。

近日,北京大学电子学院杜朝海研究员联合浙江大学信息与电子工程学院陈红胜教授,提出将相位梯度控制与弗洛奎周期性统一起来,系统揭示了广义斯涅尔定律中“缺失”的谐波动力学,并通过确定性的弗洛奎驱动的动量补偿(Floquet-Engineered Momentum Compensation)机制选择性激活目标谐波,空间谐波分量由此成为可独立调控的自由度,发展出空间谐波扩展的广义斯涅尔定律(Spatial Harmonic-Expanded Generalized Snell’s Law, SH-GSL)。该定律使得传统的梯度超表面研究从“回避单元间耦合”转向“精确调控单元间强互耦”的新范式。该工作系统揭示了梯度超表面中高阶空间谐波的动力学机制,从而塑造了“全通道超表面”的核心物理要素,为强互耦范式下的超密集波束形成、可重构多通道传感与广义超表面器件设计提供了理论与工程路径。

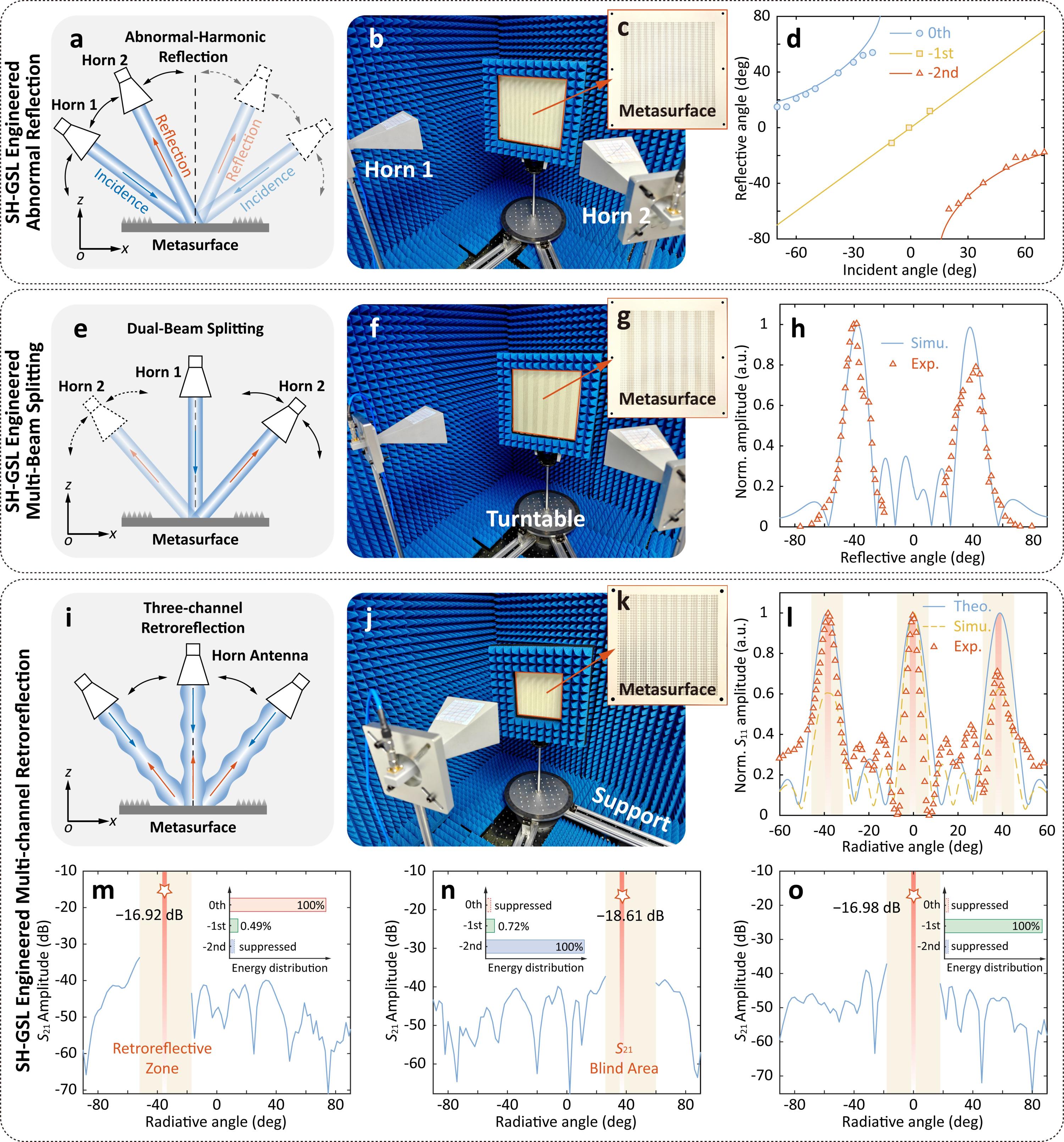

图1:a 空间谐波异常单边反射示意图;b 多波束分裂示意图;c 完美多通道回射示意图;d 基于SH-CSL操控空间谐波传播行为以及实现多通道回射示意图。

团队基于SH-GSL验证了三类功能器件:空间谐波异常单边反射(图1a)——角度偏差小于5°的高精度谐波控制、基于空间谐波的多波束分裂(图1b)——突破传统单通道限制的双波束和四波束分裂、以及效率高达99%的“完美”三通道回射(图1c)。将广义斯涅耳定律与超表面的周期特性(弗洛奎周期定理)结合,各阶空间谐波的传播行为(远场辐射或近场局域)可通过确定性的动量补偿机制加以操控(图1d),进而可实现多通道回射(图1d)。

图2:a Floquet-engineered动量补偿示意图;b 多谐波动量补偿关系;c 特定补偿波矢下的异常反射关系。

这项研究还为解决实际工程问题提供了新思路,为6G通信提供了新方案;通过“谐波分量复用”技术,可在单一超表面平台上实现多通道、高并行的信息处理与传输,极大提升频谱利用率和设备集成度;推动超表面在传感、成像等领域的应用;多通道操控能力使得超表面能够同时处理多种信息,实现更复杂的传感和成像功能;打破“试错式”设计范式。SH-GSL框架提供了一种物理学驱动的设计方法,使研究人员能够根据目标功能反向推导出最优的超表面结构,大幅提升设计效率和性能。

图3:a 单边异常反射测试示意图;b 单边异常反射测试现场图;c 单边异常反射超表面;d 单边异常反射测试结果;e 双波束分裂测试示意图;f 双波束分裂测试现场图;g 双波束分裂超表面;h 双波束分裂测试结果;i 三通道回射测试示意图;j 三通道回射测试现场图;k 三通道回射超表面;l 三通道回射S11测试结果;m-o 三通道回射S21测试结果。

相关研究成果以《广义斯涅尔定律中缺失的谐波动力学:揭示梯度超表面的全通道特性》(“Missing Harmonic Dynamics in Generalized Snell’s Law: Revealing Full-Channel Characteristics of Gradient Metasurfaces”)为题,于2025年9月15日在线发表于《光:科学与应用》(Light: Science & Applications)。

本研究得到了北京市杰出青年科学基金、国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目以及北京大学碳基电子学研究中心、光子传输与通信全国重点实验室的支持。北京大学电子学院博士生张曰义与博士后韩丰远为共同第一作者,北京大学电子学院杜朝海研究员和浙江大学陈红胜教授为共同通讯作者。