不久前,AI 编程领域的明星初创公司 Windsurf 分崩离析的历程,引发国内外科技圈广泛关注。

其中,这家公司的原 CEO 带着核心技术团队投奔 Google,留下近 200 名员工站在原地,去留未定、充满不安。好在几天后,另一家 AI 初创公司 Cognition 出面接手了这支被遗留下来的团队,才让这场突如其来的风暴暂时落下帷幕。但对身处漩涡中心的员工来说,这更像是一场没有多少选择余地的“极限二选一”。

今天,Windsurf 的二号员工 Prem Qu Nair 在社交平台 X 上发文,公开分享了自己的最新去向,也坦诚讲述了这场突变对他的冲击:

我现在加入了 Cognition,继续投入在软件工程未来的发展上。

之前我是 Windsurf 的第二号员工,一直在做 AI 结合编程相关的工作。这方面现在最有意思、最值得期待的地方,就是 Cognition。

其实,我原本可以留在 Google DeepMind,这是收购的一部分安排。出于法律原因,我不方便讲太多细节,但我想对自己的选择坦诚一点。

当时我收到一个“当天就失效”的新 offer,但前提是我必须放弃在 Windsurf 工作三年半多时间里已经拿到的全部股权。最后我只拿到了相当于原本股权价值 1% 的补偿。

我最终决定去 Cognition,算是选了一条完全不同的路。

对一个热爱软件工程的人来说,Cognition 给人的感觉就像回到最初在 Windsurf 创业的那种状态——疯狂写代码、也疯狂享受其中的乐趣。

我很期待接下来能把 Devin 和 Windsurf 的精华结合起来,做出世界上最好的 IDE 和智能编程助手。

回顾这段经历,如今仍让人唏嘘。Windsurf 的被收购之路可谓是一波三折,命运几经转向。从 OpenAI 的高价洽购,到 Google 出手“截胡”,再到 Cognition 最终收留剩余团队,这场收购背后的故事,远比外界看到的复杂得多。

01 第一轮:OpenAI 拟 30 亿美元收购 Windsurf,结果意外告吹

要知道,Windsurf 成立至今,不过四年时间。它是由麻省理工学院毕业生 Varun Mohan 与 Douglas Chen 联合创办,最初名为 Exafunction,专注于 GPU 虚拟化基础设施服务。

到 2022 年,该创始团队判断生成式 AI 是未来发展趋势,公司转型为开发 AI 编程助手工具,并更名为 Codeium,并将其定位为彼时刚发布不久的 GitHub Copilot 免费替代版。

Codeium 在 2022–2023 年间迅猛扩张,到2023 年底已吸引超过70 万开发者及上千个企业客户。同时,他们也完成了多轮融资,其中包括一笔 6500 万美元的 B 轮融资,当时估值约为 5 亿美元。八个月后,Codeium 又完成了由 General Catalyst 领投的 1.5 亿美元 C 轮融资,公司估值达到 12.5 亿美元,在短短三年内跻身“独角兽”行列。

2024 年底,公司再次更名,将面向客户的品牌从 Codeium 改为 Windsurf。这次更名伴随着更宏大的目标:不仅仅做一个插件或助手,而是打造一个完整的“AI 原生”集成开发环境(IDE)。

到了今年,Windsurf 已成为与 Cursor 和 GitHub Copilot 并列的领先独立 AI 编程助手之一。尽管规模小于这两者,但据 TechCrunch 报道称,截至 4 月,Windsurf 的年化经常性收入(ARR)已突破 1 亿美元。

一路看来,Windsurf 可谓顺风顺水,潜力无限。正因如此,其强劲的发展势头也吸引了 OpenAI 的注意。

今年 5 月,据彭博社报道,OpenAI 有意以 30 亿美元收购 Windsurf,增强自身在 AI 编码领域的实力。与此同时,也有消息称,Windsurf 正计划以 30 亿美元开启新一轮融资,换句话说,OpenAI 的收购提议实际上是抢在这轮融资之前出手了。

然而,这笔看似板上钉钉的交易并未如预期推进。两个月过去,收购迟迟没有官宣,OpenAI 悄然退场,取而代之的是 Google 的现身。

有分析指出,OpenAI 之所以选择退出,背后可能是出于对监管风险的考量,以及与微软复杂关系的掣肘。毕竟,微软是 OpenAI 的大金主。

此时若贸然收购一个有可能与微软技术栈竞争、甚至直接“入侵”其生态的顶级 AI IDE 初创公司,带来的不只是尴尬,更可能引发 OpenAI 和微软之间合作的动荡,甚至导致关系破裂。

于是,OpenAI 并未一意孤行,而是策略性地选择了退出。

02 第二轮:Google 出手,24 亿美元只要 Windsurf 的“一部分”

真正引发后续各种争议的是 7 月 Google DeepMind 的正式“接手”——但它并未整体收购 Windsurf,而是以一种颇具争议的方式,仅引入了 Windsurf 的核心团队。

根据协议,Google DeepMind 聘请了 Windsurf 的联合创始人兼 CEO Varun Mohan、联合创始人 Douglas Chen 及部分顶尖研究人员加入团队,但其并未入股 Windsurf,也不掌控公司运营。作为交换,Google 获得了 Windsurf 部分技术的非独占性授权,也就是说,Windsurf 仍可将相关技术授权给其他合作方。

这笔“打包”人才和技术的交易总价约为24 亿美元,其中的大部分都进了股东的口袋。

此举被视为 AI 领域又一例典型的“反向收购”事件,即科技巨头并不直接收购初创公司,而是通过招揽其核心成员、取得技术授权,实现低干预、高整合。这类模式此前也出现在 Google 与 Character.AI CEO Noam Shazeer 的合作中,以及微软招募 Mustafa Suleyman(现为 Microsoft AI CEO)时的布局。

与此同时,Windsurf 宣布原业务负责人 Jeff Wang 出任临时 CEO,继续领导公司服务企业客户的大部分业务。

据悉,Windsurf 当时共有约 250 名员工,其中仅 40 余名研究员和工程师被 Google 挖走,大多数被“抛弃”在原公司,继续运营 AI 编程工具产品。

显然,Windsurf 的联合创始人兼 CEO Varun Mohan、联合创始人 Douglas Chen 的离开无疑为 Windsurf 的未来带来了很多不确定性。参考行业内类似先例,不乏初创公司在失去创始团队后迅速失去原有优势的案例:例如 Scale AI 在与 Meta 合作后遭遇客户流失,Inflection 更是在核心人员转投微软后转型为企业服务平台。

而此时的 Windsurf,从原来的一帆风顺,站在命运的十字路口。

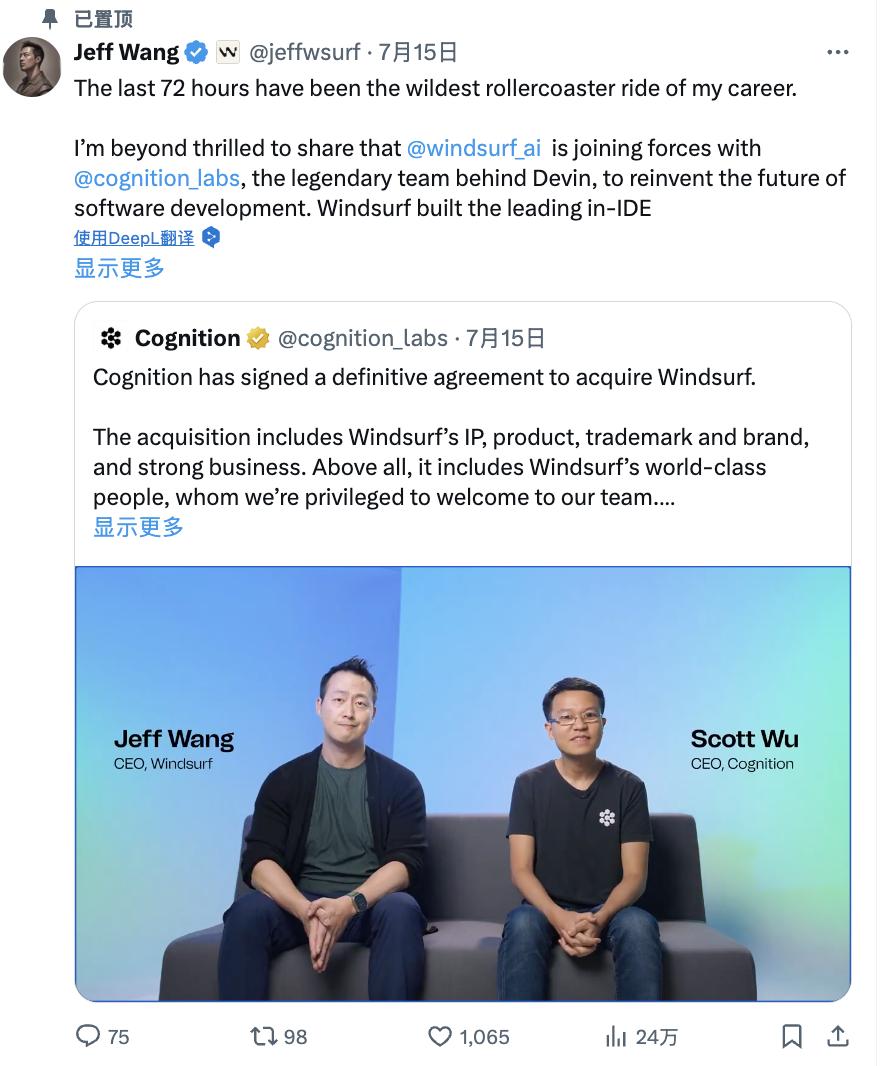

03 第三轮:AI 初创公司 Cognition 48 小时火速接手,至此 Windsurf 一分为二

时下,我们已然知晓 AI 初创公司 Cognition 后来在短短 48 小时内迅速接手 Windsurf 剩下的全部员工。

Cognition 的收购条款并未公开,但据 Business Insider 报道,这一报价显然远低于 OpenAI 最初提出的 30 亿美元。据三位知情人士透露,市值仅约 40 亿美元的 Cognition,本次交易支付的是约 3 亿美元的股票。

尽管如此,这笔“背水一战”式的交易,对 Windsurf 员工来说,已经远比 Google 收购后大家所担心的结果要好得多。

Windsurf 的新任 CEO Jeff Wang 在 X 上事后发文回顾称:“当我们在全员大会上宣布这项交易时,员工们报以长时间掌声,我自己也差点落泪。”

其写道:

委婉地说,Windsurf 上一周的经历可谓疯狂。外界传闻和报道铺天盖地,所以我想亲自来还原一下事情的真实经过。

在开始之前,我想先说一句:Varun 和 Douglas 是非常优秀的创始人,这家公司对他们意义重大,也必须承认,这整件事对他们来说一定也很艰难。

一周前的周五,我走进办公室,准备参加全员大会。那时我们大约 250 名员工都以为马上就会宣布被 OpenAI 收购的消息。但实际上,我已经知道真正将要发生的事情,并提前告诉了新任总裁 Graham 和新任 CTO Kevin。你可以想象,当团队得知真相时,震惊有多大。

我当时的职责,是向大家解释公司接下来的发展路径。在我看来,我们有几个选择:可以尝试继续融资(确实有风投愿意投资),可以尝试出售公司(我们收到了多方兴趣),可以选择清算(尽管这还涉及一些债务处理),或者也可以选择继续运营下去。尽管我们失去了一些优秀成员,士气受到打击,但我们的知识产权、产品、人才,包括一流的 GTM(市场进入)体系仍然在——公司的核心资产依旧存在。

但当时的气氛非常低落。有人对财务回报不满,有人对同事离职感到伤心,还有人担忧未来。现场甚至有人落泪,Q&A 环节的气氛也可以理解地变得有些敌对。在焦虑情绪中,有人问我们能否马上把账上的现金分掉,但我们还需要资金来支付账单、保障产品对客户的正常运转。

在努力安抚团队情绪之后,那天晚上,Graham 和我开始不停打电话,试图梳理出所有可行的方案。

就在这时,完全出乎意料,我们收到了 Scott 和 Russell 的短信和邮件,内容很简单:“聊聊?”那时正好是上周五下午 5:30 左右。

我立刻给 Graham 打电话,说我觉得这个组合很有意义。Cognition 一直是我们员工最尊敬的团队。他们在工程上投入很重,但在 GTM 和市场营销方面明显投入不足——而这恰好是我们团队的强项。与此同时,我们现在正缺乏一个核心工程团队,而 Cognition 拥有的 AI 工程人才无疑是业内最顶尖的。

更妙的是产品逻辑上的互补:Devin 适合构建前台的同步智能体,而我们需要的是后台的异步智能体。这两个团队和产品结合后,有望打造一个无与伦比的端到端平台。

我们一开始就非常认真对待和 Cognition 的接洽,直接进入谈判流程。Scott 和他的团队行动迅速。在外界还沉浸于各种 meme 和评论的时候,从周五到周一,Scott 和 Russell 一直待在我们办公室,几乎没日没夜地推进交易进程。周六,我把 Kevin 带到了办公室。那时我们还在和企业工程师逐一一对一沟通,希望他们留下,同时也在尽可能搜集更多信息以评估 Cognition,并评估其他潜在的合作方。

周六期间,我们仍不断收到其他潜在收购方的主动接洽,其中一家公司甚至是我们长期以来都非常敬仰的对象。但就在这时,Scott 已经拿着纸质协议坐在我们的会议室里,递给我一支笔。我们已经决定,没有任何合作方能比 Cognition 更合适了,哪怕还有其他很优秀的公司表示兴趣。我们迅速请律师审查了意向书(LOI),并在当天签署了协议——距离 Scott 的首次联络还不到 24 小时。

周六整天我们都在了解彼此的业务,而当周日清晨阳光洒进办公室,我们开始为最终敲定交易做准备。Windsurf 经历了太多波折,所以我和 Scott 都希望这一次的转变,必须是真正意义上的“落地”。

我们在整个过程中还特别达成了一项共识——也是让我确信 Scott 是正确合作伙伴的重要原因之一:必须妥善安置 Windsurf 的所有员工。是他们的努力和才华,把我们带到了今天这一步。他们理应得到回报,而且要比其他任何方案都更好的回报。于是,这就促成了本次交易中的一个关键部分:让每位员工都能获得分红,取消所有期权归属的 cliff 条款,加速所有 Windsurf 股权的归属流程。

周日,大批来自双方的律师涌入办公室,在 Scott 和 Russell 的要求下,要在 24 小时内完成最终交易。他们全天候待命,我们整整一个周末几乎都吃住在办公室,有的甚至是趁谈判间隙趴在桌子上打个盹。整个周日,我们的团队和律师彻夜赶工,处理交易的最后细节。周一早晨,我们再次逐条确认协议内容,获得董事会批准,交易文件也准备完毕。有位律师说,这是他们见过完成得最快的一笔交易之一。

周一上午 9:30,我们正式签署了 Cognition 收购 Windsurf 的最终协议。Scott 也事先通知了 Cognition 员工,我们这边则安排了上午 10 点的全员大会。经历了周五那场创伤性的宣布之后,Scott 和 Russell 希望我们能用好消息开启周一,而我们也希望这次能更好地处理员工情绪。事实上,Russell 前一晚还连夜飞过来,居然还真在最后一刻赶到了我们奥斯汀办公室。

周一的全员会仍在和周五相同的会议室举行,但这一次,Scott 站在我身旁。那一刻有些恍惚,但有几个瞬间我永远不会忘记:我告诉大家我们为他们谈下了什么福利:“我们决定给你们一整年的归属权……哦,还有第 2 年、第 3 年和第 4 年的!”还有 Scott 那句:“创始人要与船共存亡。” 员工们报以长时间的掌声,我自己也差点忍不住落泪。

接下来就是真正的工作了。我们正式成为一家新公司,虽然仍以两个实体运营,但内外部还有很多工作要做。我们要在团队建设和产品打磨上继续努力,去实现共同的雄心。过去这一周经历了大起大落,现在,故事已经讲完,我们也准备好翻开新的一章。我们会重新低头专注,把未来的 AI 一起建设出来。

至此,Windsurf 一分为二,走向不同命运。不过就此次事件,不少质疑声将矛头指向了原 CEO Varun Mohan 等创始人。

Windsurf 的竞争对手、Replit CEO Amjad Masad 公开表示:“这打破了硅谷的社会契约。这对初创公司员工是个坏消息——他们会越来越不愿意加入创业团队。如果最后的结局是被这样对待,那拼命工作还有什么意义?”

尽管如此,也有业内人士为 Windsurf 创始团队辩护。Y Combinator CEO Garry Tan 表示:“Varun 和他的团队确实做出了非常出色的产品。据我了解,公司每一位初创工程师(超过 40 人)都拿到了七位数的收益。而其余近 200 名员工中,大部分属于销售和运营岗,仅有约 15 人加入时间不足一年。公司账面也还留有大量现金——如果当时选择清算,理论上所有人都可以获得公允的分红。”

他补充道:“在时间有限、条件复杂的情况下,Varun 做到了保障投资人 23 亿美元的回报以及员工已归属的股权。他和团队不该因此被指责。从长远来看,这次出售的决定可能是正确的。网上的情绪很容易被煽动,但就整个事件全貌来看,我觉得大家应该适可而止。”

不过,不少投资人对这样的说法并不买账。他们认为,创始人理应与公司共进退。“在硅谷,有一条不成文的契约:创始人必须与公司共存亡。”

传奇风险投资人 Vinod Khosla 转发并认同了这一观点,他评论道:“Windsurf 是反面教材。创始人抛下团队,连收益都不肯共享。我绝不会再和这样的人合作。”

现在,Prem Qu Nair 选择亲自站出来,公开了 Windsurf 被 Google 部分收购后的财务安排——这在一向讳莫如深的创业圈里相当少见。他的这番爆料,不只是还原了交易背后的真相,也让人们再次看清了初创公司在股权分配、收购流程和员工回报之间那些越来越紧绷的现实矛盾。

有网友评论道,“想象一下,你加入了儿时好友的创业公司,拼了好几年,最后却被迫放弃自己的那部分权益。而你的朋友和风投拿走了 20 亿美元。我很敬佩你,Prem。你能站出来,回到你亲手创立的公司,揭开这起科技史上最可耻的交易之一。”

面对 Prem Qu Nair 的回归,现任 Windsurf CEO Jeff Wang 简短地回应:“欢迎回归”。

参考:

https://x.com/premqnair/status/1948420769945682413

https://x.com/apartovi/status/1948444826674102732

https://news.ycombinator.com/item?id=44673296

https://techcrunch.com/2025/07/11/windsurfs-ceo-goes-to-google-openais-acquisition-falls-apart