1.清华团队新发现:AI大模型看“块头”更要看“密度”;

2.上海交大郭益平课题组在多模态柔性传感领域取得新进展;

3.北理工团队在超构透镜和单像素成像研究方面取得重要进展;

4.中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队发现石墨烯中载流子浓度的尺寸依赖效应

1.清华团队新发现:AI大模型看“块头”更要看“密度”

近年来,AI的发展遵循着一个简单直接的规则——模型越大、能力越强。这个被称为“规模法则”的路径,催生了今天我们看到的各种强大的AI大模型。但同时,随着模型参数量的增大,模型训练的成本、使用的成本也随之飙升,一定程度上制约了大模型的产业应用进程。

清华大学的一项最新研究成果——大模型“密度法则”20日在国际期刊《自然·机器智能》上作为封面文章发表,为AI发展指出了一个新方向:AI大模型变强,不应只靠“体型”,更要靠“密度”。

图为刊载清华成果的《自然·机器智能》封面图

“过去,我们往往关心一个AI模型的‘块头’有多大,即参数量有多大,其实我们更应该关心模型的‘能力密度’,即每个单位的参数能展现出的智能水平。”论文第一作者、清华大学计算机科学与技术系助理研究员肖朝军说,“这就好比评价一个武林高手,不是看他块头有多大,而是看他一招一式里蕴含了多少功力。”

研究人员表示,实现这样的“能力密度”,不能靠“模型压缩”。研究发现,强行压缩一个大模型,就像是把一本厚厚的字典强行塞进小本子里,很多内容会丢失,导致“智力”下降,因此需要采用更先进的“数据+算力+算法”体系,才能培养出“高密度”的精干小模型。

通过研究过去几年发布的51个开源大模型,研究人员发现:AI大模型的“能力密度”正以指数级速度增长,大约每3.5个月就翻一倍。

这意味着什么?打个比方,如果今天我们需要一个体育馆大小的“大脑”才能完成某项复杂任务,那么约3个半月后,我们只需要一个客厅大小的“大脑”就够了;再过3个半月,这个“大脑”可能只需要一个背包大小。

图为清华大学与面壁智能开发的“高密度”端侧模型应用于机器人。

据了解,目前,清华大学已与AI企业面壁智能的团队合作推出了系列“高密度”模型,已应用于手机、汽车、智能家居等生活领域。

“AI模型不是越大越好,‘精炼’‘高效’是其未来发展的方向。”肖朝军说,强大的AI大模型在未来将会更广泛地在手机、电脑、汽车等终端上运行。当芯片的计算能力和AI的智能密度这两条快车道交汇时,“端侧智能”的时代或将来临。届时,个人设备有望拥有前所未有的智能,不仅反应更快,还能更好地保护个人隐私。

(文章来源:新华网)

2.上海交大郭益平课题组在多模态柔性传感领域取得新进展

近日,上海交通大学材料科学与工程学院金属基复合材料全国重点实验室郭益平教授课题组在柔性压电传感领域再获重要进展。其最新研究成果以 “Auxetic-Assisted Decoupling Strategy for High-Sensitivity Multimodal Sensing of Temperature and Strain” 为题,正式发表于国际著名材料期刊《Advanced Functional Materials》。

本项研究创新提出基于“旋转-方块”负泊松比结构的应变–温度双参量解耦策略,实现了在强热-力耦合环境下的高精度多模态感知,突破了传统传感器在多物理场耦合下易产生信号干扰的技术瓶颈。研究成果展现出在复杂、多参量工况中稳定运行的卓越性能,为未来新一代智能化、环境自适应传感系统的发展提供了重要技术支撑。

随着新能源汽车、可穿戴设备和大型储能电站的快速发展,锂离子电池的安全监测成为亟待解决的关键问题。电池在工作过程中会经历显著的热–力耦合变化,如热量堆积、气体析出引起的鼓胀、电极结构形变等,这些早期迹象往往预示着潜在的热失控风险。因此,需要一种能够同步监测温度与形变的多模态传感技术,实现电池健康状态的实时评估。然而,现有柔性传感器在双参量检测中普遍存在信号串扰,并在高温环境下易失效。为实现有效解耦,目前不少方案依赖复杂的电路补偿或机器学习算法,但随之带来能耗高、硬件体积大等问题,难以满足电池系统对长期稳定性和低功耗的严格要求。

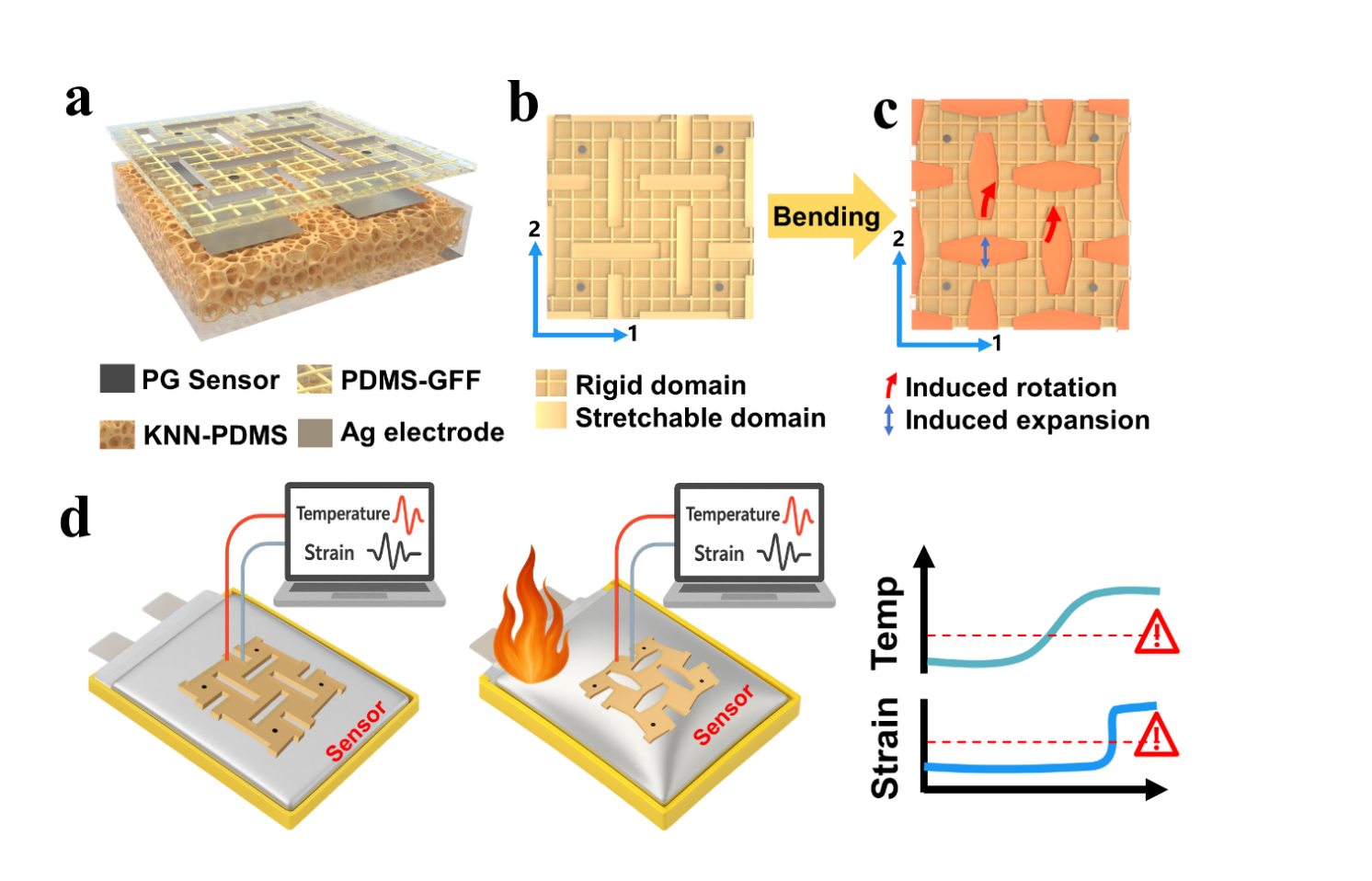

本研究提出了一种基于模量异质“旋转-方块”负泊松比结构的创新解耦策略,实现了温度与应变传感单元在器件层面的垂直隔离,从源头上几乎完全消除了热–力信号的串扰。该结构在拉伸时,其刚性单元会发生旋转,从而使温度敏感模块免受形变影响;而柔性单元则产生全向扩张,显著增强钾钠铌酸盐(KNN)无铅压电层的面内应变,有效补偿其固有 d31 系数较低的缺陷。得益于这一结构设计,温度传感单元在 25–130 °C 范围内均保持高度稳定与完全独立的响应,温度分辨率可达 0.1 °C。同时,首次开发的 KNN 架构压电单元可实现 100% 拉伸,并能在无热干扰的情况下识别微至 5 μm 的表面鼓包。当应用于软包锂电池时,该传感阵列可同时监测过热与胀气起鼓等失效迹象,为复杂环境下的结构健康监测提供了一种紧凑而可靠的双参量感知解决方案。

图 1 多模态传感器的结构设计与应用(a)器件结构示意图。(b)拉伸前器件状态俯视结构示意图;(c)拉伸后器件状态俯视结构示意图。(d)该多模态器件可应用于软包电池的安全监测。

论文第一作者为上海交通大学材料科学与工程学院2021级直博生殷淏,上海交通大学材料科学与工程学院郭益平教授为论文的通讯作者。该项工作得到了国家重点研发计划(No.2022YFA1205300 and No.2022YFA1205304)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202525166、

(来源:上海交通大学)

3.北理工团队在超构透镜和单像素成像研究方面取得重要进展

近日,北京理工大学物理学院量子技术研究中心姚旭日、赵清团队在紧凑型单像素成像领域取得重要进展。该团队创新性地利用超构透镜,成功实现了单光子级别的显微单像素成像。相关成果以“Miniaturized Single-Photon Level Computational Complex Field Imaging System via Meta-Optics”为题发表于《Advanced Optical Materials》(Adv. Optical Mater. 2025, Volume 13, Issue 32),并被选为期刊封面文章。

该研究工作得到了北京理工大学青年学者研究基金和德国Helmholtz Association (Solar Technology Acceleration Platform)等项目的大力支持。北京理工大学为本工作的第一完成单位,合作单位包括昆明物理研究所和德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)。论文第一作者为北京理工大学物理学院与昆明物理研究所联合培养博士研究生王煜昊。通讯作者为北京理工大学姚旭日副教授、赵清教授,以及德国卡尔斯鲁厄理工学院金琦浩博士与Uli Lemmer教授。 北京理工大学博士研究生邵崇武、李世剑博士后,卡尔斯鲁厄理工学院张乔爽博士、Judith K. Hohmann博士、Alban Muslija工程师,以及中科院微电子所李志刚博士在超构透镜制备和成像算法方面做出了重要贡献。

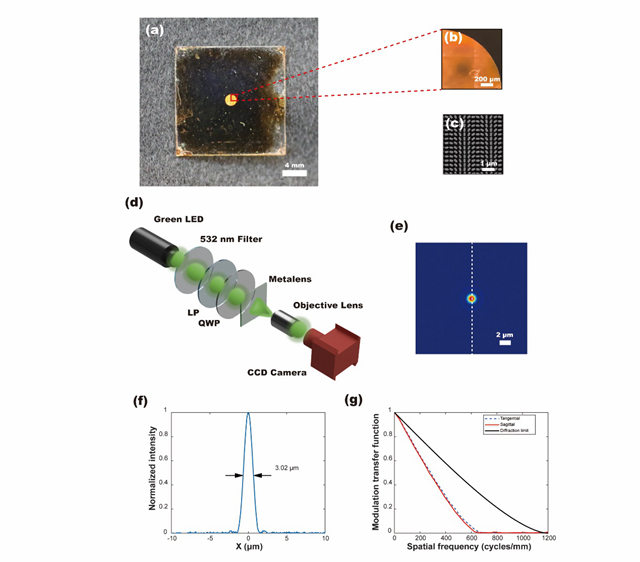

超构透镜是一种基于亚波长微纳结构设计的光学器件,能够对光场的振幅、相位和偏振等参数进行灵活而精确的调控。相比传统光学元件,超构透镜具有重量轻、厚度薄、易于集成等显著优势,已成为光学领域的研究热点。尽管其应用已被广泛探索,但将其与单像素成像技术结合、构建紧凑型低光照成像系统的研究仍有待深入。

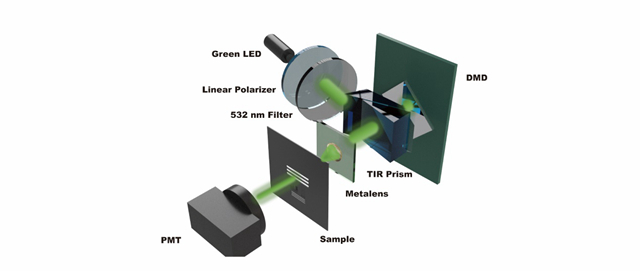

该研究提出并实现了一种基于超构透镜的紧凑型单像素显微成像系统,该系统将超构透镜和主动照明单像素成像进行高效集成。相比于传统的显微成像系统和其它单像素显微成像系统,该系统从DMD到PMT的距离尺寸大约为4厘米。

图1. 制备的超构透镜和表征结果

图2. 基于超构透镜的紧凑型显微成像系统

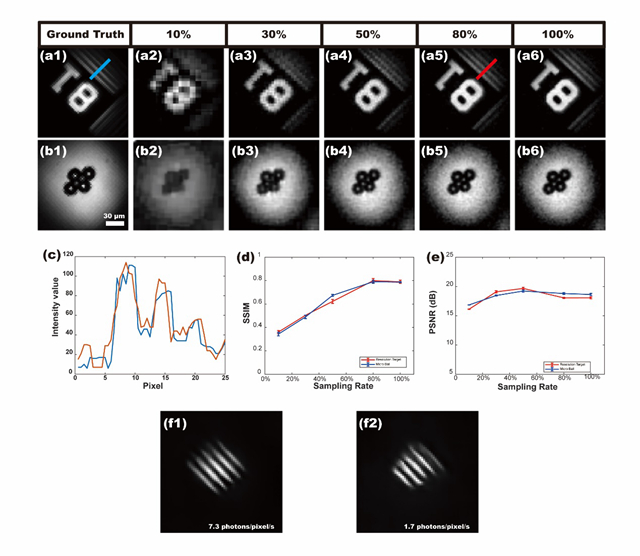

通过超构透镜高分辨率结构投影,以及单像素成像在低光条件下的鲁棒性,该系统成功重建最小尺寸为12微米的目标图像,其结构相似度(SSIM)为0.7993,峰值信噪比(PSNR)为18.05eB。尤为突出的是,该系统在极微弱光照(1.7光子/像素/秒)的单光子级别条件下,成功重建了17.5微米的目标图像。

图3. 低光照下微小目标图像重建

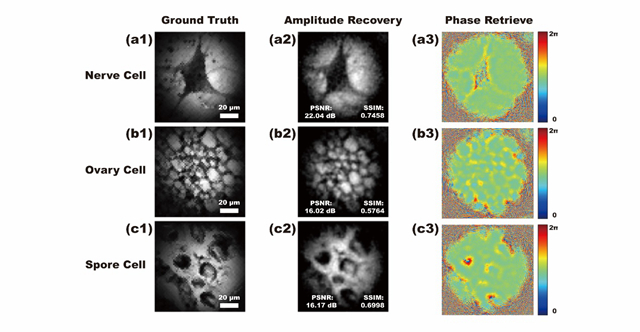

此外,该系统除了高质量重建生物样本的振幅图像外,还对相关样本的相位图像进行重建,使得该系统具有对复杂光场成像的功能。

图4. 细胞振幅和相位图像重建

该研究工作展示了一个高度紧凑且具备单光子灵敏度的显微成像平台,在活细胞低光照成像以及未来便携式显微成像设备开发等领域展现出巨大的应用潜力。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adom.202501310

(来源:北京理工大学)

4.中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队发现石墨烯中载流子浓度的尺寸依赖效应

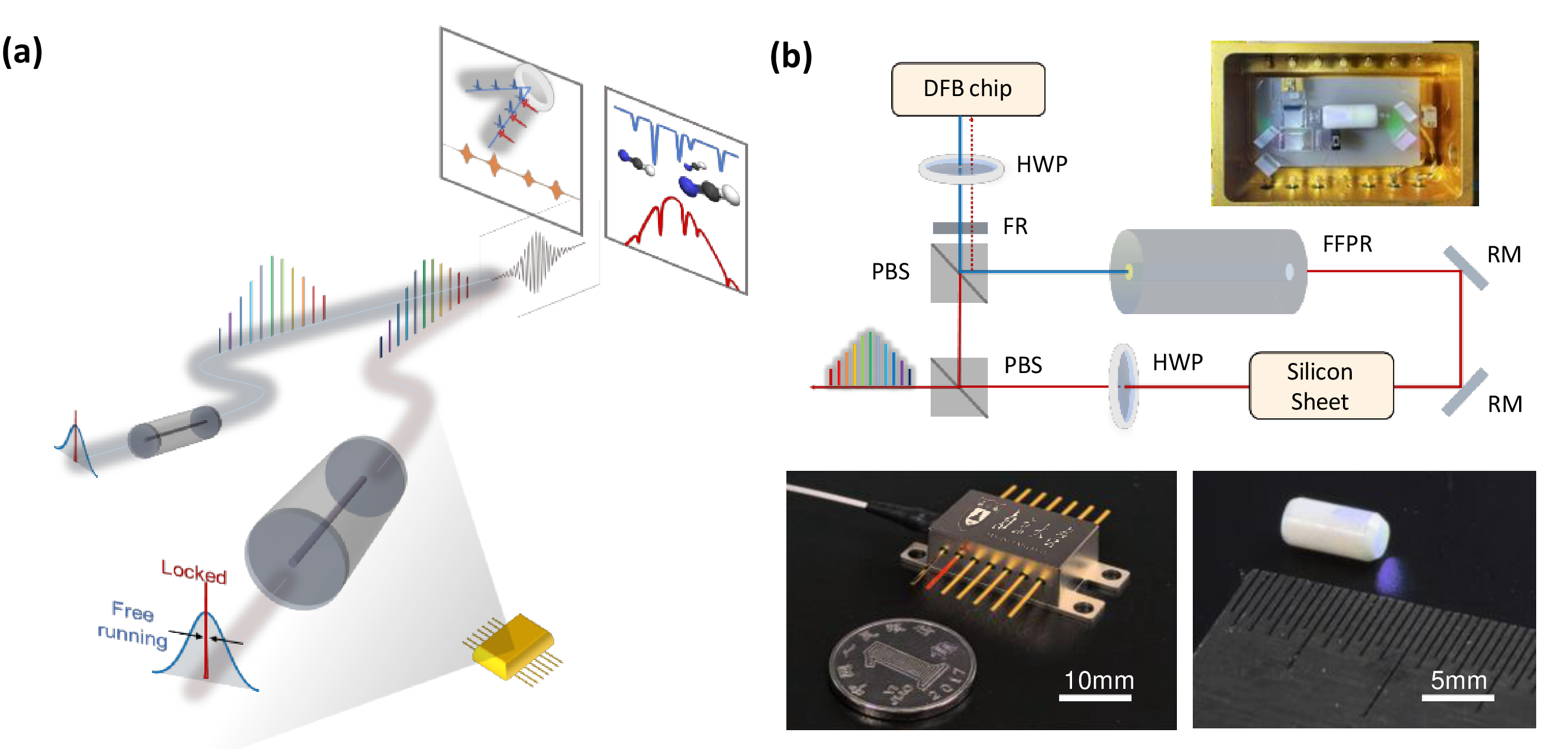

双光梳可以用于高精度的测距和光谱学测量。传统双光梳多采用光纤光频梳作为光源,尺寸体积都很大。基于克尔效应的微腔光频梳近年来获得了广泛研究,在高精度距离测量和光谱测量中都有重大的应用价值。过去研究中微腔光梳多采用光纤激光泵浦,需要复杂的频率扫描和锁定实现单孤子光梳,难以投入实用。针对这一困难,科研团队成功研制出一种硬币大小、蝶形封装的紧凑型克尔频率梳器件。其核心创新在于采用自注入锁定技术,将分布式反馈激光器与一个高品质因数、大模场面积的光纤法布里-珀罗谐振腔集成。这种设计无需复杂的外部主动反馈控制系统,即可实现超低相位噪声和长期频率稳定度。

图. 紧凑型低噪声微腔光频梳器件架构及其双光梳应用。(a)用于高精度测量的低噪声双微腔光频梳系统概览。两个独立器件分别产生探测光梳和参考光梳,通过高度相干的双光梳外差技术实现精密测距与光谱测量。光纤法布里-珀罗谐振腔(FFPR)既作为自注入锁定所需的高Q值谐振腔,又是产生克尔光学频率梳的主要介质。(b)分布式反馈激光器(DFB)输出的光进入高Q值FFPR后,通过自注入锁定,DFB激光器可被稳定并锁定在谐振频率上,从而产生克尔光频梳。插图为内部设计示意图,左下角图片展示了采用蝶形封装的紧凑型FFPR器件,整体尺寸为20毫米×12毫米×9毫米,其中FFPR长度为0.5厘米(右下角),其两端镀有反射率大于99.99%的布拉格反射镜。

该器件表现出色,相位噪声低至-132 dBc/Hz @10 kHz,接近量子噪声极限。在完全自由运行(无主动锁模)状态下,其重频的阿伦偏差达到2.69×10⁻¹¹@0.02s,单孤子状态的开启成功概率接近100%,具备真正的“一键式启动”操作能力。

研究人员将两个这样的微梳单元构成自由运行的双梳系统,并成功应用于以下两个高精度场景,一是测距:在51.59 MHz的采集速率下,单次测量的距离精度达到约1.61微米;二是光谱学:对H¹³CN气体进行测量,吸收光谱的标准偏差仅为0.998%,与HITRAN数据库高度吻合。

该工作突破了片上克尔微梳的噪声限制,为实现高性能、高集成度、可实际部署的频率梳系统树立了新范式。它极大地简化了双梳技术的系统复杂性,为精密测量、通信和遥感等领域从实验室走向实际应用铺平了道路。

该工作由南京大学祝世宁院士团队的谢臻达教授、姜校顺教授、金飚兵教授和中国科学院苏州纳米所梁伟研究员团队共同完成,成果以 Compact low-noise dual microcombs for high-precision ranging and spectroscopy applications为题,发表于Optica。

论文链接:https://doi.org/10.1364/OPTICA.565936

(来源:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所)