1、北京大学电子学院两项成果荣获2024年度北京市科学技术奖

2、中科院研究光电转换效率超27% 钙钛矿太阳能电池研制成功

3、中国科学院研究实现二维半导体晶圆的直接键合

4、中国科学院三维有机无机杂化半导体激子特性研究取得进展

5、中国科学院超快光场调控拍赫兹光电流研究取得进展

1、北京大学电子学院两项成果荣获2024年度北京市科学技术奖

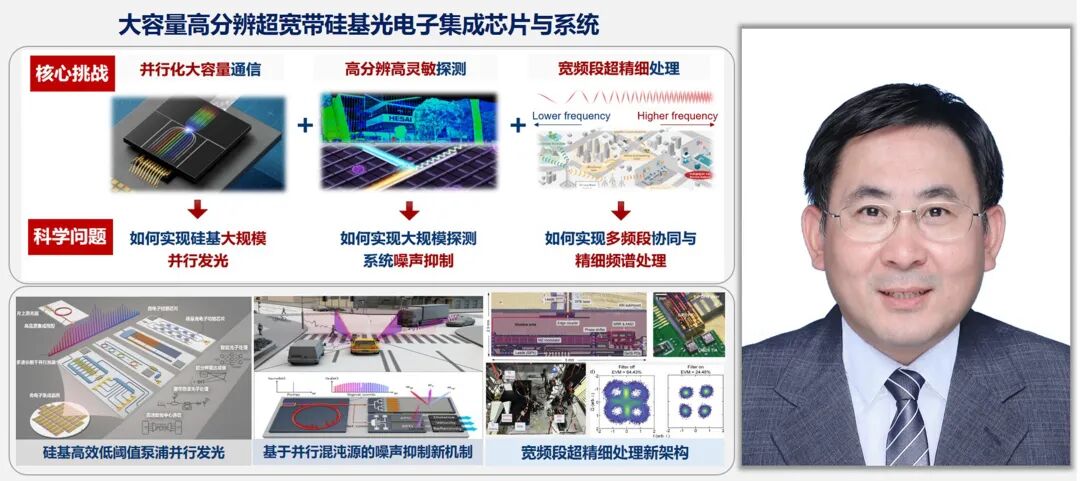

2025年11月7日上午,2024年度北京市科学技术奖励大会在北京会议中心召开。北京大学电子学院王兴军教授团队的项目“大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统”荣获北京市自然科学一等奖。电子学院魏贤龙长聘副教授团队的成果“原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究”荣获北京市自然科学二等奖。

获奖项目:大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统

第一完成人:王兴军

硅基光电子集成芯片凭借低成本、高集成度及CMOS工艺兼容性优势,成为光电子领域的研究热点。然而,大容量通信、高灵敏探测和宽频段精细处理等核心技术的瓶颈制约了其进一步发展。为此,研究团队围绕上述关键科学问题展开攻关,取得系列突破性进展,主要创新成果包括:

在大容量通信方面,采用铝镓砷异质键合硅基技术,将硅基集成光梳的泵浦阈值降低至毫瓦级,实现硅基高效低阈值并行发光,实现片上2Tbps的大容量信息传输。在高灵敏探测方面,提出基于并行混沌光源的噪声抑制新机制,显著降低激光雷达系统的串扰,实现毫米级精度的耐干扰探测,推动自动驾驶、遥感等领域发展。在宽频段处理方向,提出微波-光波融合架构,研制出光电全集成微波光子处理系统,攻克多频段协同与精细频谱调控难题,为6G通信和雷达系统提供关键技术支撑。

相关成果发表在Nature、Nature Photonics等期刊,获得了多项专利,推动了硅基光电子集成技术的产业化应用。研究成果入选中国十大科技创新奖、信息通信领域十大科技进展、中国光学十大进展、中国光学十大社会影响力事件、中国芯片十大进展等多项荣誉,为我国在光电子集成芯片领域的自主创新与产业化发展奠定坚实基础。

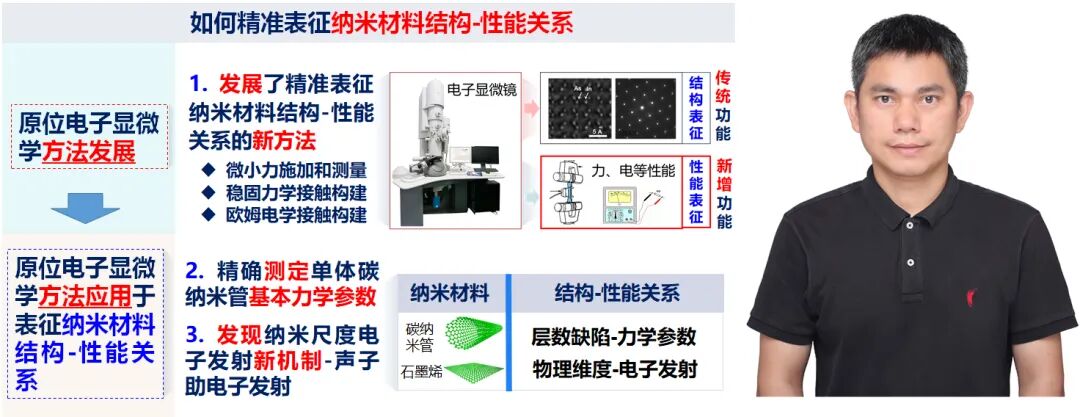

获奖项目:原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究

第一完成人:魏贤龙

材料制备、结构、性质、效能四者之间的构效关系是材料科学的核心问题,其中结构与性能关系是关键。如何精准表征纳米材料的结构-性能关系是低维纳米材料研究的一个关键问题。传统表征材料结构-性能关系的方法一般基于不同的样品、不同的设备分别表征结构和性能,其前提是不同样品在不同设备环境下结构和性能相同。但是,纳米材料性能对结构、环境敏感,且不同个体之间结构和性能经常不同,不具备上述前提,因此传统方法难以精准表征纳米材料的结构-性能关系。为此,本项目发展了一系列原位电子显微学方法,解决了如何在电子显微镜中精确表征单体纳米材料的力学、电学等物理性能的问题,实现了在同一设备环境下、针对同一单体纳米材料、同时表征结构和性能,提供了精准表征纳米材料结构-性能关系的新方法。应用上述方法进一步揭示了碳纳米管、石墨烯等重要纳米材料的结构-性能关系,包括:精确测定了单体碳纳米管的多个基本力学参数,建立了力学参数与结构的关系;在低维碳纳米材料中发现了声子助电子发射新机制,建立了物理维度与热电子发射的关系等。研究成果为相关纳米材料在纳米电子器件等领域的应用提供了重要结构-性能关系的支撑。共发表SCI论文80余篇,5 篇代表作共被SCI 他引600余次,2篇博士学位论文被评为全国优秀博士学位论文。

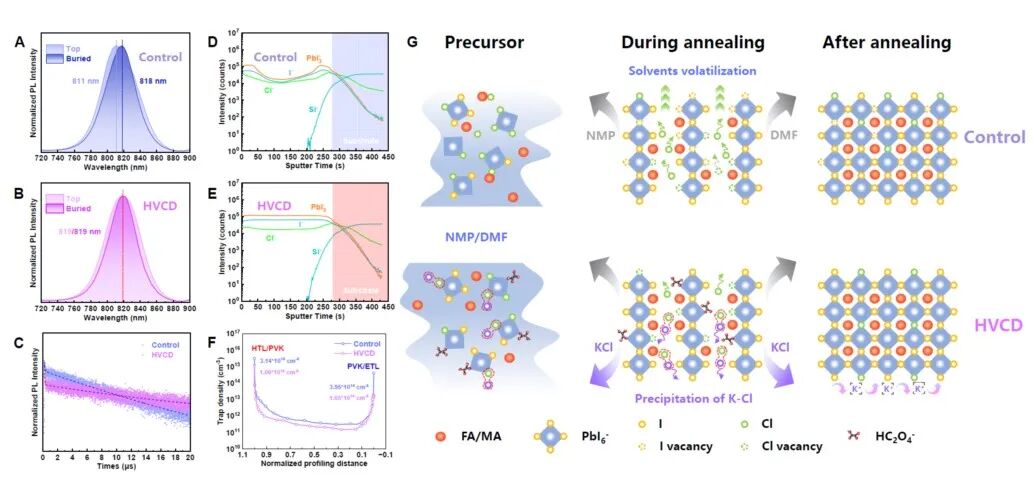

2、中科院研究光电转换效率超27% 钙钛矿太阳能电池研制成功

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的科研团队研制出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。器件在1个标准太阳光和最大功率输出点条件下持续运行1529小时后,仍可保持初始效率的86.3%。此外,器件在1个标准太阳光与85℃光热耦合加速老化条件下,持续运行1000小时后仍能维持初始效率的82.8%。

据了解,钙钛矿太阳能电池因其易于低成本印刷制备且具有高光电转换效率的优势,被视为新一代太阳能电池的典型代表,发展前景广阔。经过十六年的快速发展,其光电转换效率已从最初的3.8%提升至超过26%,逼近单晶硅太阳能电池的水平,但与理论极限效率仍存在一定差距。实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量的钙钛矿半导体薄膜。

科研团队通过在钙钛矿薄膜生长中引入碱金属草酸盐,利用解离出的钾离子与氯离子之间的强结合作用,有效束缚氯元素的垂直无序迁移,使其在钙钛矿材料中均匀分布。基于这一方法,研究团队成功制备出载流子寿命高达20微秒,界面缺陷态密度低至1013每立方厘米的钙钛矿半导体薄膜。

该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

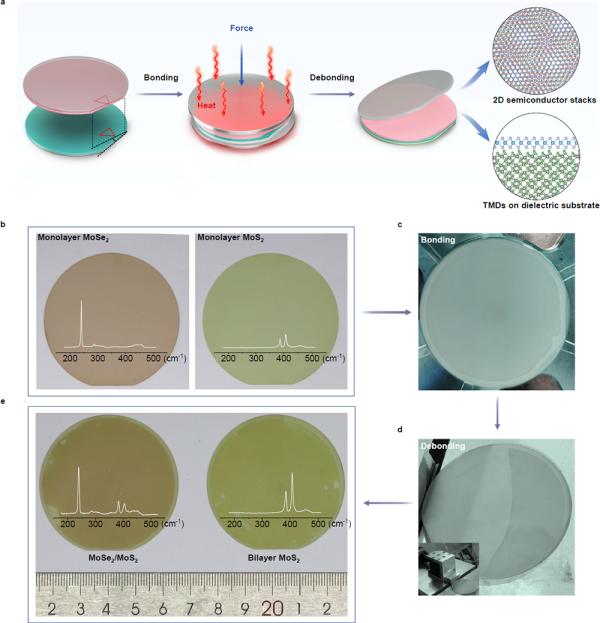

3、中国科学院研究实现二维半导体晶圆的直接键合

二维半导体被视为未来集成电路的关键沟道材料。然而,具有可控层数和转角的高质量、晶圆级二维半导体堆叠结构的制备却颇具挑战性。

近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心张广宇研究团队等,开发出直接晶圆键合及解键合方法,制备出高质量、晶圆级二维半导体叠层。该方法可在真空或手套箱中进行,无需转移介质,可实现超洁净表面/界面和晶圆级均匀的转角。从蓝宝石表面外延的单层二硫化钼和二硒化钼等晶圆级二维半导体出发,该方法可制造多种同质和异质叠层晶圆。原子力显微镜、扫描透射电子显微镜、拉曼光谱、X 射线衍射、低能电子衍射和二次谐波等表征结果显示,所制备的二维半导体叠层具有高质量、超洁净表面/界面以及晶圆级均匀的层间转角。

除进行二维半导体叠层制备,直接键合-解键合方法还可以实现各种单层二维半导体从蓝宝石衬底到高κ介质衬底的直接转移,并能够保留其本征电学性能。与常规湿法转移样品相比,键合-解键合转移的样品具有洁净的界面,使制备的场效应器件具有更高的迁移率、更大的开态电流和更小的阈值电压涨落,展示出直接键合方法的优越性。

直接键合-解键合技术与主流半导体制造工艺完全兼容,解决了本征二维半导体的叠层和转移难题,有望加速二维半导体从实验室到产业化的进程。

相关研究成果发表在《自然·电子学》(Nature Electronics)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后创新人才支持计划、中国科学院战略性先导科技专项等的支持。

直接键合-解键合实现晶圆级二维材料的转移

4、中国科学院三维有机无机杂化半导体激子特性研究取得进展

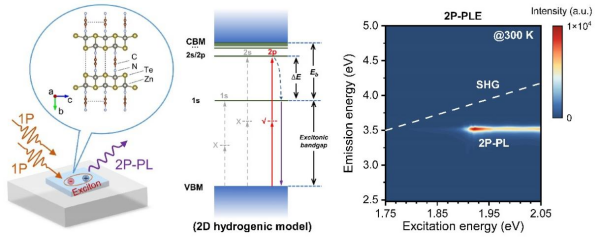

激子是半导体中最基本的准粒子之一,是发展高效率光电器件和量子技术的核心。在传统三维半导体中,激子束缚能通常较弱,极大地限制了其在室温激子器件及量子科技应用中的发展。β-ZnTe(en)0.5是一种长程有序且稳定的三维有机—无机杂化半导体,该材料可能具有巨大的激子束缚能。

最近,中国科学院半导体研究所研究员谭平恒团队与合作者,利用一种结合单光子荧光与双光子荧光激发光谱的联合测量方法,成功估算了β-ZnTe(en)0.5的激子束缚能。该方法利用了单光子跃迁与双光子跃迁遵循不同选择定则的特性:单光子过程只能探测具有偶宇称的激子态(如1s基态),而双光子过程则可以探测具有奇宇称的激子态(如2p激发态)。通过精确测量1s态与2p态之间的能量差,并基于二维类氢模型进行分析,即可估算所测半导体材料的激子束缚能下限。

研究团队依托自主设计研发的共聚焦显微拉曼模块,在室温下清晰地观测到了β-ZnTe(en)0.5样品位于3.56eV的激子基态(1s)发光,并在双光子激发谱中发现了对应于激子激发态(2p)的共振吸收峰,二者能量差高达280meV。基于此,计算得出的激子束缚能超过315meV。该值是传统体相ZnTe半导体(约13meV)的二十余倍,也是目前已报道的三维半导体材料中的最高值,甚至可与典型的二维半导体相媲美。

该三维杂化材料中巨大的激子束缚能,源于其独特的“三维框架、二维内核”的超晶格结构。其中,有机分子层不仅作为无机ZnTe片层之间的间隔物,构建了稳固的三维结构,更充当了电子限域的势垒和介电屏蔽的调制层,从而极大地增强了电子与空穴之间的库仑相互作用,赋予了该三维材料类似二维材料的强激子效应。

相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。

三维有机无机杂化半导体激子特性研究取得进展

5、中国科学院超快光场调控拍赫兹光电流研究取得进展

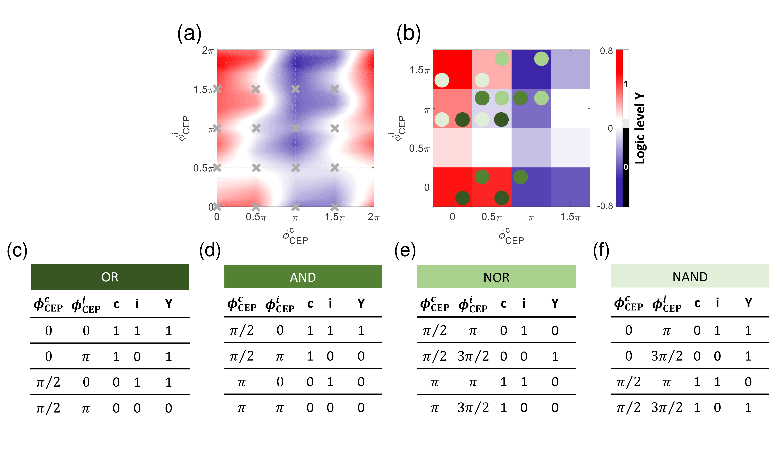

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究团队,在利用超快光场调控二维材料器件中的拍赫兹(PHz)光电流方面取得理论突破,揭示了多体相互作用在驱动拍赫兹光电流产生过程中的关键性影响。

随着摩尔定律逐渐失效,传统半导体技术正逼近其物理极限。在此背景下,“光波电子学”应运而生。该领域利用超强超快激光的振荡电场,直接在飞秒(千万亿分之一秒)甚至阿秒(百亿亿分之一秒)的时间尺度上操控电子运动,有望将信号处理速度提升至PHz量级,比当前最快的晶体管快数百万倍。此前,多项研究已通过激光波形控制,在不同材料中实现了光电流产生,为制造PHz级光学开关奠定了基础。然而,这些研究大多基于“单粒子图像”,将电子视为独立运动的粒子,忽略了它们之间复杂的相互作用。为填补这一理论空白,研究人员采用非平衡格林函数理论框架,模拟了在强激光驱动下,电子间的多体相互作用如何影响其超快动力学行为。

研究发现,多体效应主导的光电流会引发电子间的相互作用,导致材料能带结构的重整化,并直接引起光电子产生过程中随驱动光强变化的干涉现象。同时,团队类比传统场效应管中“栅压—源漏”调控机理,引入了两束正交偏振的激光脉冲,实现了光电流“注入”与“控制”的彻底解耦。团队通过调节两束脉冲的相对时间延迟,证明了接近1 PHz的超高速电流调制频率。基于这一方案,研究人员进一步提出构建PHz光波逻辑门的原理性方案,并衍生出测量电子退相干时间的新技术路径。

该研究揭示了多体相互作用在PHz电流产生与调控中的核心地位,将光波电子学研究由“单粒子图像”推进至“多体关联”新阶段,为面向多体物理的新型超快、低能耗光电子器件设计提供了关键理论依据与新技术思路。

相关研究成果发表在《物理评论B》(Physical Review B)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院的支持。

少周期激光脉冲驱动单层MoS2产生定向光电流的原理示意图

考虑电子多体相互作用的不同逻辑门构建