1、燕芯微团队实现重大研究突破

2、稀土原子“点石成晶”!南大-苏州实验室联合成果登上Science

3、西安电子科技大学教授团队最新研究成果被人工智能国际顶会ICCV录用

4、上海交大王世勇团队发文:金属性MOF结构中的高阶拓扑角态实空间表征

1、燕芯微团队实现重大研究突破

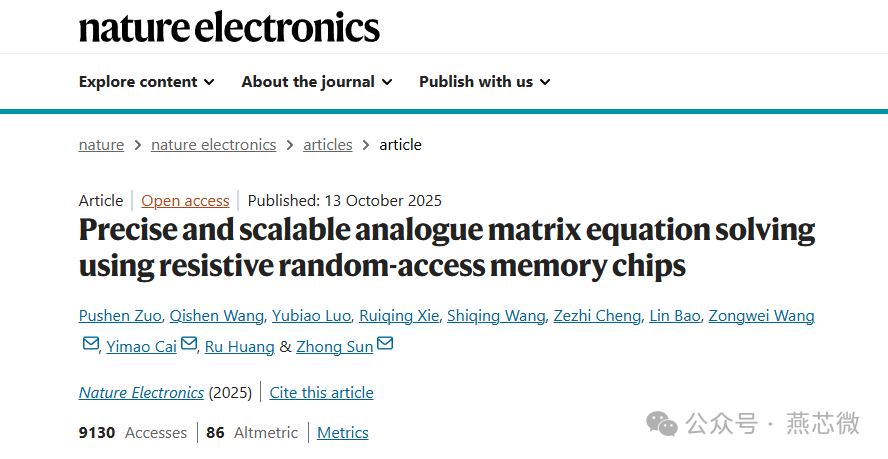

近日,燕芯微创始团队,北京大学集成电路学院蔡一茂/王宗巍研究团队联合人工智能研究院团队成功研制出基于自主知识产权钽基阻变存储器(ReRAM)的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片,首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统。

相关性能评估表明,该芯片在求解大规模MIMO信号检测等关键科学问题时,计算吞吐量与能效较当前顶级数字处理器提升百倍至千倍,为应对人工智能与6G通信等领域的算力和能耗挑战开辟了新路径。

相关成果以“Precise and scalable analogue matrix equation solving using resistive random-access memory chips”为题,发表在国际学术期刊《自然·电子学》(Nature Electronics)杂志上。

此次精度突破的关键在于器件、电路和算法 的系统级协同设计。研究团队选择了一条融合创新的道路,构建了一个基于ReRAM芯片的高精度、可拓展的全模拟矩阵方程求解器。通过新型信息器件、原创电路和经典算法的协同设计,首次将模拟计算的精度提升至 24位定点精度。

其中核心硬件基础是底层ReRAM器件与芯片技术,该技术由 北大集成电路学院 和 燕芯微团队 自主研发,并基于CMOS量产线制造的高性能、高可靠ReRAM芯片,实现了多比特精确可调电导、超高编程成功率、车规级可靠性。本工作中采用的ReRAM技术为团队早在多年前已实现Lab to Fab成果转化的技术。

值得一提的是,北大集成电路学院和燕芯微团队近年来多次在微电子旗舰会议 IEDM 的 Memory Technology 方向刷新先进工艺节点ReRAM存储密度纪录,实现了同节点存储密度相比同期同类技术提高30%-40%。这项基于高性能高可靠阻变存储器芯片的工作已经引起产业界的广泛关注。

燕芯微作为响应国家集成电路自主可控战略的前沿硬科技企业,北大集成电路学院团队原始创新成果转化的重要载体,通过构建"材料-器件-工艺-电路-算法"全链条自主可控技术体系和知识产权矩阵,全力突破下一代高端存储芯片与存算一体人工智能芯片核心技术,全力推进国产新型先进ReRAM芯片及智能应用产品的研发与产业落地。

2、稀土原子“点石成晶”!南大-苏州实验室联合成果登上Science

南京大学/苏州实验室王欣然教授、李涛涛副教授团队与合作者通过稀土原子对蓝宝石衬底表面修饰,在国际上率先突破6英寸二维过渡金属硫族化合物半导体(以下简称二维半导体)单晶量产化制备技术。相关成果以“Robust epitaxy of single-crystal transition-metal dichalcogenides on lanthanum-passivated sapphire”为题,发表于Science期刊。

研究背景

二维半导体具有原子级厚度,能有效降低晶体管功耗,实现三维异质异构集成,是延续集成电路摩尔定律的首选材料。大尺寸单晶晶圆是集成电路规模化制造的基石,2021年,王欣然教授团队通过蓝宝石衬底斜切设计,首次报道了2英寸二维半导体单晶生长(Nat. Nanotechnol. 16, 1201-1206 (2021)),证明了大尺寸单晶的可能性。

然而,二维半导体长期难以走出实验室。实验室级别的化学气相沉积(CVD)技术在晶圆尺寸、重复性和均一性等方面难以满足产业需求,而金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术虽然具备均匀性和规模化优势,但只能生产多晶材料,无法满足高端元器件需求。形象地说,单晶就像高速公路,电子在上面可以快速通行;多晶不仅是小路,而且有很多红绿灯,电子没走几步就得减速、拐弯甚至堵车,器件性能自然欠佳。

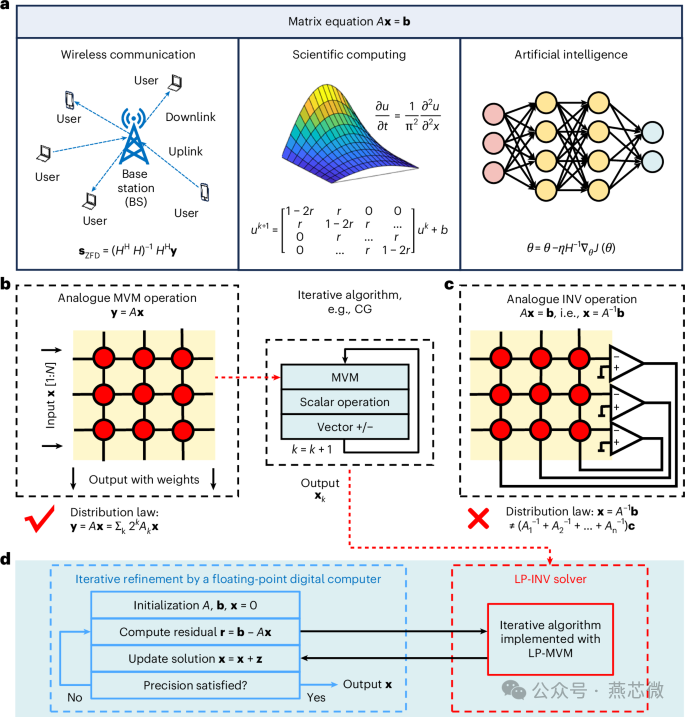

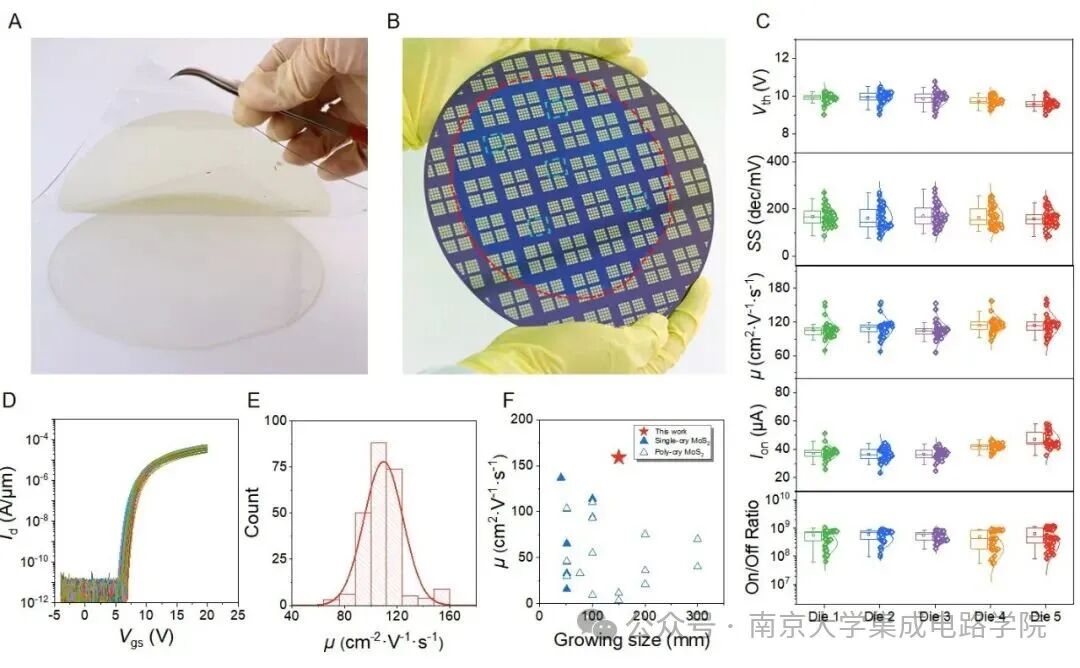

图1 镧修饰的蓝宝石衬底上实现二维半导体单晶外延

研究成果概况

蓝宝石是理想的产业化外延衬底,但由于高对称性,二维半导体存在多个等价方向,拼接时容易产生多晶。该研究的革命性突破在于团队开发的稀土原子表面修饰技术——在蓝宝石表面构建镧单原子层。虽然只有一个原子层的厚度,但是却打破蓝宝石表面固有的对称性,让二维半导体成核锁定在同一个方向上,确保了晶畴的单向排列进而长成单晶。该技术解决了长久以来二维半导体制备存在的重复性、稳定性以及工艺窗口狭窄等局限,适用于多种材料和多种工艺条件。正是这一创新,将普通的蓝宝石衬底“点石成晶”,从根本上解决了二维半导体单晶规模化制备的难题。

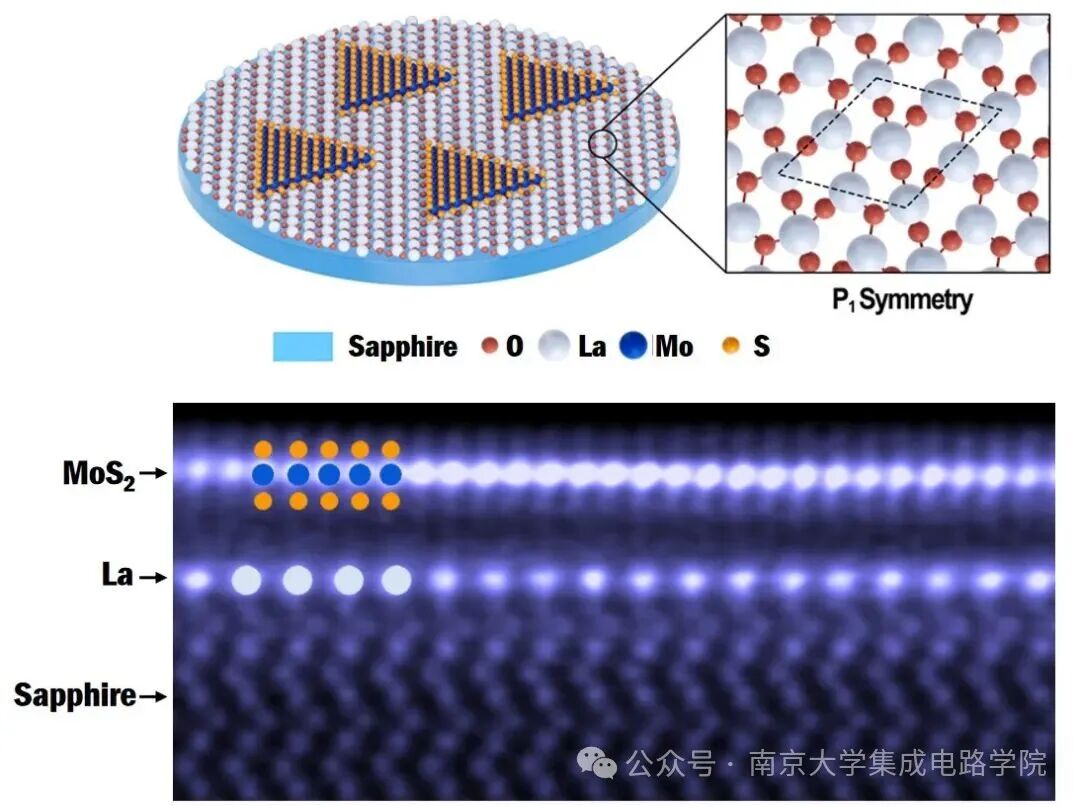

基于量产化的MOCVD技术和镧表面修饰的蓝宝石衬底,团队一举实现了6英寸二硫化钼(MoS2)、二硫化钨(WS2)、二硒化钨(WSe2)和二硒化钼(MoSe2)等二维半导体单晶的普适制备。多种光谱和电学表征技术证实了优异的材料质量和均一性,MoS2和WSe2的平均迁移率分别高达110cm2·V-1·s-1和131cm2·V-1·s-1,单晶尺寸、器件性能同步刷新记录,实现大尺寸与高质量兼得。

该工作实现了二维半导体单晶从实验室技术到量产化技术、从单一材料到多种材料普适性制备的跨越,标志着二维半导体产业化迈出关键一步,为集成电路、显示、传感等领域的规模化应用奠定了材料基础。韩国科学技术院的Kibum Kang教授在Science发表评论文章,认为该工作“解决了二维半导体应用于产业最关键的问题”。

图2 6英寸二维半导体单晶晶圆系列

图3 基于单晶MoS2的场效应晶体管阵列

论文信息

该研究由南京大学与苏州实验室联合攻关完成。苏州实验室作为材料领域的国家战略科技力量,不仅汇聚跨学科的顶尖科研力量,为成果提供了核心理论支撑,而且为二维半导体单晶制备、表征与器件工艺提供了一流的平台保障。

论文第一作者为南京大学-苏州实验室联合培养博士研究生邹茜璐、苏州实验室博士研究生赵圆圆和南京大学博士后范东旭。通讯作者为李涛涛副教授、丁峰研究员和王欣然教授。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省基础研究计划、姑苏创新创业领军人才等项目的资助,以及未来智能芯片交叉研究中心(雅辰基金)、新基石科学基金会科学探索奖、小米基金的支持。

3、西安电子科技大学教授团队最新研究成果被人工智能国际顶会ICCV录用

近日,西电网信院李兴华教授团队的最新研究成果“SPD: Shallow Backdoor Protecting Deep Backdoor Against Backdoor Detection”被ICCV 2025国际学术会议全文收录。

国际计算机视觉大会(International Conference on Computer Vision,简称ICCV),是国际公认的计算机视觉领域旗舰会议,被中国计算机学会(CCF)列为A类会议。该会议收录的论文代表着相关领域的最前沿学术研究成果,在业界具有广泛而深远的影响。ICCV 2025共收到11,239篇有效投稿,经过严格评审,最终录用高质量论文2698篇,整体录用率约为24%。

西电的博士研究生袁顺杰为论文的第一作者,导师李兴华教授为通讯作者。新加坡管理大学的Robert H.Deng教授,西电博士研究生章海燕、朱孟垚,西电曹雪琳副教授为论文的合作者。

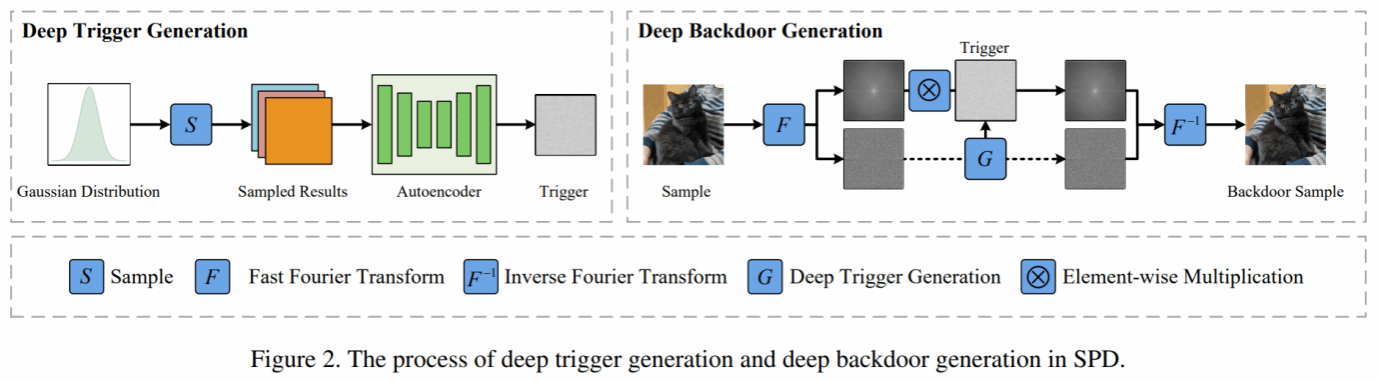

该论文针对神经网络后门攻击对抗检测技术展开研究。现有的后门攻击方法虽然能够在模型中成功植入后门,但往往难以同时规避后门检测与人类视觉检查,导致模型中所植入的后门容易暴露,防御者进一步可以通过剪枝或微调技术移除后门,从而显著降低后门的攻击效果。针对上述问题,论文提出了一种新型的后门攻击方法。该方法遵循“浅层掩护深层”的设计思想,通过在频域与像素域分别构建深层后门与浅层后门,实现对深层后门的隐蔽保护。其中,深层后门在频域中从特定高斯分布中采样,并利用自编码器将采样结果嵌入图像振幅分量的强度中,以此作为后门触发器,从而确保攻击的不可见性。浅层后门则采用传统的基于图像块的触发方式,覆盖分类任务的所有类别,主动吸引防御者的注意力,从而在检测过程中充当“防火墙”,有效掩护深层后门免受检测。

为验证所提后门攻击方法,论文分别使用多种先进的后门检测技术进行了实验评估。结果表明,该方法不仅能够有效抵御现有检测手段,而且由于其触发器对正常样本的扰动极小,整体攻击具有很高的视觉隐蔽性,使后门能够绕过人类视觉审查。

这项工作向外界充分展示了西电在人工智能安全领域的最新研究成果,标志着西电在该领域的研究得到国际同行的进一步认可。

4、上海交大王世勇团队发文:金属性MOF结构中的高阶拓扑角态实空间表征

近日,上海交通大学物理与天文学院王世勇课题组在Journal of the American Chemical Society期刊上发表题为“Programmable Higher-Order Topological Phases in Open-Shell Metal−Organic Frameworks”的研究论文。本文开发了一种利用开壳层配体制备拓扑金属-有机框架(MOF)的方法,并通过在金属表面合成谢尔宾斯基三角分形MOF,首次在MOF中直接观测到了高阶拓扑角态。

二维金属-有机框架(2D-MOFs)是由金属节点与有机配体在分子级精度下组装形成的晶格结构,具有高度可调的结构与功能,被视为“可设计”的量子材料平台。理论研究表明,通过合理的配体设计、金属中心选择以及晶格对称性调控,可在2D-MOFs中实现诸如拓扑绝缘体、非常规超导和强关联电子态等一系列新颖量子物态。然而,目前大多数2D-MOFs受限于电子离域能力较弱以及所采用闭壳层配体的本征宽带隙,最终表现为绝缘体行为,严重制约了其在量子物性探索方面的应用。因此,如何在实验中稳定、可控地实现2D-MOFs的金属性,并进一步构筑具有非平庸拓扑性质的量子态,仍是该领域面临的关键挑战。

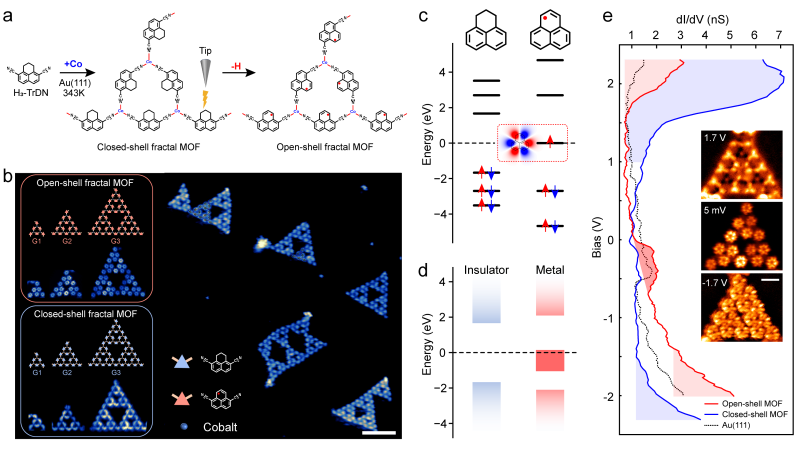

基于此,课题组采用表面合成策略,在Au(111)衬底上成功构筑了具有谢尔宾斯基三角形分形结构的二维金属-有机框架(2D-MOFs),如图1(b)所示。进一步,他们利用扫描探针系统的针尖操纵技术,在框架的有机配体分子上实现了选择性脱氢反应,从而高效、可控地引入了自由基位点,过程如图1(a)所示。脱氢后的配体分子因子格结构不对称性,在费米能级附近产生高度离域的自旋单占据分子轨道。该轨道通过配位中心Co原子的轨道发生耦合,最终在费米面处形成能带结构,成功使2D-MOFs表现出金属性,相关电子结构特征分别如图1(c)–(e)所示。

图1. a表面合成方法和针尖操纵技术实现金属2D-MOFs的结构示意图; b合成得到的谢尔宾斯基三角形分形结构MOFs的形貌图;c有机配体分子脱氢前后的能级图;d引入自由基前后MOFs的能带变化示意图;e引入自由基前后分形MOFs的微分电导谱。

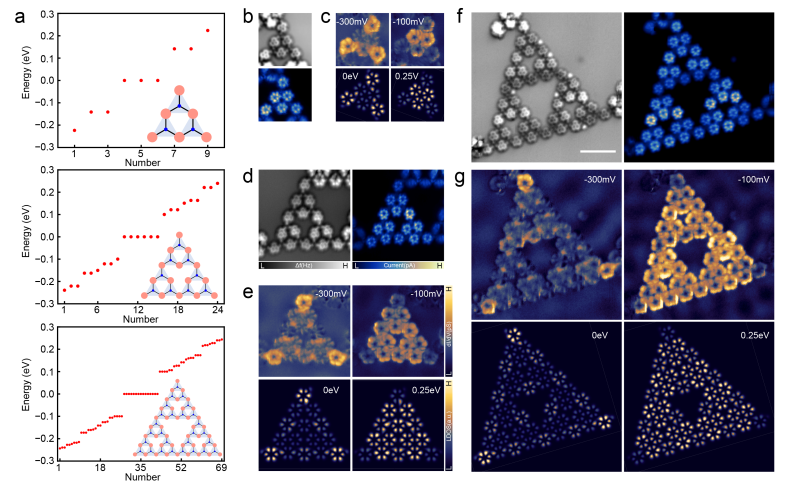

在成功通过引入自由基构建金属性MOF的基础上,研究团队采用高分辨扫描隧道显微/谱(STM/STS)系统表征了谢尔宾斯基三角形分形结构中高阶拓扑角态的电子行为,如图2所示。通过精准制备从1阶到3阶的不同分形MOFs,并借助化学键分辨非接触原子力显微镜(nc-AFM)确认了其结构的高度完整性。dI/dV谱及其空间成像结果显示,拓扑角态始终局域于每一阶结构最外侧的三个顶点处,且不随分形复杂度增加而发生弥散,而体态电子则分布于更高能区。该局域行为与紧束缚模拟高度吻合,证实其起源于分形晶格的子格失配与手性对称性保护。所有结构均在均匀的MOFs结构背景上以分子精度构筑,有效排除了配位环境差异或缺陷态对拓扑模式的干扰,从而确立了该自由基-MOF体系作为实现高阶拓扑相的可靠平台。

图2. a通过紧束缚方法计算的1-3阶开壳MOFs中的能级图; b-g分别是1-3阶开壳MOFs的化学键分辨、形貌图、拓扑角态和体态的测量结果,并且通过紧束缚计算进行了相对应的电子态密度的模拟。

本研究成功制备并表征了具有高阶拓扑特性的自由基配体金属-有机框架(MOFs)。通过表面合成策略,构筑了具有谢尔宾斯基三角形分形结构的MOFs,并利用扫描隧道谱学实验证实了其拓扑角态的存在。结合紧束缚模型分析,揭示了子格对称性对拓扑态数目的决定性作用,以及通过选择性结构修饰实现对拓扑态空间分布与能谱特性的精准调控。该工作确立了基于开壳层配体的MOFs作为一个高度可设计的分子量子材料平台,为未来探索拓扑绝缘体、关联电子相及分子超导体等新型量子物态提供了基础。

上海交通大学物理与天文学院助理研究员李灿和华东理工大学博士后王瑛为文章的共同第一作者,王世勇教授、李灿助理研究员、贾金锋教授和中国药科大学的刘培念教授、李登远教授为文章的共同通讯作者,论文合作者还包括课题组的博士生江雅实和刘宇峰。本项工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市自然科学基金委、上海交大2030项目和合肥实验室的经费支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c13203